京都三大古本まつりの楽しみ方

京都古書研究会さんが主催する、京の三大古本まつり。

春・夏・秋と3回のまつりについて書いてきました。

以下のマガジンにまとめてあります。

本日は古本まつりを楽しむ為のちょっとしたコツなど。

(※後記:2022年開催の春の古書大即売会では、コロナ対策の為、集中レジではなく各店舗ごとの会計になっております。ご注意ください)

1つめポイント、まず、会期中に最低2度行く。

初日の朝イチと、会期終了日の前の日あたり。

何故なら初日はやっぱり、掘り出し物が多いように思うからです。

この古本まつりは本当に本当に大規模なので、一般読者ではない、ガチのお商売人も見に来られます。そんなプロ達に掘り出し物をかっさらわれる前に手に入れたい。

そして売れれば補充が入りますので、会期の後半にもう一度行きたい。

最終日はやっぱり混むので、それが気にならないなら最終日朝イチでもいいかと思いますが、前の日くらいがゆったり見られていいんじゃないでしょうか。

……と言いつつ、自分はここ何年も会期中に二度行くことはないです。もう、体力がついていかない。特に夏(笑)。

2つめポイント、目録を事前に手に入れる。

……と言いつつ、自分は買っていないのですが(すみません)。

何故なら既に「自分はこの店の品揃えが好みだ」と把握できているので、事前に出るものを知らなくてもいいかと思っていて。

メニューを知らずに「今日のご飯何かな〜」とわくわくしながら食卓に向かうような気持ちで本に出逢いたいのでした。←ものは言いよう

目録は大体1ヶ月半前くらいから予約できます。下の京都古書研究会のブログかTwitterをご参照の程。

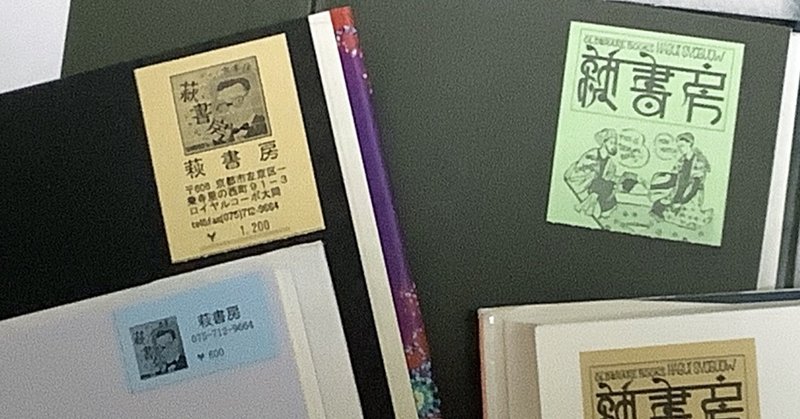

ちなみにわたしは、萩書房さんに最もお世話になっております。うちの本棚にはこちらの本がとっても多い。すごく好きな品揃えです。

紫陽書院さんとかシルヴァン書房さんも好き。

3つめポイント、本を入れられる丈夫な袋を持参する。

どれだけ重い、がっしりした本を買っても入れてくれるのはビニールのレジ袋。

特に春なんかは複数書店の本を一度に買いますから、大変に心もとない状況になることも。

何製でも構いませんが、ある程度の大きさのある、頑丈なバッグを用意しましょう。

4つめ、メモできるものを持参する。

まあでも、これは今は皆さんスマホをお持ちでしょうから大丈夫ですね。もしお持ちでなければペンを持参(書くのはチラシでOK)。

春の回で書いたように、この時は気になる本を「とりあえずキープ」して別の店を覗けますが、夏と秋はそうはいかないので。

「○○書店さんのこの辺の棚のこの辺の位置の『××』」てちゃんとメモっておかないと、特に最初の方で見た本、あまりに膨大な量の本に最後の方では必ず忘れます。棚の位置も大事。

5つめ、千円札や小銭を用意。

春はクレジットカード使えるのでいいですが、夏と秋は殆どの店で現金払いになりますので、事前に用意しておくが吉です。

6つめ、これは春会場のみですが、お手洗いはお早めに。

この時期、みやこめっせでは全日本弓道大会を実施していて、建物全体が本当に混みます。

男性も女性も混みますので、「もう間に合わない!」となる前に、余裕をもってお手洗いに行っておきましょう。

みやこめっせ内にレストランありますが、ここも非常に混む。お食事は別の場所を探した方が良いです。でもどこも混む。何故ならそれがゴールデンウイークというものだから。

7つめ、これはポイントと言うかお願いですが、本の上に物を置かないで!

もうコレ本当に多いです。上に置かれるのは、手荷物の場合もあれば、キープしている本だったりもする。春の時なんかひどい人だとカゴを置く人もいて、さすがにこれは、と注意することも。

キープしている本を他の本の上に置いて自分が見たい本を広げてるのは、圧倒的に年配男性、そして年配女性、次いで若い女性。

ちょっとした手荷物を置くのは年配男性と若い女性に多い。

売り物の上に物を置いちゃいけません、ということもともかくも、置かれるとそこの本が見られないんですよ! 見たいんですよ、買いに来ているのだから!

これがもう、たまらなく苦痛で、そこにある他の本の背をすべて見た後でも動く気配が無ければ、ひょい、と勝手にどけてしまいます。皆さん慌てて「すみません」てどかしますが、手に取ればいいのに別の本の上にずらすことが大半で、「無意味じゃん」と何故か東京人ぽく内心で呟いてしまいます。

今ここにいる全員が、本を見たくて来ているのです。人の視界を遮ってはダメですよ。

初めての古本屋さんに入るのは、ちょっと勇気が要りますね。

だからこういうイベントだと、気負わず見られるのも嬉しい。

でも、新しいお店を見かけたら、思い切って入ってみるのもいいものです。

こちら、行ってみたいと思わせる本屋さんが満載です。

ぜひご一読ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?