「親ガチャ」について

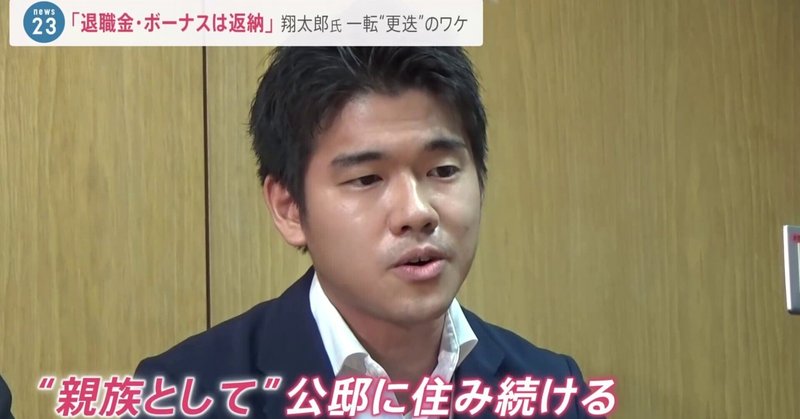

岸田総理の秘書官を務めていた長男が世間で話題になっていた。前々から「親バカ人事」とか言われていたが、例の首相官邸忘年会事件で支持率が急低下するに及んで、首相も庇いきれなくなったようである。更迭されたとのことだが、まあ当然と言えば当然であろう。退職金・賞与は返上するらしいが、1年にも満たない任期で、ロクな仕事もしていないのだから、こちらも世間の感覚からすれば当然であり、殊更、ドヤ顔で改まって言う話でもない。

「親ガチャ」という言葉がある。要するに「親は選べない」ということであり、生まれた家庭環境、遺伝的要素によって、人生が半ば決まってしまうといった考え方を意味している。

たしかに生まれ落ちた環境を無視することはできない。特に幼少期の家庭環境は、本人にはどうしようもない。教育熱心で子どもの教育におカネを惜しまず、そのための財政的な裏付けもある親なのか、その逆で、子どもの教育にとんと無関心で、教育に支出する金銭的余裕がない親なのかの違いは大きい。親の関心、資力に加えて、遺伝的要素も侮れない。幼児期から中学受験期くらいまでのスタートダッシュでついた差は、その後、中学・高校を経て、大学受験にまで影響することになる。卒業した大学によって就職先も大いに影響するから、その後の生涯年収の差につながることとなる。

もちろん、長い人生において、自力で「逆転」を果たす人もいるだろう。それでも、スタート時点でのアドバンテージは無いよりは有った方がお得であるのは間違いない。

以前、ビートたけしの母親が、「貧乏は輪廻する」と言って、教育で貧困の連鎖を断ち切ろうとした話を書いたことがある。たしかに子どもに教育を受けさせることは手堅い投資ではある。しかしながら、教育にもおカネがかかる。東大のような有名大学の学生は、今だと多くは私立中高一貫校出身者である。中学受験にエントリーするところから起算するならば、おおよそ10年くらいの長きにわたる教育費の負担に耐えられる親でなければ、子どもを難関大学に入学させることは難しいということになる。親にも相当の覚悟が必要になる。

岸田首相の長男は、慶應大学出身である。ただし付属校出身者(内部進学組)ではない。慶應では、内部進学組が幅を利かせている。銀行時代に慶應卒の先輩に聞いた話だが、外部の高校から頑張って受験勉強をして入学した学生(外部生)は、大学内では外様扱いで、非常に居心地が悪いそうである。内部生しか入れてもらえないサークルなどもあるらしい。岸田首相の長男は、地元広島の有名進学校出身だから外部生にあたる。大物政治家としての父親の威光もあるので、普通の外部生みたいに居心地が悪かったか否かは知らない。ちなみに僕が話を聞いた先輩は、地方の無名公立高校出身者であったので、バイトに精を出した以外、あまり思い出したくもない暗黒の4年間を過ごしたとのことであった。

慶應の学内カーストの最上位には、付属小学校(幼稚舎)出身者が君臨する。小学校入学以前の幼児教室からスタートして、大学卒業までの学費を軽々と負担できる家庭出身者ということになる。両親や祖父母、親戚縁者も慶應出身者といった家庭も少なくないとのことであり、文字どおり学歴の世襲化と言えそうである。

誤解されると困るのだが、「親ガチャ」的なもの、つまり生まれた家庭の財政状態、親の学歴や職業、子どもの教育に対する意識等に基づく「格差」が、その後の子どもの人生に大きな影響を及ぼすこと自体を、「けしからん」と全否定するつもりはない。たぶん、そういうものは、日本に限らず、どこの国でも大なり小なり見られることであろう。

むしろ、現代の日本の「格差」などは、あまりたいしたことないと言えるかもしれない。同じ日本においても、昔々、たとえば江戸時代であれば、士農工商の階層が厳格に存在していたから、生まれた階層によってその後の職業もほぼ固定化されていた。国際比較においても、英国のように貴族制度が残っている国もある。資本主義国である以上、格差があるのは仕方がないことであろう。

それでも、「親ガチャ」が逆転不可能であってもらいたくないとは思う。どんなクズな親のところに生まれたとしても、本人の能力と努力で何とか挽回可能であるような社会でないと、誰も頑張ろうとは思わなくなってしまうであろう。それに、ただでさえ少子化が急激に進行中なのである。子どもは希少な公共財みたいなものだと思えば、社会全体で大切に育てようとしても、バチは当たらない。子どもを育てて教育するにはおカネがかかるものである。老人のために使うおカネを削ってでも、若者のためにおカネを使う方がずっと価値がある。

今でも奨学金を借りて、高校や大学に進学する若者がいるが、返済義務のあるような奨学金は、本来の奨学金ではない。名前が紛らわしいから、「学費ローン」とでも名前を改めるべきであろう。一定の資格要件等は設けるとしても、大学卒業までの学費は本来の奨学金で賄われるようになると、ずいぶんと助かる若者もいるであろう。ドイツなどは大学の学費は無償だと聞いた。米国などは大学の学費がすごく高いが、日本よりも奨学金制度も整っているし、低所得者層出身者は学費が免除される等の制度もあると聞いた。要は取れるところからは取るという割り切りであろう。

日本でも、おカネに余裕がある人が奨学金の原資を提供した場合、所得控除もしくは税額控除が受けられるようにすればよい。「あしなが育英会」のような団体に寄付をしても、現在の税制では控除が認められないようである。大学への個人からの寄付金については控除が認められるようであるが、こういうのを知らない人が多いし、何に使われるのかよくわからない寄付よりも、奨学金制度の原資として具体的に使途を明確にして寄付を募った方が、応募する方も応募しやすいのではないか。

日本にも、寄付をする文化がもっと普及しても良いと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?