水溜まりを避けて歩く

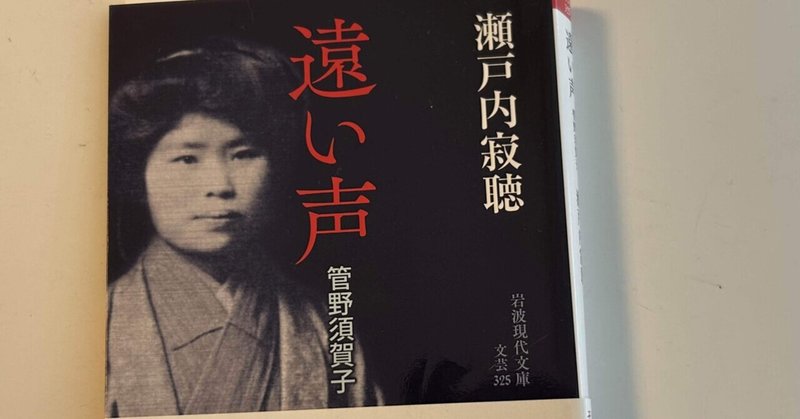

『遠い声 管野須賀子』瀬戸内寂聴著:岩波現代文庫

本書は、明治の社会運動家、管野須賀子の評伝小説。

明治44年、1月24日の冬の独房での夜明け前から、須賀子自らの独白として語られる31歳の一生。大逆事件の企てによる死刑の当日の朝を起点として、凝縮された濃密な時間を、回想という形で語っていく。

大まかに分けると、ふたりの男との思い出が軸に描かれる。

一人目は、共に処刑されたアナキスト、幸徳秋水。出会いから、愛し合い、思想を共にしていくまで。

もう一人が社会主義者、荒畑寒村。淡い恋から、情熱的な愛になり、やがて別れまでが語られる。

もう、死が目前にある囚人の、その幾ばくもない命の時間の濃密さを思うと、人生は何歳まで生きたかでは計れない。

ふと、ジョージ・オーウェルの有名な体験記『絞首刑』を思い出す。

英国植民地時代のビルマ、絞首台へ歩く原住民の死刑囚が、濡れた道の水溜まりを、なにげに避けて通った光景を見たわたしは衝撃を受ける。

いまから殺されようとする死刑囚でさえも、当たり前の人間的で無意識な行動があり、その日常の連続を断ち切られるということの不可解さ、邪悪さ、不合理をそこに見る。支配者と被支配者との関係が揺らぐ。

須賀子が迎えた最後の朝、普通に独房内のふとんを畳み、掃除をする。

同じく死刑宣告を受けた主義者、古河力作においては、断頭台へ向かうなか看守の横に立った自分の背丈が、看守の胸ほどしかないことに、もっとあと一尺背があったら、もっと様になったと苦笑した、と。

改めて、そこには普通にある、自分たちと同じ日々の日常が思考が、そこにあること、その人間的生活が突如として、人によって屠られる恐ろしさは、いくら罪人扱いされようが、感じずにはいられない。

支配することと、抑圧させられる人生、そして何が罪で、そもそも人はどこまで人を裁くべきなのかという問題も、あらためて考えさせられる小説。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?