カルルス温泉文化祭「ジャズと民謡」に行く前に読んでおきたい/カルルス温泉物語/第2話「カルルス温泉の発見と開場」

カルルス温泉文化祭 歴史担当のKです。

「ジャズと民謡」をもっと楽しんでいただくための特別コラム、

「カルルス温泉物語」の第2話です。

今回はカルルス温泉の歴史「はじまり」に触れていきます。

1 [いつから] カルルス温泉はいつから知られていた?

カルルス温泉はいつごろから知られていたのでしょうか?

アイヌ語の地名では「ペンケニセイまたはペンケネセ(川上の谷川)」「ペンケユ(川上の温泉)」と呼ばれており、地元のアイヌ民族には知られていたことがわかりますね。

だけど江戸時代の記録にはカルルス温泉のことは見当たりません。

温泉地になるきっかけは明治時代になってからでした。

2 [発見] カルルス温泉はよい温泉

はじめに発見したのは日野愛憙。

明治19年(1886)にこの辺りで

屯田兵を配置する予定の場所を調べていた際に発見しました。

愛憙は仙台藩士片倉家の家老職を勤め、

戊辰戦争後に北海道幌別郡(現在の登別市)へ移住し、

行政職を担って地域の発展に大きく貢献した人物です。

業務が忙しかったせいか、温泉の開発には至りませんでした。

次は、愛憙の息子 日野久橘(きゅうきつ)。

久橘は幌別郵便局長のほか

材木業・漁業・農業・牧畜業など幅広く経営し、

得た資金を地域救済や経済に役立て、

登別の発展に大きく貢献した人物です。

さてこちらは3年後の明治22年(1889)に

この辺りで伐採樹種を調査していた際に

温泉を偶然発見。

そのときの思い出の場所に石碑が建っています。

カルルス温泉にある寿橋の袂(たもと)です。

寿橋は湯元オロフレ荘を過ぎてすぐの場所。登別川のせせらぎの音が聞こえます。橋の一段下の袂に石碑が見えます。階段があるので下りて近くに行ってみましょう。

石碑の文字は薄くなってきていますが、

よーく見ると碑文を読むことができます。

その名は「野宿の碑」。

久橘はこのあたりの岩陰で一夜を過ごし、

カルルス温泉の効果を体験しました。

その体験とは何か?

久橘はここで温泉を飲んだのです。

その結果、持病の胃炎が治ったということで、

とてもよい温泉であることを自ら知ることになりました。

カルルス温泉発祥の地と言ってもよいこの場所には、

かつて「橘の湯」と呼んだ露天風呂がありました。

「橘」は久橘の名前から取られています。

[登別市郷土資料館所蔵@JAPAN SEARCH]

ここからの景色は今も変わらず、

四季を通じてとてもおすすめです!

ご来泉の際はぜひご覧ください。

3 [開場] カルルス温泉の誕生

さて、温泉を発見したからすぐに

「カルルス温泉」ができたわけではありません。

みんなに来てもらうには浴場、道路などを整備する必要があります。

たくさんの「お金」が必要なんです。

そして行政からの温泉浴用と服用に供することの「許可」も必要でした。

しかし久橘は開発のための資金(お金)を用意することはできましたが、許可は得られていませんでした。

そんな時に、室蘭輪西村の薬種商の市田重太郎が許可を受けます。

市田は久橘に協力を持ちかけて、共同事業としてカルルス温泉を開くことになりました。

そして、明治32年(1899)8月6日に

「カルルス温泉」がついに開場しました!

※開湯(かいとう)ではなく、

温泉場を開いたので開場(かいじょう)としています

当時は、旅館1棟と共同浴場のみ。

旅館の名前は「寿館」。

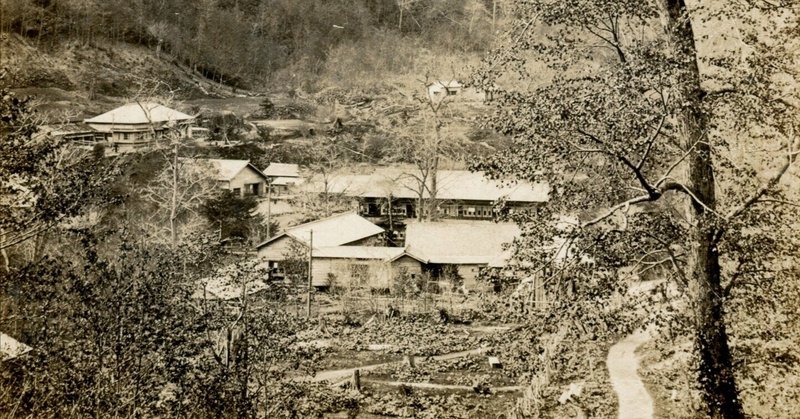

※写真中央の平屋の建物(1910年代)

[登別市郷土資料館所蔵@JAPAN SEARCH]

この旅館こそ、現在の「鈴木旅館」になります。

屋号の「〇にス」が見えます

[登別市郷土資料館所蔵@JAPAN SEARCH]

「ジャズと民謡」の会場は、

なんとカルルス温泉はじまりの旅館の大広間なんです!

これはすごい!

歴史ある旅館での「ジャズと民謡」。

当日の楽しみが1つ増えますね!

〈つづく〉

カルルス温泉文化祭「ジャズと民謡」

日時:2024年5月19日(日) 会場:鈴木旅館

☆特別企画☆ カルルス特別弁当登場!

◇ジャズ 「温泉にゃんこカルテット」

◇日本民謡「紀伊なつみ&仲野魁斗」

◇ウポポ(アイヌ民謡)「Kapiw&Apappo(カピウ&アパッポ)」

◆Web

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?