「探求型読書」やってみた!〜ICEMAN冷水トレーニングも〜

知人から編集工学研究所の探求型読書というのを教えていただき、本好きとしては気になったので、ノウハウ本を購入してみて、3連休にやってみたのでご紹介。

探求型読書5つの心得

1.読前・読中・読後

2.著者の思考モデルを借りる

3.かわるがわる

4.伏せて開ける

5.仮説的に進む

という、5つの心得を元にお作法にしたがって読前・読中・読後に一手間を加える。

この一手間が味噌なんだな。と言わんばかりに、これだけで劇的に本との向き合い方が変わる。

一度試すだけで身をもって感じられた。

私が試した書籍は正味1時間30分程度でワークを完了。

短時間で本一冊の一通りの内容が入ってくるのを感じられた。

古教照心、心照古教

鎌倉の虎関禅師の言葉で「古教照心・心照古教」という言葉がある。 古教が心を照らすことはまだ行うことができる。 心が古教を照らすに到って、真の活学というべきだ。という意味だが、今回の探求型読書のお作法はまさに活学を体験させてくれる手法と言えそうだ。

普段の読書は、本から知識を一方的に受け取る受動的な読み方が多い。上の言葉で言うところの古教照心。

ところが読前・読中・読後に一手間加えることで、俄然心の持ち方が変わってくる。主体的な読み方になり、意識せずに心照古教を体験させてくれる読み方と言えそうだ。

探求型読書のやり方

やり方を簡単に説明してみよう。

探求型読書ノートを書きながら読む。

今回試しにやってみた書籍は「ICEMAN 病気にならない体のつくりかた」。

先日、初めて整体を受けた時に整体師さんが教えてくれた書籍。

さらっと概要を紹介すると、著者のヴィム・ホフさんは、ICEMANと呼ばれているらしく、雪の中半裸でフルマラソン、半裸で雪のキリマンジェロ登頂、砂漠でフルマラソンなど、超人的な身体の持ち主で日頃は氷風呂で鍛えているという。

その人の健康法を伝授しようという書籍だ。

購入したものの積読になっていたので、今回の題材に読書ノートを作ってみた。

読前

まずは、基本情報を探求型読書の読書ノートのフォーマットに書き込んでいく。

以下、読書ノートに読前・読中・読後に書いたものを転記してみる。なんとなく、雰囲気をつかんでもらえればと。

自分の備忘録がわりにも。。。

書名:ICEMAN 病気にならない体のつくりかた

著者:ヴィム・ホフ & コエン・デ=ヨング

出版社:サンマーク書籍

次に

著者の狙い・動機:

呼吸法を使った自律神経の操作により、病気にならない強い身体をつくる。自律神経をだまして、より過酷な環境に身体を置くことで、血管、末端神経が強化され、病気にならない強い身体ができる。

自身が見つけたメソッド、呼吸法とコールドトレーニングを世に広め健康と幸せな人を増やすこと。

ここではまだ本文に入っておらず、表紙や帯、前書き・あとがきをヒントに自分なりに書いてみる。

Step1:目次読み

A.ヒントを集める

キーワードとホットワードをどんどん書き出す

ここで本をガバッと捉える。私の場合は、キーワードを起点にマインドマップを使って関連ワードを書き出してみた。

B.関係を可視化する

合わせたり、分けたり、繋いだり

4つのフォーマットを使ってキーワードの関係を可視化してみる。

下記のフォーマットはとても役に立つので覚えておきたいポイント。

3つの関係で捉えてみる強力なツールになりそうだ。

左から、3つセット、ホップステップジャンプ、分析的に分けて考える、二つが合わさってイノベーションが起こる。

試しに書いてみた関係はこちら。ホップ・ステップ・ジャンプでキーワードがつながっていると考えてみた。

自身の知識で似たものも可視化してみた。

読書ノートお試し

C:仮説を書く

現在の自分(BEFORE)と、本を読み終えた

後の自分(AFTER)はどうなっていると思いますか?

BEFORE 現時点での本の印象、知りたいこと、わからないことは何ですか?

自律神経をだます呼吸法とは?

精神と身体をつなぐ呼吸法で自律神経をコントロールし、強い身体づくりができるトレーニングも可能になる。

中村天風さんのクンバハカ法と似たものかどうか気になる。

数年前に中村天風さんの「運命を拓く」を読んで以来、自分の心に残っている積極的人生と中村天風さんの哲学。最近「中村天風 心を鍛える言葉」を読んでみて再燃中なので、ICEMANの呼吸法との違いがあるのかどうか気になった次第。

AFTER 本を読み終えた1時間後の自分に、どんな変化(見方・考え方・感情・行動など)があると思いますか?

呼吸法を試して、実践してみる。

朝のマインドフルネスで練習するようになる。

なんと、ここまで読前のテーマ。あたかも読んだかのように書いてしまうのがポイントのようだ。

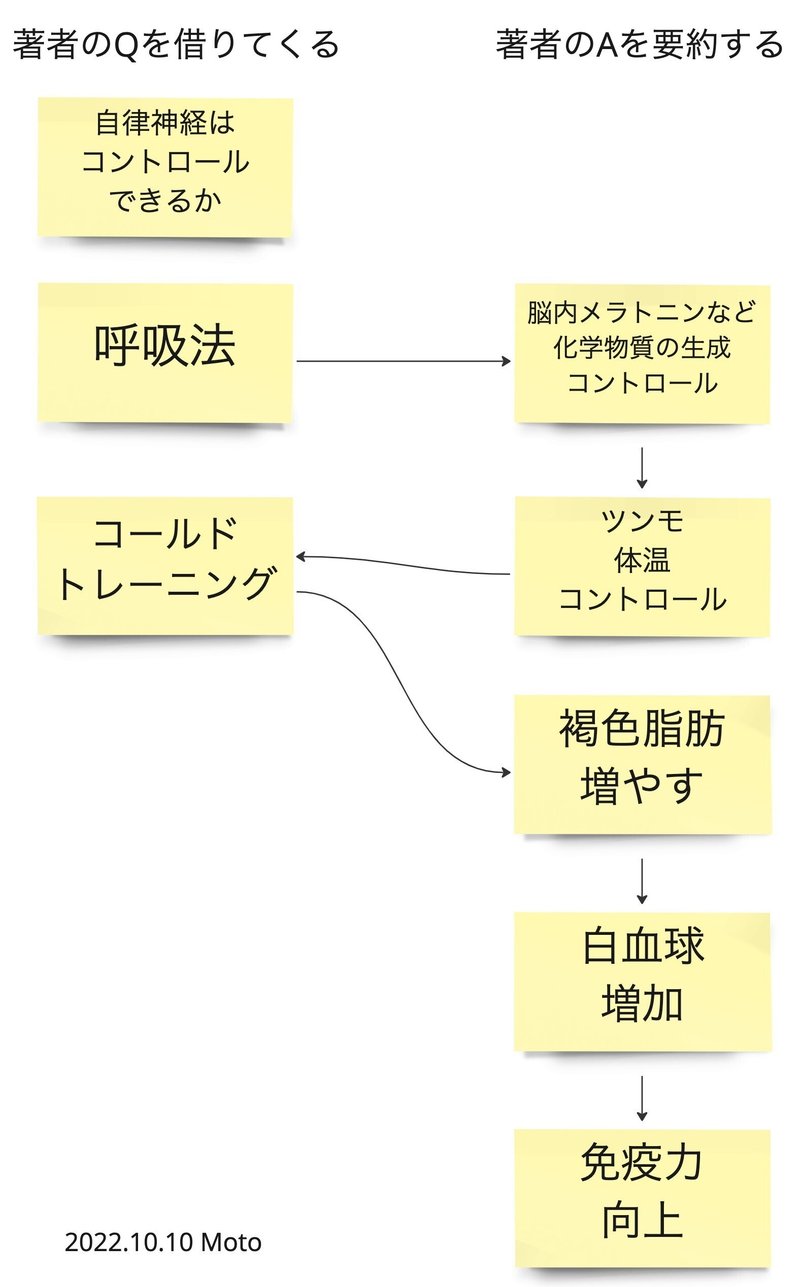

読中 Step2:Q・Aサイクル

著者のQ・A

著者のQを借りてくる 視点・問い

著者のAを要約する 言いたいこと

著者が立てたQとAで読み込みを進める。

自分のQ・A

自分のQを立てる 疑問

自分のAを書き出す 発見

ここで、自分のQとAを整理してみると、何と初めに立てた仮説との違いがこの書籍の言っていることがイノベーションのフォーマットでは?と閃いて、とても気持ちの良い瞬間が!

読後 Step3:アナロジカル・シンキング

1.仮説の振り返り 読前の仮説と比較して、当たったこと、違いやズレなどを書いてみる。

呼吸法で自律神経をコントロールし、質の良いトレーニングで免疫力UPのイメージは正解。ただし、ホップ・ステップ・ジャンプで考えていたが実は、イノベーションの形で、呼吸法とコールドトレーニングは相補的な関係に思えた。

2.似たもの探し 他の本に書いてあったこと、歌の一節、ニュース、知人との会話、映画やドラマのセリフなど

・知行合一 陽明学、安岡正篤の行動学

・行動探求 ビル・トルバート

・間脳、松果体の解説・クンバハカ法 中村天風 心を鍛える言葉

・集中して疲れてくると呼吸が浅くなっている 友人

3.自分ごとに置き換え 様々な課題、仕事、人生、、、本からの学びを自分ごとに置き換えてみる

・朝のマインドフルネスで息を吐いた後の止めるをやってみる。

・冷水シャワーをやってみる。

・一時間の読書だけでなくしっかり読んでみる。

探求型読書をやってみて

まとめ:読前に30分ほど少しの手間をかけることで充実した読み込みができた。

実際には読前30分後を一時間ほどの読書時間でやってみたが、それなりにポイントを抑えられる読み方ができた。

探求型読書でさらに興味深いのは、個人の探求にとどまらず、この手法をQuestLinkという呼び名で、組織開発に応用している点。本書の中で、実践者との対話が収録されていたが、教育現場で活用されている方の話は非常に興味深かった。

なぜかというと、「U理論」や「学習する組織」「マインドフルネス」にも造詣が深い方の実践談だった。

この方は、「学習する組織」や「U理論」を推進しようとすると、ファシリテーターの力量が必要なことを課題としてあげている。

ファシリテーターの力量に依存せずに、ある一定の場を作り出せるというのが、この手法の良さだと発言されている。これまた目から鱗だ。

さて、話を戻して今回の題材「ICEMAN 病気にならない体のつくりかた」は予想していなかったが、マインドフルネスや呼吸法の内容が入っていて興味深く読めた。

ちなみに、早速、冷水シャワーを試してみた。

一つ残っていた問い=中村天風さんのクンバハカ法と同じか?

についてだが、実際やってみるとシャワー温度を下げていって冷水シャワーになった瞬間に下腹部、肛門にキュッと力が入る。反射的に冷水を浴びると人間の身体はそうなるようだ。

天風式クンバハカ法の要点は、①肛門を締める、②同時に下腹部に力を込めて、肩の力を抜いてストンと落とす。

とのことだったので、なんとクンバハカ法を自然に体得できるのがコールド・トレーニングなのでは!!?ということで、またもやのアハ体験!

学びの多い3連休になり、めでたしめでたし。

おまけ:ICEMANの呼吸法と冷水トレーニング

呼吸エクササイズ

息を吸いゆっくり吐く 30回

息を吐ききって深く吸う

息を吐いて止め、吸いたくなったら吸う

1〜3をリピート

コールド・トレーニング 冷水シャワー

1分間ゆっくり呼吸する 温水シャワーで呼吸を整える

シャワーの温度を少しずつ下げる 温度を下げる→呼吸を整える→温度下げるを数回

シャワーをもう一段冷たくする 呼吸エクササイズの呼吸で整えて1分間

1週目は冷水になって1分間、2週目は2分間、3週目は3分間、4週目は最初の温水シャワーを省略し、冷水シャワーから始めてみる。

よろしければサポートお願いいたします!