浜松の虚無僧寺☆普大寺『探墓行』👣

静岡県浜松市にあった虚無僧寺、普大寺について調べました。まずは現地に『探墓行』へ、今年の3月に行ってきました。

樋口対山を遡るとここに辿り着きます。

鈴鐸山普大寺

場所:遠州敷地郡浜松七軒町

現在:浜松市菅原町東北端

本寺:関東虚無僧寺、総本山一月寺

菩提寺 泉松山法林寺

現在:浜松市成子町13

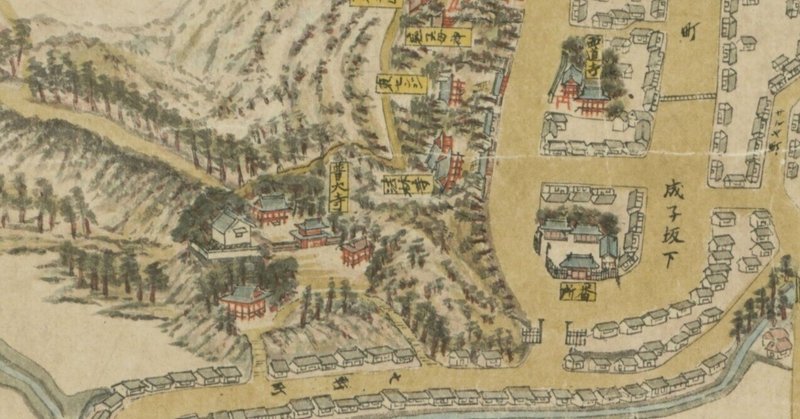

出典:浜松市文化遺産デジタルアーカイブ

小菅大徹著「江戸時代における尺八愛好者の記録」より参照。

浜松市文化遺産デジタルアーカイブ、めちゃめちゃ充実してます。法林寺の隣に普大寺があるのがとても分かりやすい。普大寺の場所は七軒町のやや小高い場所にあったようです。

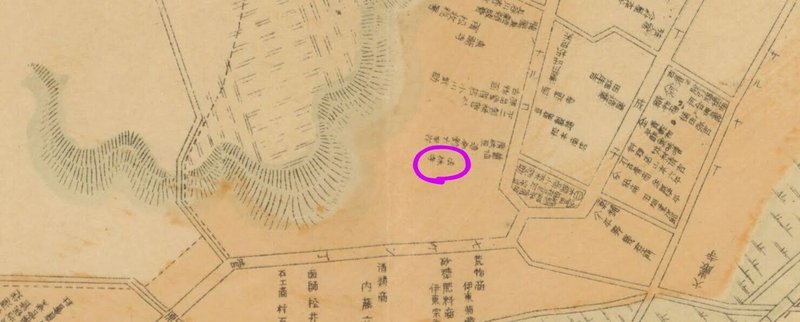

出典:浜松市文化遺産デジタルアーカイブ

こちらは、平面図。

「普大寺 普化宗下総國小金村 一月寺末」と詳しく書いてあります。

出典:浜松市文化遺産デジタルアーカイブ

こちらは明治28年の地図。七軒町に普大寺は無い。ピンクの丸は菩提寺の法林寺。江戸時代にあった普大寺への道すらも消えて無くなっています。

現在の地図に照らし合わせてみると、法林寺の西側の赤い丸が普大寺のあった場所。現在はマンションが建っている。100年ですごい変わり様です。

普大寺があった付近の坂。

ここはオルガン坂と呼ばれている。

オルガン坂の由来は、

元紀州徳川藩士であった山葉寅楠が、医療器械の修理工として浜松を訪れていた際、浜松尋常小学校(現浜松市立元城小学校)の校長から一台のオルガンの修理を依頼される。1887年(明治20年)、寅楠35歳。

その後試行錯誤して日本製のオルガン作りが始まります。それが現在のヤマハの始まりで

、この辺りにオルガンの工場があったとのこと。

何でしょう?

鈴鐸山普大寺<歴代住職>

開山

高厳宗嚴禅師 寛永年間(1624-43)

三世

天心智光上座 寛延年間(1750)

孤雲羽龍 宝暦年間(1751-64)

顕龍蟻道(住職) 明和年間(1764~72)

後、無量寺住職 安永二年(1773)示寂

猶蟻 天明年間(1781-89)

孤鸞(看主) 天明年間

清山居士(看主) 弘化二年(1845)猶蟻の弟子

厓嶺(看主)

冠嶺宗峻(住職)

祖風(看主) 文化年間 (1804 -18)

歴代でもないですが…。

国立国会図書館所蔵

『一閑先生尺八筆記』にある普大寺の本則の写し。「現住 孤雲羽龍」と記されている。

右上に「普大寺 現住 蟻道」とある。

尺八研究家神田可遊師よりコピー提供。

正観世音と、普化禅師像があったのでしょう。

堀内是空による普大寺山門模型

写真提供、神田可遊師より

浜松市常盤町に、1927(大正2)年十月、普大寺模型新築。残念ながら1945(昭和20)年六月に浜松空襲で焼失。

↑いつもの如く國見昌史氏のブログに普大寺について詳しくありますので是非ご参照を。

こちらに、より分かりやすい写真が掲載されています。

堀内是空とは、1858年(安政5)生まれ 、1942(昭和17)没。浜松普大寺の門弟。号は、松風軒 波響。明治10年頃に上京し2代目荒木古童に師事。普化尺八の継承に尽力したという人。(堀内是空については、虚無僧研究会機関誌『一音成仏 第41号』に、岡部如槇氏による綿密な考証あり。)

静岡市の宝台院にある「尺八碑銘」の裏面の「建碑首唱者姓名」の中に、堀内是空(波響)の名前がある。

普化宗普大寺本尊・普化禅師尊像

普化宗 普大寺墓碑

普化宗普大寺開祖墓

昭和四十一年十一月二十日

法林寺廿三代不著純道代

法林寺の23代目の住職が建立。

有り難いことです🙏

開山 高厳宗嚴禅師 墓碑

「高厳宗嚴禅師」

自然石の虚無僧墓碑も珍しい。

「尊領憲順立之」

三世 天心智光上座墓碑

寛延三庚午稔水無月廿七日

尾陽野口氏信◯廿四歳

歸寂 天心智光上座

虚無◯賢塚

尾陽とは、愛知の地名とのこと。

墓石左側に細字で和歌が彫刻。現在は、殆ど分かりません。

1994年に小川随春師が調査し、地元の古老(当時87歳)に聞いた話によると、十月十三日の普化講の和歌が墓碑に彫られてあったとのこと。

『笹ナキノ心ヤ、竹ノ吹キナラヒ、彼ハ法華経、是ハ普化講』

(國見昌史氏のブログに掲載されている、小川春夫(随春)氏の私家版『虚無僧寺院(普化禅宗寺)考 資料編』を参照させていただきました。題名がほぼ同じの『虚無僧寺院(普化禅宗寺)考 資料集』は町田市図書館にありますが、普大寺住職については記載無く、『資料編』というのを目下探しております。)

『笹ナキノ心ヤ、竹ノ吹キナラヒ、彼ハ法華経、是ハ普化講』

こちらの歌は月翁の「普化忌覚書」に記してあるもの。

普化忌覚書 月翁書

十月十三日尺八の開祖普化禅師の正忌祭り日蓮上人の御命講と同し日なれハ尺八稽古の輩に代わりて 巴陵(はりょう)

笹鳴の心や竹の吹習ひ 彼ハ法華経是ハ普化講

巴陵子普化講ニ一首ノ狂歌、人々横手ヲ打テ感吟セヌハナシ

傍ヨリ

歌口ノ言葉ニ吹ヤ冬至梅

細川月翁とは

1723年 肥後国宇土藩主・細川興生の三男として生まれる。

1745年 家督を継ぎ、宇土藩第5代藩主となる。

参勤交代で江戸と宇土を行き来しながら、殖産興業や教育制度の確立に尽力するとともに、細川藩の茶博士である小堀長順に師事して茶道の奥義を極めるなど、文武両道で知られる。

1772年 持病悪化のため隠居を願い出る。二男・立礼(のちの細川斉茲)に家督を譲る。

以後、文化人として、優れた事蹟を遺す。 建築・作庭を自ら指示し「蕉夢庵(しょうむあん)」(不知火町桂原)を建設したほか、君主の理想像に例えられる蘭を、特に好んで描いた。

歌道や詩文、尺八にも通じ、尺八は自ら製作・作曲まで行うほど。

こよなく月を愛し、月翁と号した。別号に、桂源山人・青山・青城・蘭雪居など。

1785年 死去(62歳)。

普化講とは、

旧暦の十月十三日は普化忌。普化禅師の命日とされている。(2023年の今年は11月25日)

昔、普化宗ではこの日に普化講を営んでいた様で、虚無僧達が集まって法要の後、継印の更新などした。

普化禅師の命日が十月十三日であることは歴史的事実ではなく、後世の普化宗関係者の知恵で改めたものであろう。

日蓮上人の命日も、弘安五年(1282)十月十三日、法燈国師も永仁六年(1298)十月十三日、一月寺開山古山金先も正嘉二年(1258)十月十三日と不思議に御命日が同じである。

偶然の一致ということではないであろう。

さて、歌の意味は…

笹鳴の心や竹の吹習ひ 彼ハ法華経是ハ普化講

笹鳴きとは、季語で鶯の地鳴き。冬の鳴き声とのこと。鶯は春には綺麗に鳴きますが冬はチャッチャッという地鳴きしかできないそうです。(知らなかった…)

尺八の習い始めは、まるで冬の鶯の心境だ。今日は10月13日、日蓮忌でもあり、普化忌でもあるよ。というような意味でしょうか。

巴陵が、「尺八稽古の輩に代わりて」これを詠ったということで、この狂歌に「人々横手ヲ打テ感吟セヌハナシ」手を叩くほどに感動したということだそうな。

現代に生きる私は相当な感覚の劣化があるのか…、勉強不足で難しいです。もしかして、11月25日頃は、かなり寒くなってきた頃、尺八の吹き始めはいい音が出ないというような意味か。

「歌口ノ言葉ニ吹ヤ冬至梅」の歌口は笛の歌口と、和歌を上手に詠むことをかけているようです。

三つ目の墓碑

判読不明の墓碑。

残念…。

最後に、

普大寺の番所

尾張国名古屋日置中廻間

名古屋出張所。 (現在西日置という地名が名古屋市に存在する)

三河国中島郡中島村。

中島出張所。(現在の愛知県一宮市、稲沢市)

越前国南条郡中島村。

府中出張所。(福井県南条郡)

近江国甲賀郡水口宿東郡。

水口出張所。(滋賀県甲賀市水口町)

岩代国郡山郡前渡村。

前渡村出張所。(福島県郡山市)

飛騨国吉城郡古川町大垣村。

大垣出張所。(岐阜県飛騨市)

<1768-1808に飛騨古川出身の門弟 飛扇在中 飛州古川町当地の取締役>

「虚無僧寺院(普化禅宗寺)考 資料集」参考

随分遠方に番所が点在しており、普大寺は精力的であったことが伺えます。本寺の一月寺も遥か遠い松戸にあるのだから、一体どういう経緯でこうなったのか知りたいところです。

右手側には雑木林が残っていて昔の地形が偲ばれます。この墓碑の向こう側に、普大寺があったと思われますが、今は削られてしまっていて跡形もありません。

ここ浜松は太平洋戦争中に、空襲で壊滅的な被害を受けていたにも関わらず、さらに艦砲射撃を受けたとのこと。

この3つの虚無僧の墓碑は、奇跡的に残っていたものだと想像する。

この『探墓行』を終えて、ブラブラと駅まで回り道をしながら歩いたが、今は戦争の名残など跡形もなく、どちらかと言うと日本全国そうであるように復興した後の寂れた感があるような気がする。

ともかく、虚無僧の墓をずっと守って下さっている法林寺さんに感謝です🙏

今後もずっと尺八愛好者に守られていくことを祈りつつ…。

まもなく11月25日普化忌ですね。

普化宗の皆さ〜ん、普化禅師を偲びましょうか🙏

因みに、

虚無僧墓参りに来られた方は、浜松駅から東の方に楽器博物館がありますので、こちらも是非👣↓

参考文献

小菅大徹著「江戸時代における尺八愛好者の記録」

小川春夫著「虚無僧寺院(普化禅宗寺)考 資料集」

高橋空山著「普化宗史」

史料提供

尺八研究家 神田可遊師

古典本曲普及の為に、日々尺八史探究と地道な虚無僧活動をしております。サポートしていただけたら嬉しいです🙇