『仙石騒動』其の六! 川柳、連歌、狂歌特集📖

天保の頃に起きた出石藩による御家騒動『仙石騒動』を探求する!シリーズ其の六です。

『仙石騒動』にまつわる史料は、国立公文書館の『出石紀聞』や、平戸藩の松浦静山が書いた随筆『甲子夜話』に見ることができますが…、

その中に沢山の川柳、連歌、狂歌、ちょんがれ等、風刺に満ちた作品も沢山残されており、「百千を以て算ふべし」で好奇の人が編集して二大冊となったとか。

今回は、川柳、連歌、狂歌をご紹介🎵

「尺八」の文字の入った句や、神谷転は勿論のこと、一月寺の愛璿もひそかに登場しますよ。

まず改めまして、川柳とは、

ちょっと前、流行ってましたね笑。朝日新聞の。

五・七・五の音を持つ日本語の定型詩。俳諧連歌から派生した近代文芸で、俳句に見られるような季語や、切れの約束がなく、現在では口語が主体であり、字余りや句跨りの破調、自由律や駄洒落も見られるなど、規律に囚われない言葉遊びの要素も少なくない。

連歌とは、

和歌の五・七・五(長句)に、ある人が七・七(短句)を付け、さらにある人が五・七・五を付け加えるというように、百句になるまで長句・短句を交互に連ねていきます。

鎌倉時代から江戸時代中期にかけて連歌は、和歌をも凌ぐ勢いで人々の間で流行しました。

そして、江戸時代中期以降は、それまでの連歌にユーモアや風刺を取り入れた「俳諧の連歌」が盛んになります。 自由なテーマで、一般庶民にわかりやすい言葉(口語)が用いられ、庶民の間で広く人気を集めた。

そして狂歌とは

社会風刺や皮肉、滑稽を盛り込み、五・七・五・七・七の音で構成した諧謔形式の短歌(和歌)。諧謔とはシャレやユーモアのことです。

仙石騒動の詳しくは、こちらをお読みください♪↓

まずは、川柳。

美しき 蔦も次第に 落葉哉

周防の国の家紋が蔦の家紋。その周防守が当時の幕府筆頭老中であった松平康任。康任の姪が仙石左京の息子の嫁でもあり、左京に加担したため、失墜する。ということで落葉…。

尺八に 吹倒さるゝ一家老

一家老とは、仙石左京のこと。出石藩の藩士であった神谷転こと虚無僧、友鵞と、一月寺の役僧、愛璿によって失墜、獄門になってしまったのも同然なので、吹き倒されるなんて表現まで...。

間違いが 出来て輪違ひ 骨を折り

「輪違ひ」とは、脇坂家の家紋「輪違い紋」のことを言っていると思われます。

脇坂 安董 は、江戸時代中期から後期にかけての大名・寺社奉行・老中。播磨国龍野藩8代藩主。寺社奉行の脇坂安董は松平康任に対抗し、権力掌握を狙っていた老中水野忠邦に出石藩の騒動の仙石左京と康任の関係を報告。康任を失脚させるため、水野忠邦と脇坂安董は左京が仙石家の乗っ取りを策謀しているとして将軍家斉に言上する。要は出世組の方です。

脇坂のわの字も無いけど確かにこの人のこと言ってる…。

竹に雀は 仙石様の 手本よ

竹に雀紋とは仙台紋といわれる家紋です。

仙台藩では1600年代に伊達騒動というお家騒動があり、黒田騒動、加賀騒動または仙石騒動とともに三大お家騒動と呼ばれいます。

こんな昔のことまで持ち出され皮肉られています😅

お次ぎは、連歌。

詠み人の名前が、長短句のうしろに書いてありますが、それも風刺をはらんでいます。

詠み人の注釈は(かっこ)の中。

解説は松浦静山の書いた随筆『甲子夜話』を参考にしています。

千石も 田の実少し 月の雲 当世

(当世とは今の世の中)

千石=仙石 田の実=頼み

秋に臨時の 転召るゝ 神谷

(神谷は神谷転の苗字)

転は県アガタの意

便りきゝ 雁をも友と 鵞の鳴て 一月

(虚無僧寺、本寺の称)

鵞=がちょう 友鵞は神谷転の虚無僧の名前。

預り物の 荷厄介なり 駿台

(大田喜候屋鋪の在所)

預かり物とは、御預け人を云う。

御預け人とは、江戸時代に幕府から政治犯、思想犯などとしてとがめを受け、咎人(罪人)として藩に預けられた人のこと。友鵞(転)は捕縛後、松平備中守(正義)(上総国大多喜藩、2万石)家来の御預けとなる。

筒井つゝ井筒に掛るまろか尺八 南奉

(南町奉行ナリ)

筒井は筒井伊賀守町奉行、虚無僧を捕らえる。

井筒は豪商井筒屋のことなのかどうか分かりません…。

力業より 重ひ金業 平松

(松平主税の苗字)

力=主税|《ちから》

主税は、百官名の一つ。主税寮(ちからのつかさ)に由来する。

百官名は、家系や親、本人の官職名を通称として用いることを言う。

例:中務(なかつかさ)、玄蕃(げんば)主計(かずえ)、主税(ちから)、左京(さきょう)、等々

因みに仙石左京の本名は仙石久寿です。

左り京 道の助けと しるへしに 起始

(事の起こり初め也)

左り京は仙石左京、道の助け=幼主道之助、しに=死に

全部の言葉に違う意味がかけられていてすごい...。

出る石ゆるく 城は傾むく 祖苗

(元祖よりの封国を云う)

封国とは土地を諸侯に分け与えること。 また、その土地。

出石は但州仙石候の城邑。

お城は石垣が肝心ということで…。

権兵衛か 種を蒔ねバ 丸ニ無 祖役

権兵衛は候の元祖の名称。仙石左京のことでしょうか。

松浦静山の訳注によると「又世に黒謡あり曰、権兵衛が種蒔きや、鳥がほじくる、何事置いても追わずはなるまい、蓋是に取る。丸に無は、彼祖の家紋。」

丸に無しは仙石家の家紋のこと。

左京が何もしなければ何事も起こらなかったのに…という事でしょうか。

坂の脇から はなの横枝 潮留

(脇坂候の邸在所)

脇坂は、さきほどの川柳にも登場した寺社奉行の脇坂安董のこと。

「はなの横枝」が何を意味するのか...

春心 伊達な騒きを よそに見て 千大

(千大=仙台)

伊達=仙台候 騒ぎ=昔年の事

こちらも先ほどの川柳にもあった伊達騒動のことです。

3月に審議がありその審問中のに刃傷沙汰があったので「春心」となったのでしょうか。

むかしのうたを 引も恨めし 周蔦

(周は防州、周防国。蔦はその家紋。)

うた=酒井雅楽頭。静山の解説にこうあり、調べると、酒井雅楽頭家は、徳川家の祖父方である松平家と同祖とされる酒井広親からの家系とのこと。

その子孫は姫路藩15万石の藩主となった酒井家のことで、次の歌に続きます。

かはたみの 剱を権とす 御後室 隠婦

カタバミは、酒井姫路の家紋。

酒井家より入奥御方にて御後室仙石左京密通の事なり、と静山の解説。

酒井家出身の常真院は仙石久道の正妻なのですが...?🤔

七五三打懸かりて 神や祈らん 転兄

(七五三は転の兄)神や=神谷

打ち懸かるは、武器などで相手に攻めかかるという意味。

美濃紙に 物か当つて 破れ障子 隠居

(隠居は道之助の先代、久道)

久道の長男、政美が仙石美濃守でもあり、仙石家は美濃の出身だそうな。

物が当たって=毒殺の沙汰、歎辞 笑止(静山の解説)

改めて連歌ってすごい。

ちゃんと関連性を添えて次の句を詠うとは…。

高度な技だ~💦

お次ぎは狂歌。

こちらも先ほどの連歌と似ていますが短くて分かりやすい。

危うさよ 千石船の ちから持

千石=仙石、ちから=主税(松平主税のこと)

一生の ちからを出して此節も 周く防ぐ 人の悪評

周く防ぐ→周防守=松平康任

治世にも 戦国ほどの 騒ぎなり

戦国=仙石

世は乱世から治世の時代に移っているというのに…というような気持ちでしょうか。

いふことが 立ねバいふが 物はなし

いふが=友鵞 なし=家紋の字

今度ので 丸に無の字の なぞが解

これは痛烈な皮肉?

千石も 残れ権兵衛が 蒔し種

権兵衛=祖名 残れ(生き残る)

力にも 松がからみて 蔦紅葉

力=主税 からみて=兄弟の情

蔦は家紋のこと。

汐どめで 洗へばはげる すはう染

潮留(脇坂候の邸在所)洗へば=吟味

すはう染めとは蘇芳染めのこと。

これも盛り沢山。

五万石 永楽とこそ思ひしに 千石とこか 丸に無の字よ

五万石=出石藩の禄 永楽=永く楽しむ・家紋

永楽銭の家紋。

五万石 餘を永楽銭と思ひしも 丸に無の字と なりかかるなり

あら口惜し 五万石餘を 皆喰ひて 腹が左京と 思や仙石

長生を 又仙石と 欲ばれど 左京数えて わずかなりける

身にかへて 神谷大事と思ひなば 嘸転寝の 夢に見るらん

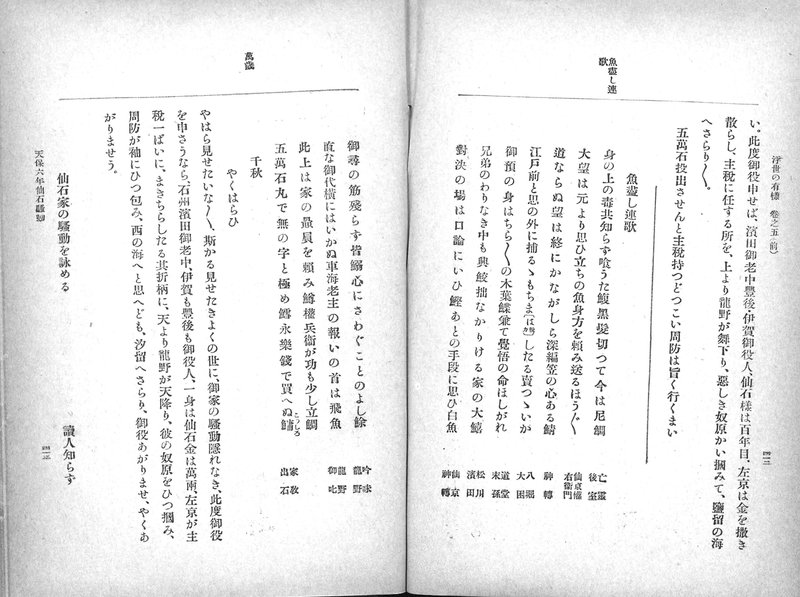

『国史叢書』には、その他、『魚尽し連歌』、『相撲番付』まで登場します。

国立国会図書館アーカイブ

何故か魚の名前が加わりさらに難解!😣

ギョギョギョです💦

国立国会図書館アーカイブ

相撲好きは今も昔も変わらないか。

んん〜〜〜、と唸ってしまうような川柳、連歌、狂歌でした。

直接名前を言わずに済む「家紋」がこんなに登場するとは!

しかもおよそ200年前の伊達騒動まで出てきました。

しかし、なんてハイセンスなんでしょう。

いやはや今回も勉強になりました。

日本の家紋に関する情報サイトさんに感謝🙏

それにしても、

私も今の世相に対して、こんな風に辛辣でユーモアたっぷりの捻の効いた川柳詠んでみたい!

この私の何も入って無い頭を捻って何か出てくるのか...。

ハードル高そうです。

連歌師、狂歌師という職業があったくらいですものね。

最近話題になっている朝日新聞の川柳の投稿。

朝日新聞を廃刊に、なんてハッシュタグが話題になってましたけど。私はそんなに目くじらたてることの程でもないと思いますが。この仙石騒動の川柳もなかなか辛辣でしたよね。しかも左京は権力闘争に利用され悪者に仕立て上げられての獄門です。

川柳には川柳で返したら如何でしょうかね。

必殺川柳返し!川柳の応酬!

みんな新聞買うかも笑。

私はこのような日本独特の、たった17文字で無限大な表現ができる文芸で、つくる創造力、考える想像力をもっと養い、いかなる逆境も、ユーモアを持って乗り越えていきたいと思うのでした。

まずはオヤジギャグくらいのレベルから始めたい。(オヤジギャグがスッと出てくる人ひそかに尊敬してます。)

さて、

最後にオマケ。

『仙石騒動』関連の浮世絵を。

見出し画像にある浮世絵は、歌川国周画、市川團十郎扮する神谷転です。

名題不明です。

『千石船帆影白浜』

こちらは梅堂国政画。四代目国政、三代目国貞。

市川団十郎扮する神谷転です。

『夢物語盧生容画』

河竹黙阿弥画。

明治19年5月、新富座で初演。これは仙石騒動ではなく、高野長英の物語の一月寺役僧、愛璿です。市川団十郎扮する「輪法寺愛善」となってます。

なんと、愛璿まで歌舞伎に登場したんですね〜。けっこう活躍してます。

歌舞伎観たいな〜。

これらの浮世絵はいずれも、尺八研究家の神田可遊氏から資料提供していただきました。

仙石騒動シリーズが六回まで続きましたが、それもこれも、色々教えてくださった神田氏のおかげです。

重ねて感謝🙏

さてさて、仙石騒動シリーズ続きました。

最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。

『転菅掻(うたたすががき)』という古典本曲から、神谷転の事は知っていましたが仙石騒動の事は漠然としか知らず20年も放置。ようやく真相究明できました😅💦

これからはさらに転の気分になって『転菅掻』が吹けます。

ま、転が吹いたってのも無理こじつけ、とのことですが。

ところで、出石の蕎麦は美味しいらしいですよ。江戸中期、信濃国上田藩から国替えになった仙石政明が蕎麦職人を連れてきたのがことの始まりだそうです。

是非行かねば‼

参考文献

『出石紀聞』国立公文書館デジタルアーカイブ

『国史叢書』 国史研究会 編 大正6年刊 国立国会図書館蔵

『甲子夜話』松浦静山著

協力

尺八研究家 神田可遊氏

古典本曲普及の為に、日々尺八史探究と地道な虚無僧活動をしております。サポートしていただけたら嬉しいです🙇