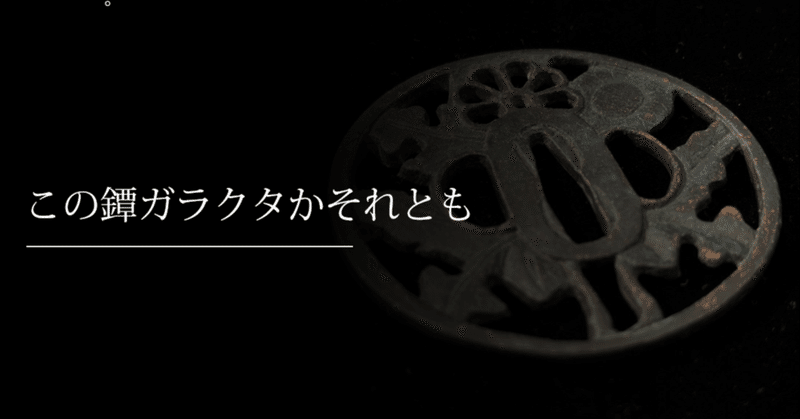

この鐔ガラクタかそれとも

正月早々にメルカリで面白そうな鐔を発見したので購入してみました。

説明文には青銅製の鐔と書かれており緑青も沢山出ている様子。

青銅製の鐔は以前鎌倉期の物とされる物で材質的に似たような見た目の物を拝見した事がある位であり(それが青銅かは分からない)、それ以外見た事がありません。

1万円という事もありガラクタ覚悟で何かしら勉強になりそうに思い買ってみました。

届いてみた物を拝見するとこのような感じ。

写真だと気が付きませんでしたが、赤錆のようなものも出ています。(後にこれは赤錆では無い事に気づくが後述)

デザインは美濃鐔でよく見る「秋草」に似ているような気がする。

室町期の山銅製の古金工鐔と並べるとこのような感じ。

重ねるとサイズと櫃孔位置は全く同じ。

こちらの鐔は恐らく鋳型で出来ている。

音もそうであるが、やはり型で抜くための勾配も各所に見られる。

赤錆のように見える箇所を拡大すると、これは赤錆ではなく鍍金のようにも見える。

以下のブログを拝見させて頂くと、粗銅地に鍍金を施している倒卵形鐔の見た目にも少し似ているような気がする。

もしそうであるとすれば元は全体が金で覆われていた可能性もあるのではなかろうか。

それが時代と共に腐食して、鍍金が剥がれ粗銅地に緑青が生じている状態なのではないだろうか。

もしくはただ表面の錆が落ちて下地の銅が見えているだけの可能性もある。

さて、櫃孔を見てみると、これは製作当初から開いていたような形状をしている。

古い時代にこのような形状の櫃孔がある例はまだ知らない。

つまり比較的新しい時代の物である可能性も充分ありそうな気もしている。

大量生産品であったのかもしれないし、お土産物のような物だった可能性もあるだろう。

ちなみに鍍金や鋳造技術については奈良時代、平安時代から既にあるため鐔に応用されていてもおかしくはないと考えている。

まだ鐔集成などの本でどの系統に似ているのかなどの比較調査が出来ていないので、これから継続して調べていく事にします。

刀屋さんにも是非意見を聞きに行ってみたい所です。

色々駄目出しされそうな気もしますが。

そういえば日刀保はこのような鐔でも何かしら付けてくれるのでしょうか。

どのような鑑定が付くのかも気になる所なので自分の考えがまとまってからいずれ出してみようと思います。

値段は…まぁ1万円、そんなもんかもしれませんね^^;

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はいいねを押して頂けると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?