鐔の縁の平らな凹みは何の為に

所蔵の古金工鐔の縁に凹みがある事は以前より認識していたが、もしかすると意図的な凹みではないかと最近思いメモしてみる。

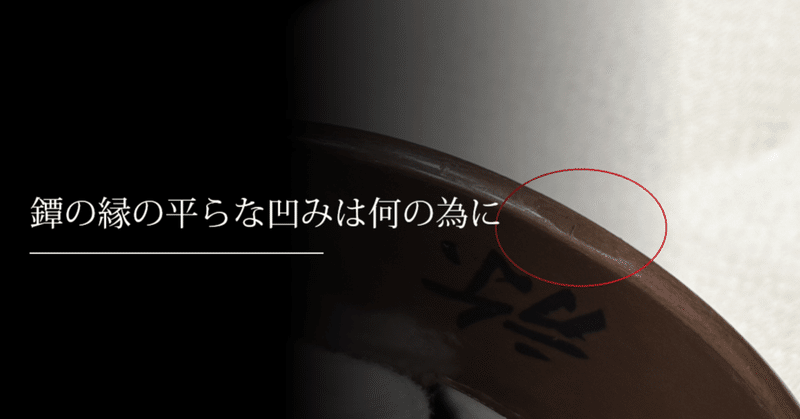

位置で言うと赤丸部に何かにぶつかったような、平らな凹みがある。

これはこれで自然なものだろうと当時から流していたのであるが、位置を改めて見てみると丁度鐔の下側、つまり刀の棟にあたる位置にある事が分かった。

そこで鐔を地面に置いてみると、なんとこの位置で安定するではないか。

そこから想定すると、普通刀を置くと以下のように寝ると思うが、

鐔の下側が平らだと、以下のように拵を置く事が出来る。

横から見ると刀の反りにより、地面と隙間が生まれているので刀を掴みやすくなるような気もする。

私自身武道を嗜んでいない為、この効果がどれほどあるのか想像できないが、直ぐに刀を掴めるような工夫なのだろうか?

しかしそれであれば四角い形の鐔がもっと流行っても良いと思うが、そうなっていないのは何故であろうか。

因みにこの鐔には敵の斬撃を受け止めた時に付いたと思われる切り込み疵もある事から、戦で使用されていた事が伺える。

鑑定の極めは古金工で、櫃孔も加工形状が綺麗で新しみを感じるが、孔の形状は桃山頃の形態を示している。

購入時も刀屋さんは桃山頃ではないかと仰っていたのでその頃の物なのだろう。桃山時代は信長と秀吉の時代であるが、戦が沢山あった時代である。

そのような事を含めて考えると、この平らな凹みはいつ襲われても直ぐに対応できるような(初動が遅れない為の)工夫とも思える。

因みにもう1枚の古金工鐔を見た所、同じように意図的に作られたような凹みが、場所は違えどあった。

鐔が丸く置いた時に刀が動く事を嫌い、鐔の一部を平らにして刀を安定させたのだろうか。それとも覆輪などが元々ついていて、それを固定する為に外側から叩いた時に出来た凹みなのだろうか。

尚最初に挙げた鐔に付いては象嵌位置からも覆輪は付いていなかったと断言できる。

縁についた平らな凹みについての謎は深まるばかりではあるが、手持ちの江戸期以降の鐔には見られない事から、桃山以前の鐔に見られるのかもしれない。

古金工鐔は残念ながら2枚しかないので、他の鐔を拝見する機会があれば是非平らな凹みがあるかどうかとその位置に着目してみたい。

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はいいねを押して頂けると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?