刺青の女

「タトゥー、すごいですねぇ」

そんな風に声をかけられるようになってもう10年近くの歳月が経ちました。21歳の春、手首のワンポイントから始まった私のタトゥー・ジャーニーは気付けば右肩、両腕、両腿、脹脛、足首、頸、背中、指先へと進んでいます。アメリカで暮らしていた頃に始まり、サンフランシスコ、シアトル、オランダ、タイ、京都などの旅先でもお守り代わりや思い出として様々な彫り師さんに絵柄や気に入った言葉をこの身に刻んでもらっています。髪を下ろして長袖のシャツや厚手のストッキングを着用すればほとんどのタトゥーは隠れますが、いかんせん、手袋でもつけていなければ指の8つのタトゥーは隠すことができません。指はさておき、普段、私はタトゥーを見せびらかすようなことは好みません。日本ではまだ社会的に受け入れられていない(これに関しては思うことが多いので後日語ることにしましょう)し、気分を害される人だっている。温泉、プール、場合によっては海水浴に行けないこともある。白い目で見られても、娯楽を奪われても、ご意見無用。それらを犠牲にしても良いから、私はこの身を彩る道を選びました。

そんな私が「本物」の刺青に出逢ったのは幼稚園に上がる前の頃。当時、祖父母の自宅に祖父の友人とその方の… 失礼な言い方かもしれませんが、「情婦」という呼び方がしっくりとくる女性が来ており、客間に泊まっていました。この女性、髪の毛は茶色に染められていたのでしょう、根本から生えた地毛の暗い色とチープなブラウンが混ざり合っており、髪の毛は寝癖と癖毛が混ざったようなボサボサ具合。人様の家にお邪魔するのに「そんな格好?」と子供ながらにも疑問してしまうような、恐らくバッタモンのジャージの上下。お世辞にも綺麗とは言えるような方ではありませんでした。振る舞いや身なりを工夫したり少し気づかえば、外見が「美しい」とカテゴライズされない人もそれなりの雰囲気を演出することができるでしょう。しかしこの女性はそんなことはお構いなし。彼女の髪の毛はいつまでもたってもとかされることはなく、服装も着替えはおろか入浴ををしているのかが疑わしい位小汚いまま。客間から出てくるのは食事が提供される時くらいで、彼女とその相方が宿泊している部屋からはつけっぱなしのテレビの雑音と煙草の匂いが常に漏れていました。祖母と母が「お父さんが変なのを連れてきてしまった」とため息をしていたのを微かに覚えています。何故、私はこの歳までこの情婦のことを鮮明に覚えているのでしょう?それは今でも忘れることがない経験があったからなのです。

ある時、まだ幼い私が祖父母の家をうろちょろしていた時、たまたま通りかかった客間のドアが開いていました。そっと中を覗くと、私は瞬時に度肝を抜かれました。そこにはあの情婦が、上半身裸でゴロゴロとしているのです。その背中を見た時、私はとんでもないモノを見てしまいます。青々と伸びる竹林。竹の葉と葉の間から、その茂みの中からこちらを狙うか如く鮮やかな黄色と黒の虎がこちらをカッと睨んでいる。

呆然としていた私の存在に気づいたのか、情婦はこっちに目をやると得意気に自分の背中を私に向かって見せつけてきました。

何か見てはいけないようなモノを見てしまった気がした私、そして女性の態度に圧倒され、私は一目散にその場から逃げていました。

なんで、あの人の体には絵があるのだろう?

見たことのないような色。極彩色の緑、黄色、黒、赤。

大人になると絵が出てくるの?

でも私のまわりに体に絵のある大人なんていない。

アレは一体、なんだったのだろう?

刺青・タトゥーはおろか、ピアスの存在すら知らない幼い私にあの虎に衝撃を超えるショックを味わされ、心は餌食か如く囚われ、頭を拳銃で撃ち抜かれたような感覚になっていたのです。

何よりも衝撃的なだったのは、子供心ながらにも「あの人きれいじゃない、大きくなったらああいう女の人になりたくない」と思わされるようなあの情婦が、背中の虎によって妖艶で、信じ難い位「美しい女(ひと)」に昇華されたことでした。「なりたくない」部類に入っていた情婦にどこか、「ああいう風になってみたいかも」という微かな憧れをどこかで持ち始めてしまったのかもしれません。

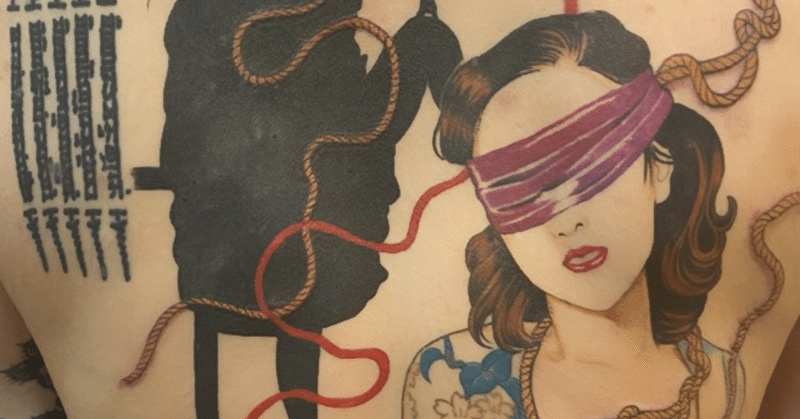

あの日の経験が、私にとっては刺青・タトゥーとの初めての出会い。20数年後、私は背中には丸尾末広先生の描いた2人の女性がいる情景を背負うようになりました。もし、幼い頃の私が現在の私の背中を見たとしたらどんな心情になるのか、気になってしまう今日この頃です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?