新規事業界隈メンバーでの雑談会から

何かしらの文脈で新規事業に関わる方が集まった形での、『フランクな雑談会』の呼びかけがあり、目に留まったので参加してきた。実際に参加されていたのは、家電関係や鉄道関係、スポーツ用品関係の会社の方であり、自分としては日頃接点がない方と会話出来た貴重な会であった。本noteでは雑談会の中で特に印象的だった内容を備忘録的に書き残す ( ..)φ

ちなみに自分は 『自社のいち事業部で行っている新規事業創出プログラムの現アンバサダー (2020年~2021年は事務局担当) 』の位置づけで参加。

1.参加にあたって持ち込んだ問い💬

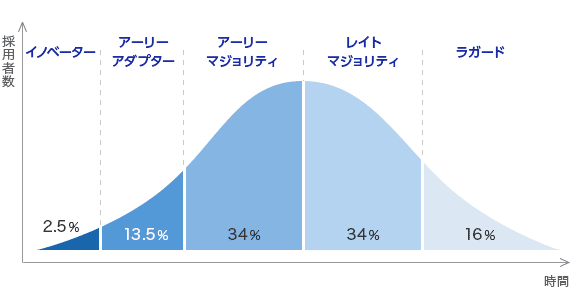

自分が現在アンバサダーとして関わっている公募制の新規事業創出プログラムでは、プログラム開始から5年目を迎える中で、「イノベータ理論で言うところの "アーリーマジョリティ" に該当する人達をプログラムにどう引き込むか?」が焦点になっていた。

この焦点を踏まえる形で、今回の雑談会への参加にあたっては、

ーーー

『 "まだ一歩引いた方" を公募制の新規事業創出プログラムに引き込み、より強く巻き込むにはどうすれば良いか?』

ーーー

という問いを持って参加した。実際には同じ会社の社員とは言えど、置かれている状況、動機付けのポイント、趣向や関心毎にも違いがあり、巻き込み方も千差万別であることは重々理解している。ただ、何か自分達の思考のコリを解す様なヒントを見つけられたらと考えた。

~ メモ:"まだ一歩引いた方" について ~

例えば、事務局側で主催する新規事業創出に関するセミナー推進中テーマの進捗報告の場(ピッチイベント) には聴講者として参加してくれるが、主体者としてアイデアを応募するところまでには至らない様な方である。

2.問いに対して得られたヒント🧩

以下では、上記の問いを頭におきながら参加する中で特に印象に残ったこと・改めて大切だと考えたことを2点記載したいと思う。

ーーー

ヒント①:畜舎でも放牧でもない"牧場"型マネジメント

ヒント②:外部のコミュニティに繋がりながら視野を広げる

ーーー

~ 問い Q ~

『 "まだ一歩引いた方" を公募制の新規事業創出プログラムに引き込み、より強く巻き込むにはどうすれば良いか?』

ヒント①:畜舎でも放牧でもない"牧場"型マネジメント

会社として新規事業に取り組む中においては、畜舎の様に狭いところに閉じ込める訳でもない、放牧の様に広大な土地に放りっぱなしでもない、「適切な『範囲』を自由に動き回れる様にした牧場型のマネジメントが大切ではないか?」という話が挙がった。

例えば、新規事業創出プログラムで言えばここでの『範囲』に該当するものは、探求する"分野"や、探求の"解像度"である様に思う。

自分自身もプログラム運営を2年間務めた身として、プログラムに関わる方における過度な迷走を防ぐ位置づけとしても、プログラムに関わる方同士での何かしらの相乗効果を狙う位置づけとしても、適切な『範囲』が決まっていることの大切さは感じており、強く共感しつつ《牧場型マネジメント》というユニークな言葉選びに面白味を感じる次第であった。

この観点をヒントに「問い:"まだ一歩引いた方" を公募制の新規事業創出プログラムに引き込み、より強く巻き込むには?」を振り返る中においては、『範囲』決まっているからこそ、新規事業初心者の方でも "一定の心理的安全性を確保しながら" 自由に動ける側面があるかも と思う次第であった。

自由に動きまわることができれば、自責感が高まり、日々の取り組み姿勢からも "プラスワンアクション" を引き出すことにも繋がると期待できる。

~ プラス一言 ~

適切な『範囲』であれば、各推進者の取り組みが近くの推進者の取り組みと繋がり合う中で、それぞれが個々で伸び伸びと動き回る中においても、プログラムとしては【面】での学びが得られる様になるのかもしれない。

ヒント②:外部のコミュニティに繋がりながら視野を広げる

お互いの新規事業関係メンバーに関する雑談を行う中で、「新規事業に関わるメンバーの中でも、さらに "一握り" は他メンバーに比べて秀でた動きをする感じがあるよね」という話が挙がった。

その「秀でた動きをする感じ」という定性的な印象に対して、雑談を重ねながら少しの深堀りを行う中で、特に印象に残ったのは、「(その様なメンバーは) 新規事業に関する取り組み/プロセスを通じて、外部のコミュニティに繋がりを増やしながら視野を広げているという《共通点》があるかも 」という観点であった。

自分が関わる新規事業創出プログラムの卒業メンバーを思い起こしても、卒業後の羽ばたきが大きいメンバーは共通して、"新規事業検討期間中に色々なコミュニティに飛び込み"、多くの方との繋がりを獲得していた。

この観点をヒントに「問い:"まだ一歩引いた方" を公募制の新規事業創出プログラムに引き込み、より強く巻き込むには?」を振り返る中においては、実は 『外部 (別部門や社外) のコミュニティに押し出していく』 ことが、逆にプログラムに引き込むスパイスになることもあるのではないか? と定性的ながら感じる次第であった。

『心理的にプログラムに引き込むために、身体(行動)的には外部に押し出していく』、、少し逆説的なところがあり、自身としてはこれまで持てていなかった面白い気付きだった。

~ プラス一言 ~

「与えられたもの」には価値を感じにくい。その点を踏まえると「外部のコミュニティを紹介する」のではなく、『外部のコミュニティの見つけ方や楽しみ方』の様な一歩引いたところで働きかけた方が良いのかもしれない。

3.前提条件として押さえたいこと🍎

上述では『牧場型マネジメント』と『外部のコミュニティとの繋がり』をキーワードとして本雑談会にて印象に残ったことを紹介したが、この2つの観点に共通することは 『"正解がないことを楽しむ心" を持っているかどうかで、受け取り方が大きく変わる』ということである。

「正解を求めるスタンス」であると、牧場型マネジメント下では「この範囲をどのように歩き回るのが正解なのだろうか?」という悩みに囚われるだろうし、外部のコミュニティと繋がる上でも「どのコミュニティに参加すると正解に近づけるか?」という悩みに囚われる可能性が高い。

今回の雑談会中でも、

”赤りんご🍎” と ”青りんご🍏” が目の前にあった時に、それぞれを比較し、無理矢理に評価軸を設けて「どちらのりんごが良いか?」を考えることは全くの不毛である。

「赤りんご🍎も良いね!」「青りんご🍏も良いね!」「2つを合わせると、もしかすると "紫りんご" も作れるかもしれないね!」と それぞれの良さを楽しめる / 面白がれることがやっぱり大切だよね。

という話が挙がったが、自身としても強く共感すると共に、このような "正解がないことを楽しむ心" が前提条件となっている人が周りに増えれば、それだけ新規事業に関する取り組みの応援者も増えるのでははないか? と妄想する次第だった。引き続き、適宜周りをそそのかして(?) いきたい。

~ プラス一言 ~

ピンチ時は「これまでの正解を疑う」ことが必要になり、新しい取り組みも推奨される。そういう意味では、危機感醸成中の自職場は今こそ "正解がないことを楽しむ心" を広めるチャンスなのかもしれない と、頭をよぎった。

ーーー

経営の神様 松下幸之助氏は、『好況よし、不況さらによし』という言葉を残しているが、これは『不況』だからこそ生まれるチャンスである。

4.最後に

本noteに備忘録として残したのは会話のごく一部であり、3時間ほどの中では "たわいのない雑談 ~ オフレコ的な会話" まで多様な会話があった。

それぞれが「明日から活かせる!」みたいなものではもちろんないが、日頃の文脈からは一歩離れた雑談を通じて得た "観点・情報" は、結果的に日々の思考をくすぐり、日常の面白味を増す効果がある 様に思う。

慌ただしい日々の中でも、このような機会は大切にしていきたい。

(参考)本noteに関連する情報

p.s.

➡ noteは『学び/気付きの貯金口座💰』

➡ Twitterは『学び/気付きの貯金箱🐖』

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?