般若心経(はんにゃしんきょう)

こんなことを書くと罰当たりなのかもしれないけれども、般若心経は冗長的だと前から感じていた。

この拙稿では、般若心経のコアな部分に焦点を当てて読み込んでみたいと思う。

般若心経は、「西遊記」でお馴染み玄奘三蔵が、天竺から持ち帰って翻訳したお経である。400字詰め原稿用紙いちまいに納まる分量だけど、ポイントになるフレーズはさらにコンパクトで、たった四文字。

「色即是空」。

すべては空っぽだ、というフレーズである。

ざっくり全体

般若心経の流れを、ざっくり説明すると、こんなふうになる:

「①究極の知恵を教えるよ

⇒②これさえ分かれば苦労はしない

⇒③全ては空っぽ、あれもこれも無いんだよ

⇒④みんなもそう言ってるよ

⇒⑤こんなに素敵なものはない

⇒⑥みんなで祝い歌おうよ」。

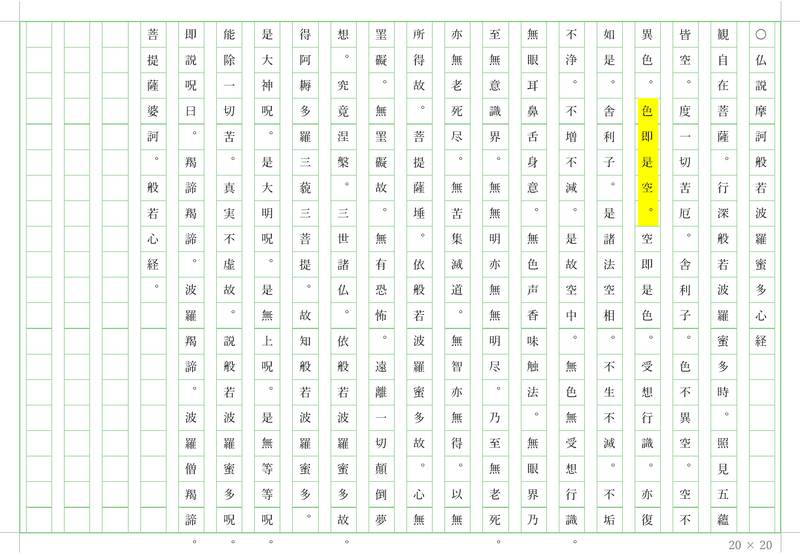

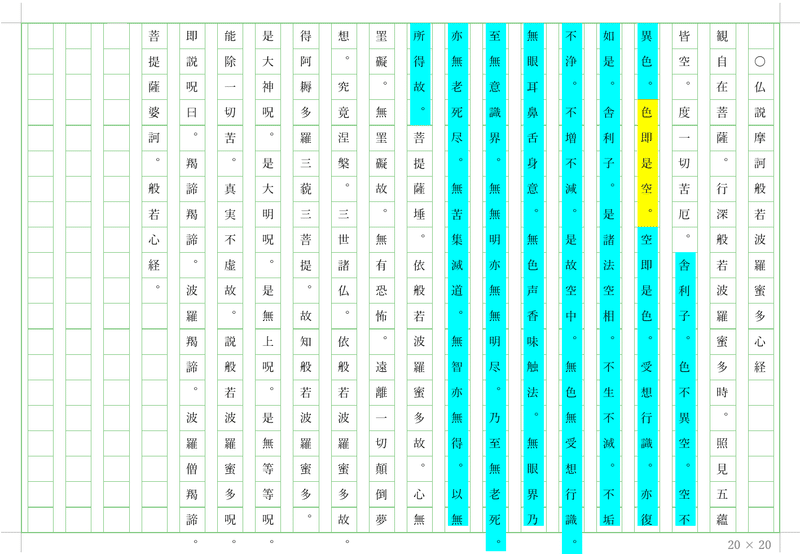

「③全ては空っぽ、あれもこれも無いんだよ」=下図の黄色+青色部分が、般若心経の肝の部分だと、僕は思っている。

(諸説ある。「⑥ぎゃーてーぎゃーてー」がメインこれ以外は全部おまけ、という解釈もあるらしい。それはそれで味わい深いけど、ここでは割愛する。)

③の部分は「舎利子」、お釈迦様の弟子のひとりに対して語り掛けるトーンになっている。ということは、仏陀そのひとが語りかけている言葉だ、ということになる。

色即是空

このパートは、「色」が「空」である、ということを、繰り返し言い換えて伝えるところから始まる。

古代インド語で「色」は「物質的現象として存在するもの」「形あるもの」、「空」は「なにもない状態」「(数学用語の)ゼロ」を意味する。

ふつうに考えると「色」と「空」とは対立する概念だが、この経典では、二つは互いに同じものである、と説く。

舎利子。

色不異空。空不異色。

色即是空。空即是色。

受想行識。亦復如是。つまり理論的に言えば、一切のものは、絶えず自己に対立し自己を否定するものによって限定されるという関係に立ち、限定されることによって自己を肯定していく働きを持っていると理解されるのである。

岩波文庫「般若心経 金剛般若経」中本元・紀野一義訳注

なんだかこう書くと、押井守の映画のなかの長尺セリフめいているかもな。

人間が人間であるための部品が決して少なくないように、自分が自分であるためには驚くほど多くのものが必要なの。他人を隔てるための顔、それと意識しない声、目覚めのときに見つめる掌、幼かった頃の記憶、未来の予感。それだけじゃないわ、私の電脳がアクセスできる膨大な情報やネットの広がり。それらすべてが私の一部であり、私という意識そのものを生み出し、そして同時に、私をある限界に制約し続ける。

……ちょっと道草をした気がする。戻ろう。

平易な言葉におきかえるなら「色即是空」とは、「ある」は「ある」だけではありえない、「ない」があってはじめて「ある」になれるのだ……とでも、言えるだろうか。

無色・無(受-想-行-識)・無(眼界~意識界)

ここからは怒涛のような「無い」が続く。

「空」には何も無い。生まれもしないし滅びもしない。増えもしないし減りもしない。清浄でもないし不浄でもない。

(完全に清浄な世界だ、とは言わないところが、僕は好きだ。)

ここには「色」も「受」も「想」も「行」も「識」も無い。

眼がないので色もない。耳がないので声もない。鼻がないので香りもない。舌がないので味もない。身がないので触れもしない。意がないので法もない。

眼から意識に至るまで、ここには何も無い。

舎利子。

是諸法空相。不生不滅。不垢不浄。不増不減。

是故空中。無色無受想行識。

無眼耳鼻舌身意。無色声香味触法。

無眼界乃至無意識界。ここまでは分かる。というか、辛うじて何を言っているのか分かるような気はする。が、般若心境の本気はここからである。

無(無明&無明尽)~無(老死&老死尽)

古代インド語で無明は無知、前世から続く迷いの根本にある無知、世界の真理に対する無知、を意味する。

「無無明」=無知ではない=真理を知って悟っている、というところまでなら、まだ分かる。いやもちろん、真理とやらが何なのかは分からないにしても、何を言いたいのか意味は通じる。

ここから、舎利子に語り掛ける仏陀は更にぶっ飛んだことを言う。「無無明尽」=無知が尽きることはない=悟りもない、と続く。

え、あれ、究極の知恵は? 悟りの境地はどこに?

前世のつぎには、老いて死ぬことが語られる。「無老死」=老いて死ぬことはない、しかし同時に、「無老死尽」=不老不死ということもない。

無無明亦無無明尽。乃至無老死。亦無老死尽。つまり、どういうことだってばよ?

ひと言でいえば、こうなるんだろう。「生まれる前から老いて死ぬまで、そこにはそもそも、何も無い。」

無(苦-集-滅-道)

この世の「苦」しみはすべて迷いが「集」まってできたものであるからそれを「滅」するためには正しい「道」を進まねばならない。

この「苦」「集」「滅」「道」が「四諦」、仏陀の教えの基礎になる四つの真実……のはずなのだけど、こともあろうにその仏陀ご本人が弟子に向かって「実はさ、そんなものは無いんだよね」と説いている。

無苦集滅道。無智・無得・無所得

つづいて「智」も「得」も無い、とある。古代インド語の原文の意味付けとしては「智」=主体と「得」=客体、空海さんの注釈だと「悟りに到る手段」と「得られる悟り」とを、指すものらしい。

智は能達を挙げ、得は所証に名づく。

既に理智を泯ずれば、強ちに一の名を以てす。

タマゴとニワトリの関係にある二者、悟る手段も、得られる悟りも、そのどちらもない、いわばタマゴもニワトリもない、強いて名付けるならそのどちらとも泯びさったあとに残る唯一の境地……といったことを、空海さんは書き残している。

さいごに「所得」がない、とある。

なんの得にもなりはしない、得をしようなどと思うことからして間違っているのだ、と、仏陀が念入りに述べているようだ。

無智亦無得。以無所得故。(所感)

くりかえし語られる否定文の連なりは、仏教それ自体を否定しているようでもある。

なんというか、最後のボス敵が実は神様だった、みたいな印象も感じる。

そのような否定を通じてしか辿りつけない肯定、「ない」からこそ「ある」というのを、理論としてでなく感覚として受け取るための、歌。

僕としては、この「般若心経」というのを、そういうものだとして捉えている。