ロシア語通訳を大学で教える

4月が、あっという間に終わりました。週一コマだけ非常勤で教えている大学でも、春学期が始まっています。

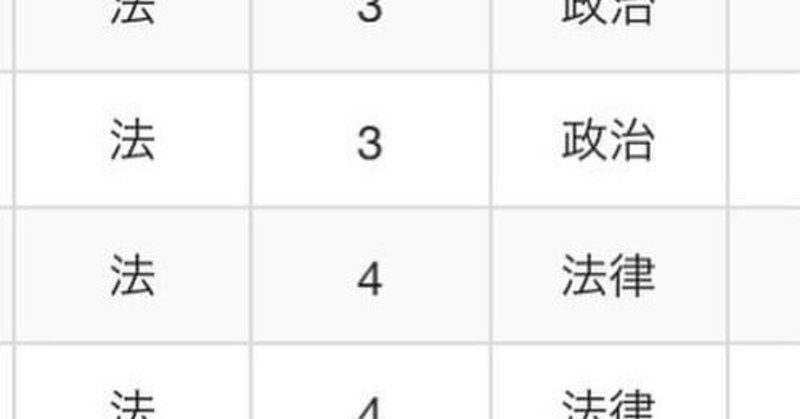

私が教えているのは、基礎文法を一通り終えた法学部の3,4年生を対象とした、「ロシア語通訳の初歩」という授業。YouTubeのロシア語動画を、理解するだけでなく、なるべくわかりやすい日本語に訳すためのトレーニングです。通訳者がやっている通訳訓練を、大学でもやってみようというのです。

YouTube動画を教材に使うのには、わけがあります。まず、設定で速度を自由に変えられること。早口スピーカーでも、速度をたとえば0,75に落とすと、かなり理解できるようになります。

さらにありがたいことに、YouTubeにはAIによる全文書き起こし機能があり、テキストを7割くらい再現してくれます。画面に字幕を出して、それを見ながら通訳訓練もできます。話題ごとに目次がついていて、それぞれの話題の頭出しができるのも便利。

同じ動画を、通訳仲間とのトレーニングと、大学での授業の両方で使うこともあります。もちろん、訓練の方法はかなり違っていて、通訳仲間とのトレーニングでは、通常速度の動画を一度見ただけですぐに逐次通訳するところを、大学では、事前に私が作った課題を提出してもらい、授業でテキストを見ながら音読、日本語訳、文法の説明をした後に、はじめて通訳訓練をします。

今は、第二外国語が必修でない大学も多いです。我が家の3人の子どものうち、第二外国語が必修なのは1人だけで、それも2年生まで。大学で一番面白くて役に立った科目が第二、第三外国語で、第三外国語で学んだロシア語を使って仕事をしている私にとって、これは大いなるショックでした。英語モードになっている外国語脳に別の言語を注入して世界観を拡げるチャンスがないなんて、残念すぎる!

私の授業は、少人数の演習形式。提出課題が多く、授業中も次々発表の順番が回ってきます。3、4年生といえば、教育実習や就職活動、ゼミでの発表や卒業論文執筆で忙しくなる時期。それなのに、私の授業を含めて週3コマも、少人数の演習の授業をとっている学生は偉いなぁ、といつも思います。

自分の授業の受講生名簿は、毎学期の初授業の前に、大学のシステム上で見ることができるのですが、いつも「何人いるかな?」「受講生が一人もいなかったらどうしよう?」とドキドキです。これまで受講生がゼロだったことはありませんが、この授業を始めた2020年4月、コロナ禍で、初めてのオンライン授業でマンツーマンだったことがありました。とても優秀な学生だったけれど、毎週1時間半ずっと当てられ続けるのは、大変だっただろうな。

今年は、システム上では2人だった受講生が、初日に教室に行くと5人もいて、思わず教室を間違えたかと、学生たちに聞いてしまいました(笑)。

3年生以降も少人数クラスを週3コマも受講するだけあって、学生のレベルは結構高いです。ロシア語の発音が私よりはるかに上手な、ロシアやベラルーシとのハーフの学生もいれば、留学経験者や留学予定の学生も。

通訳仲間との訓練では、わかったようなつもりになってどんどん進んでしまう教材も、学生相手だと、歴史や社会背景を説明したり、細かい文法の質問に答えたりする必要があるので、それなりの準備が必要です。教えることで得られるものは、はかりしれません。工夫の余地があって、リアルタイムで反応が返ってくるので、毎回楽しんで教えています。

唯一残念なのは、優秀な学生がいても、「通訳者になったら?」と勧められないこと。ロシアによるウクライナ侵攻で日ロ関係が停滞し、今後の見通しが立たないことに加えて、AIの進歩が目覚ましい昨今、ロシア語通訳者という職業が、絶滅危惧種になってしまったからです。

でも、自分が教えた学生たちが、将来どんな職業に就いたとしても、ロシア語やロシア語圏の地域への関心を失わないでいてほしい。心からそう願っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?