PET から CBM へ - コモドールパソコンの進化

PET 2001については、

パソコン御三家 - Apple、PETとTRS-80

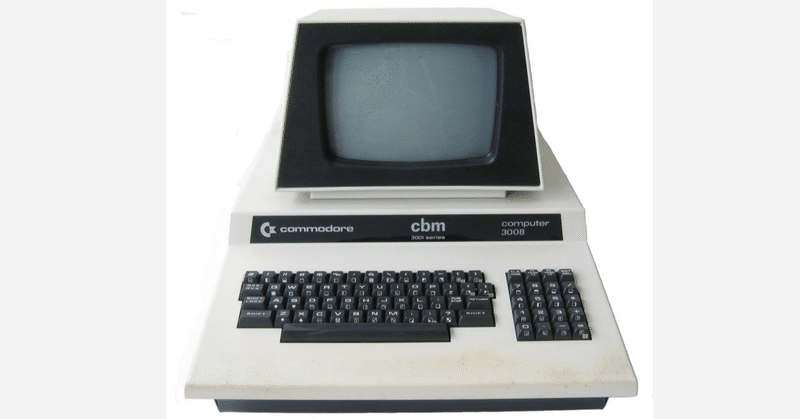

に TRS とまとめて書きましたが、PETは人気を博し 1979年には不評だったキーボードをタイプライター型の普通のキーボードに置き換え(代わりにカセットテープは外付けになりました)、メモリを増やした新シリーズを発表しました。

PETという名前がヨーロッパでは既に商標として登録されていたために使うことができず、名称をCBMと変更し、今までのPET2001はCBM2000シリーズになり、新シリーズはCBM3000シリーズと呼ぶことになりました(末尾2桁が搭載しているRAM容量)。CBMのBはビジネスですから、この時点でハッキリと業務向けのパソコンとしての舵を切ったことが見て取れます。またモノクロディスプレイの色も淡い水色から一般的なグリーンになりました。

PET 2001

Commodore PET

Commodore PET 3016

Commodore CBM 3016 (1979) Commodore Business Machines

キーボード以外にも搭載しているBASICのバージョンを上げたり、マシン語の操作ができるようにモニタプログラムを追加するなど、細かな修正が行われました。売れ続けるCBMではありましたが、対抗機種も次々と出てくる中、1980年には少し大きなディスプレイを搭載した4000シリーズをリリースしました。また5インチFDが2台搭載されているCBM4040も登場し、BASICにもディスク命令が追加されました。この変更で画面周りのハードがかなり変更されたために、ソフトウェアの互換性は損なわれてしまったようです。

しばらくは教育向けとしてはかなり売れたようですが、ビジネス向けに特化してからの成績はあまり芳しくなく、8000シリーズやCBMIIなどの後継機を出すものの、徐々に衰退していきました。これに対し1980年から翌年にかけてリリースした家庭用のVICシリーズの人気が爆発し、こちらに軸足を移していったようです。

シンクレアとVIC - 日本では広まらなかったけど

なお、PET/CBMで忘れてはならないのがハル研で、図形文字のグラフィックしか持たないPETのフォントを自由に変更することが出来るPCG(プログラマブル・キャラクタ・ジェネレータ)を開発し、ゲームセンターばりの画面を使えるようにした装置が大人気でした。同じようにグラフィック画面を持たないPC8001などにも同様の製品を売っていました。これが縁でVICやC64のゲームに関わり、後のファミコンゲームでも有名になったわけです。

ハル研究所

HAL研究所といえば

ヘッダ画像は、以下のものを使いました。

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CBM3008_01_mod02_res.jpg

Von Phrontis - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12235651

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?