TK-80BSからCOMPO BS

8bitマイコン黎明期には、いろいろなCPUを評価するためのマイコンキットがたくさん発売されました。やはり最初はアメリカで発売されたものが多かったのですが、日本でも代表的な半導体メーカーが互換CPUを製造しはじめて、その評価用ということで続々とキットが発売されます。

発売日 メーカー CPU 製品名

1976/8 NEC 8080系 TK-80

1977/3 富士通 6800系 LKIT-8

1977/8 日立 6800系 H68/TR

1977/9 パナファコム 独自16bit(MN1610) LKIT-16

1978/3 東芝 8080系 EX-80

1978/5 シャープ 独自4bit(MB8843) MZ-40K

あくまでCPUの評価が目的ですから、モニタROMと最低限のRAM、機械語を打ち込むためのテンキーと内容を確認するための7セグLEDくらいしか用意されていません。もちろんI/Oや拡張のためのバスなどはありますが、基板剥き出しで高級言語を使うことは想像さえしていませんでした。

ところが最低限であるがゆえに、お手頃な価格でマイコンを使うことが出来るとあって、特にTK-80は飛ぶように売れ始めました。LEDしか無いのにも関わらず、これでピンポンゲームをつくる人さえ出てきました(ゲームとして面白いかどうかは別問題です)。

TK-80については、こちらにも出てきましたね。

プログラム電卓として考えれば、少しばかり複雑な条件式を比較的容易に設定することが出来るわけで、マイコンの可能性を充分に感じることは出来ました。回路図はわかっているわけで、自分で独自に拡張する人だけではなくサードパーティからも機能を拡張する製品が出始めるまでになりました。

TK-80

マシン語がわかる人であってもプログラムをハンドアセンブルでコードに直すのはとても大変です。またLEDだけでは結果を出力するのもままならず、どうしてもモニタ(テレビ)に文字を表示したいです。それにはBASICを動かすことです。もちろんBASICのプログラムを打つためにはキーボードだって必要になります。多くの人がBASICを動かすことが出来るようにさまざまな拡張をはじめたのです。

このような時代に合わせるようにマイコン雑誌と呼ばれる月刊誌が次々と創刊されました。もちろんそれ以前からマイコンを扱っていたトランジスタ技術などだけではなく、I/OであるとかASCII、RAMといった雑誌には、いかにしてBASICを動かすかという記事が溢れていました。

こうした中でNECも遂にTK-80BSという拡張ボードを発売しました。

TK-80の想い出:TK-80BS BASIC Station

TK-80BS

このボードはカセットインターフェースや32文字✕16行がテレビに表示できるモニタ出力、JISキーボードが付属しており、ケーブルでTK-80に接続すれば、電源を入れるだけでBASICが起動するというみんなが夢見ていたマイコンだったのです。これでBASIC「を」動かすことに全力を注いでいた人たちは、今度はBASIC「で」動かすことを探し始めるようになったのです。

この後、他のメーカーも、これを真似てEX-80BSなども発売しましたが、時代はマイコンから電源を入れればBASICが使えるというパソコンの世界に移っていきます。それまで基板むき出しだった本体もケースなどが売られるようになり、ハードウェアの知識がない人たちも使い始めます。さらにBASICすら知らなくてもプログラムがカセットテープの形で流通するようになりました。

そしてNECは、この流れを確認するために大慌てで既存のTK-80シリーズを一体としたCOMPO-BSという製品を出しました。

COMPO BS/80

COMPO BS/80

中身はTK-80+TK-80/BSのままで、ソフトもハードも変わっていないので今までのソフトがそのまま使えます。とはいえすべてがひとつの筐体に収まり、電源を入れればすぐに使えるというおそらく日本で最初のパソコンとなったのだと思います。

この時点でNECは既にPC-8001という本格的なパソコンの開発を進めており、COMPO BSは非常に短命なものになってしまいましたが、赤い独特のフォルムと相まって、これがひとつのゴールだったんだと思います。

TK-80 (後半にTK-80BSとCOMPO BSの項目があります)

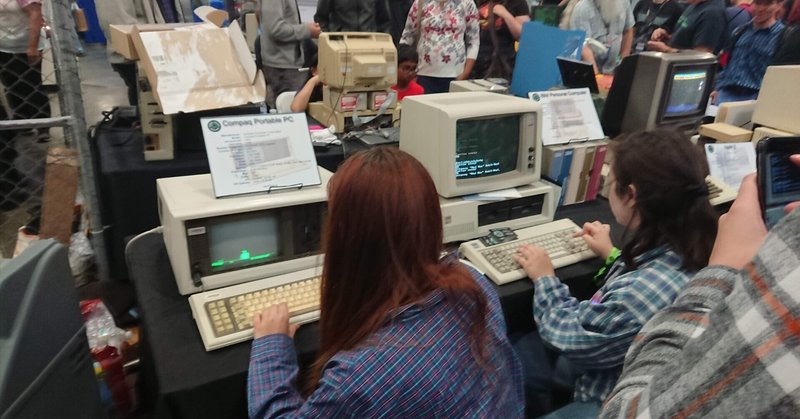

ヘッダ写真は、MakerFaireBayArea2018でのコンピュータ歴史博物館の展示風景。COMPO BSの転載できる写真がどうしても見つかりませんでした。使える写真をご存知またはお持ちの方はコメントなどでお知らせいただけると嬉しいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?