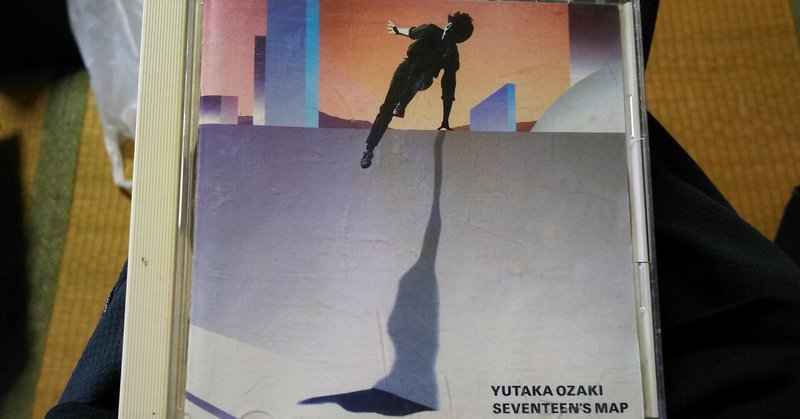

尾崎豊の「十七歳の地図」を今頃レビューしてみる

先ず最初に断っておきたいが、私は尾崎豊というミュージシャンのファンではない。

彼のこのアルバムを当時レコードで買っているが、彼に特別のシンパシーを抱いているわけでもなく、三十年近く買うこともなく、最近になってやっとCDを入手したので、ちょっと聴いてみるか、となっただけだ。

くれぐれもそういうことを念頭に置いた上で、本記事をお読みいただきたい。

この記事は、早い話が、半可通がいい気になって斜に構えて、尾崎豊の「十七歳の地図」というアルバムについてレビューした、というだけの文章である。

なお、文中に登場する人物は全て敬称略で書くことをご容赦願いたい。

序説:「十七歳の地図」は衝撃のデビュー作だったのか?

結論から簡潔に言うが、その答はNoということになる。

本作がダメなのではない。とても素晴らしい出来映えだし、多くの絶賛を受けて然るべきアルバムだった、とは思う。

でも、この作品は、成人にならんとする尾崎豊少年が、そこに到達する過程で味わうであろう、というより、当時の現在進行形で味わっていた苦悩や喜び、怒り、憐憫の情、それらがごった煮になったアルバムだと思いたい。

これはそういう「衝撃性」ばかりをクローズアップするような持て囃し方をしてはいけないアルバムだと思う。

尾崎豊が苦闘の末にまとめたある種の私小説、というか、彼自身が普段は門外不出にしているであろう、きわめてパーソナルな日記帳、若しくは空想を書いたノートに近い位置づけの作品という気がする。

実際、中学生ぐらいの頃には、そういうノートのようなものが大抵一冊はあったはずで、そういうものをこじらせると「中二病」だなどと言われがちではある。

まあ、しかし、それは実際のところどうかはわからない。今は尾崎豊が物故者である以上、もう本人の話も聞けないのだから、あくまでこちらの勝手な想像でしかない。

アルバムのタイトルは、中上健次の小説「十九歳の地図」をもじったものであり、この小説の登場人物と尾崎豊のイメージを重ねたものということで、プロデューサーの須藤晃がつけたらしい。

収録曲は浜田省吾や佐野元春の影響を如実に窺わせる。尾崎自身の担当にもなった須藤が浜田省吾の担当でもあったことや、浜田省吾や佐野元春のセッションに参加したりツアーバンドにいるメンバーが参加したりしてのことだろう。

なお、全て作詞作曲は尾崎豊であり、編曲は5・7・10のみ浜田省吾と組むことの多いギタリストの町支寛二で、それ以外は佐野元春のバンド「ザ・ハートランド」のメンバーでもあるキーボーディストの西本明だ。

1:街の風景

リリースされた際には5分弱の長さに収まったが、元々はもっと尺があり、少なくとも10分程度はあったらしい。歌詞を削るなどした結果、半分程度の長さになった。

デビュー以前に受けたオーディションでも、この曲の長さを指摘されたことがあったという。

当時の佐野元春や浜田省吾風のサウンドでコーティングされてはいるが、歌詞が、どちらかと言えば叙情派フォークっぽい部分があり、こちらがむしろ尾崎豊という青年の本質のように思えてしまう。

これは、本作がレコーディング以前に作られた作品であることとも無関係ではないのかもしれない。

また、カットした部分に人生を達観したような歌詞が出て来る場面があり、その部分に須藤は違和感を感じたそうだが、そこを削ったことで彼は安堵したらしい。

2:はじまりさえ歌えない

アルバムからの3枚目のシングルのメイン曲にもなった本作は、尾崎豊的なロックンロールなのかもしれない。本人のアルバイト経験からできたもののようだ。

ただ、個人的にはあまり強い印象がない。良いとか悪いとか以前に、佐野元春をそれなりに格好をつけてコピーした、という雰囲気である。

あと、シングルとしては、どちらかと言えば覚えにくい作品でもあるような気がする。本作にはギタリストの北島健二が参加している。

3:I LOVE YOU

シングルカットはされたが、リリース当時ではなく、1991年になってからである。

本作でのレコーディング終盤に依頼されて作った曲らしく、それが元々あった曲なのか、即興で作られた曲なのかは知る由もないが、このレコーディングに於ける経験などが、この曲作りにも活かされたような形であろう。

結局この「十七歳の地図」のアルバムでは最後に作られた曲であり、ヴォーカル録りも最後になされているという。

アルバムのリリースから7年後にシングルカットされたわけだが、それは結局のところ、功を奏したのかもしれない。

4:ハイスクールRock'n Roll

後述するように、大友康平が参加しているというこれは、当初は「セーラー服」というタイトルだった。実際に歌詞には「セーラー服」という語句も出てくる。

ロックンロールとタイトルに謳われているにもかかわらず、曲の途中にレゲエを想起させる部分がある。

なお、本作を作った頃に、尾崎はロックンロールについて知らなかったらしく、いくつかのアーティストの作品を聴いて学んだという。

その中ではハウンドドッグのレパートリーを聴かせ、それについて説明したところ、本作につながっている。

そのせいなのかどうなのか、大友康平がこの曲にゲストで参加した。

5:15の夜

尾崎のデビュー曲であり、これはレコーディング以前からあった曲の中の一つでもある。

元々「無免で…」というタイトルだった。それが「無免許」になり、最終的には「15の夜」になったらしい。また当初は「14の夜」と作詞したかったものの、語呂が悪いので15になった模様。

尾崎自身がした家出の計画とその実行について歌われているのだが、歌詞にも出てくる「盗んだバイク」やそのバイクを盗んだ人物との関係など、少々わかりにくい面もある。

歌詞の中にメロディのない部分があり、字余りのフォークのようでもある。デビューする前の尾崎豊が、どういう音楽性を自身の一端として秘めていたかを想起できる作風。

これや「愛の消えた街」のような字余りフォーク的な曲のアレンジを、あえて任されている町支寛二の腕が冴えた作品と言える。

6:十七歳の地図

前述のように、元々中上健次の小説をヒントにタイトリングされたアルバムだが、そのタイトル曲である。

須藤の求めに応じて作られたこの曲の歌詞を見て、彼はこのアルバムのレコーディングを本格的に進めていくことにしたらしい。

アレンジのイメージとして、ブルース・スプリングスティーンの「Born to run」があり、実際、それに近いのかもしれない。

2枚目のシングルとしてカットされており、大きくヒットした。しかし、そこで用いられたのは再録音されたテイクだという。

加齢や仕事など人生の辛さを嘆く須藤晃に対する返答の一種、というような解釈があったので、そのように考えて良いのかもしれない。

尾崎豊自身はこの世を去ってしまったが、歌詞にもある「強く生きなきゃと思う」考えは、本作を作った頃から意識の中にあったのだろう。もう少し年齢を重ねた時に、これをどう歌うのか聴いてみたかったが……。

7:愛の消えた街

レコーディング以前からあった曲の一つ。そして須藤がこのタイトルを好まなかったものの、尾崎が押し切っている。

シングル「はじまりさえ歌えない」のカップリング曲。むしろこちらの方がミステリアスなイメージでメイン曲としては面白かったような気がしてしまう。

この曲にも字余りフォーク的な譜割りが登場する。それは(特に)初期の尾崎豊の個性と思っても良いのかもしれない。

8:OH MY LITTLE GIRL

セカンドシングル「十七歳の地図」のカップリング曲だったはずなのだが、アルバムのリリースから10年後にテレビドラマの主題歌に起用された関係からシングルカットされている。

レコーディング以前からあった曲の一つであり、「I LOVE YOU」以前に作られたバラードとして「I LOVE YOU」と比較してみても面白いかもしれない。「I LOVE YOU」ではなかった初々しさが感じられる。

元々のタイトルが「となりのリトルガール」だったらしい。曲に通底する初々しさは、むしろ元々のタイトルの方がより強調されていたのかもしれない。

9:傷つけた人々へ

ファーストシングル「15の夜」のカップリング曲。ライヴで歌詞を変えて歌ったこともある。

尾崎豊に鋭利なナイフみたいなイメージを持って臨むと、肩透かしを食うのは、こういう曲を聴いた時などだろう。それほど穏和で落ち着きのある作品だと言えるかもしれない。

曲のけたたましいアレンジに惑わされている面もあるが、彼の本質は意外とこういうところにあるのではないか、と感じてしまう。

そういう、大人しいというか、ナイーヴな作風でもある。こういう側面をもっと伸ばしたら、尾崎はもう少し違った評価を得たかもしれないと、考えることがある。

ただ、あくまでも本人がそれを望み、その方向を推し進められたら、の話ではあるけれども。

10:僕が僕であるために

アルバムの掉尾を飾る作品。テレビドラマに主題歌として何度か起用されたが、シングルカットはされていない。これもまたレコーディング前から存在した曲。

抑えた部分を含んでおり、クロージングナンバーに持って来たのは、むしろ必然かもしれない。これもまた尾崎の叙情性というか、ナイーヴさが見えてくる。

この曲だけを聴いていると、本当にこれが当時ティーンエイジャーだった男の作った曲なのか、とさえ思うのだが、こういうナイーヴさも含めた危うさが、尾崎豊を尾崎豊たらしめる所以なのかもしれない。

そして、この曲を町支寛二がアレンジしたことに意味があるように思えてならない。

本論:ナイーヴだったかもしれない尾崎豊という人

中上健次云々は、アルバムのタイトルをつけたとされる須藤晃ら大人側の都合であって、尾崎本人と直接的な関連があるかどうかは、何とも判別し難い面もあるが、それはともかく、だ。

大上段に振りかぶった「尾崎豊」論みたいなものを掲げるつもりは毛頭なかったりする。そんなものが語れるほど、私は尾崎豊というミュージシャンを知らない。

私は、彼が生きていれば若干年下になる世代の人間だが、そんな私から見ると、彼はティーンエイジの神様みたいなものではなく、ごく普通のナイーヴで真面目な青年だったんじゃないかと思う。

このアルバムに収録されている曲の端々にも、そうしたナイーヴさは散りばめられている。

それは例えば「15の夜」みたいなナイフのエッヂみたいに尖ったような作品でさえも。

尾崎豊という人は「15の夜」や後の「卒業」辺りで見せたように、尖りたくて尖っていたわけではなく、思慮があり本質的には大人しい男性だったのだろうと思っている。

もちろん、少々危なっかしくて刺激的な方が、多くの支持を獲得しやすいかもしれないし、尾崎自身にもそういう一面はあっただろう。

しかし「I LOVE YOU」以前に作られたらしい「OH MY LITTLE GIRL」に顕著な初々しさが時代と共に削がれていったような気がしてしまう。

これはあくまでも私だけの考え方に過ぎないけれども……

「I LOVE YOU」は(たぶん念願の相手によって)童貞を棄てた男性

「OH MY LITTLE GIRL」はまだその相手とキスさえしていない男の子

歌の主人公、というか歌自体の捉え方にそういう違いがあるように思える。

実際どうなのかは私如きが知る由もないが。だとすると、後の「forget-me-not」などは「I LOVE YOU」の世界が、より深くなったものだろうと思ったりする。

彼のアルバムに通底するそうしたナイーヴさは本来、もう少し大事にされるべきだったと思う。それが高じることで、彼はもっと違うものに化けたかもしれないのだから。

確かに、求められる世界はあったのかもしれない。特に10代の頃はそうだったろう。だが、だからこそ、彼に選択の余地を与えてあげたかった。

だが、彼もまた芸能の世界に身を置く人間だったので、それは恐らく難しかったに違いない。

だから恐らく、彼が考えたり、望んだりした姿に変わる前に、その方向が定まらぬまま、迷走せざるを得なかったのかもしれない。

ある意味、スターシステムの中にわけもわからぬままに放り込まれて、もがいているうちにどんどん己を見失ってしまったのだろう。

そしてそれは、尾崎自身の責任と言うより、彼を取り巻いた状況が、結果として彼をそのように導いてしまったのかもしれない。

最後に:歳を重ねた尾崎豊を見てみたかった

今となってはもう叶わないけれど「自由への渇望や、上の世代による支配を拒もうとする、青いティーンエイジャーの神様、代弁者」でなく、年齢と共に変容していく彼を見てみたかった。

例えば30代になった尾崎豊が、それでも「15の夜」や「十七歳の地図」を若い頃のまま歌うのか、40代、50代になった時はどうなのか。

「十七歳の地図」というアルバムを聴いていると、そんな想像をついついしたくなってしまう。

尾崎はたぶん、30代ならまだわからないけれど、40代や50代では、恐らくあれらの作品を歌わないことはないかもしれないが、たぶんそれなりにアレンジや歌い方を変えてくるのではないか。そんな気がする。

そういう彼について空想をしてみたくなる。だが、彼は鬼籍に入ったので、もはやそれも難しいだろう。

尾崎は俗に言う「27クラブ」の一員ではないけれど、亡くなった年齢を考えると、含められるのかもしれない。

いずれにしろ、彼のそんな変化を見聞きする機会が永久に奪われたことは、ただただ残念としか言い様がない。結局、尾崎豊の残された断片から、あれこれと空想するしかないのである。

基本的に他人様にどうこう、と偉そうに提示するような文章ではなく、「こいつ、馬鹿でぇ」と軽くお読みいただけるような文章を書き発表することを目指しております。それでもよろしければお願い致します。