②未来型プロフィールができるまで

「beの肩書き」というワークショップでは、自分のことを表現できる肩書きを持ち帰ることができるんだ、って期待して参加。自分をどう表現するか、という長年のモヤモヤがクリアになるんじゃないかと。

ワークショップ自体は、切り口が新しくて楽しかったし、参加した人たちと互いの“これまで”や“今”を聞き出し合い、ワイワイ「肩書き」を出し合うのは面白くて、参加してよかった。これはもう、ワークショップを開催した花ちゃん、そしてそのサポートを買って出たザカさんの運営によるもの。

ただ、モヤッというのが残った。

それが何かはわからなかったけれど、そのあたりをやりとりしたくて主催した花ちゃんに声をかけて、もっとこうしたら「beの肩書き」が出しやすくなるんじゃないかについて議論を持ちかけたというのが、前回までの話です。

花ちゃんに声をかけると、実は同じ会に参加したイケジュンさんからも、同様にちょっと話したいと言われているという。イケジュンさんは私もよく知る方というか、そもそもイケジュンさんから紹介されたのがザカさん、そしてザカさんの紹介で出会ったのが花ちゃん。なんだろう?どんなことが気になっているんだろう?

結果、このイケジュンさんから始まった縁の4人が集まって

「beの肩書き」とはなんだろう

参加者が期待したことは何だったか

なぜそういった期待を持つのだろうか

どうすればその期待に応えられるのか…

確かこんな論点だったと記憶しているが、自分を自分で言語化するのは難しいということを様々な視点からかなり話し合ったと記憶している。

だから自己紹介が苦手になる。

だからプロフィールに何を書いていいかわからない

テンプレートに当てはめて書いたプロフィールで自分のことを表現できているとは思えない。

そういう意味では、「beの肩書き」の切り口は新しかった。

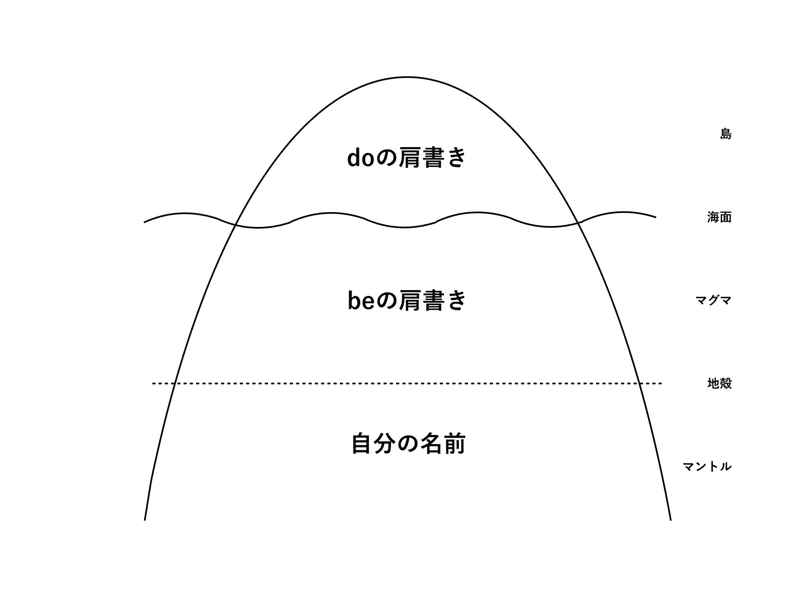

「beの肩書き」では、その人の表出している職業、やっていることの中に〔do〕、その人が生きているうえで大事にしていること、大事にしている価値観や在り方…doを動かすマグマのような〔be〕がある。

それを〔beの肩書き〕として表現しようというもの。

何をしているか、してきたかだけでなく、「私の信条」なんていう静的なワードをくっつけるのではなく、その人を突き動かすエンジンのような、思考や行動の判断基準になることなどを言語化しようという、そこにはとてもワクワクした。

「音楽家としての編集者」

「整体師としてのレジ係」

「銀行家としての大学職員」

確かにこんな自己紹介をされたら、勝手にいろんなイメージをして、会う前から相手に興味を抱くし、会ったら会ったで、いろいろ質問してその人をさらに知りたくなる、そんなコミュニケ―ションのきっかけになる。

ただ、せっかく抽出したそれらを既存の職業に当てはめるの難しかったし、違和感が残った…

それと、それはあくまでも「今」を表現しているということに、私たちは気づき始めていた。

そもそも自己紹介やプロフィールって、何のために必要なんだろうか。

私たちは、今度はこの根源的なところに話を進めていったのです。

続きはこちら

③未来型プロフィールができるまで

【告知】次回開催のご案内

3/29(日)開催!あなたの未来を切り開く武器になる「未来型プロフィール」をつくろう

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?