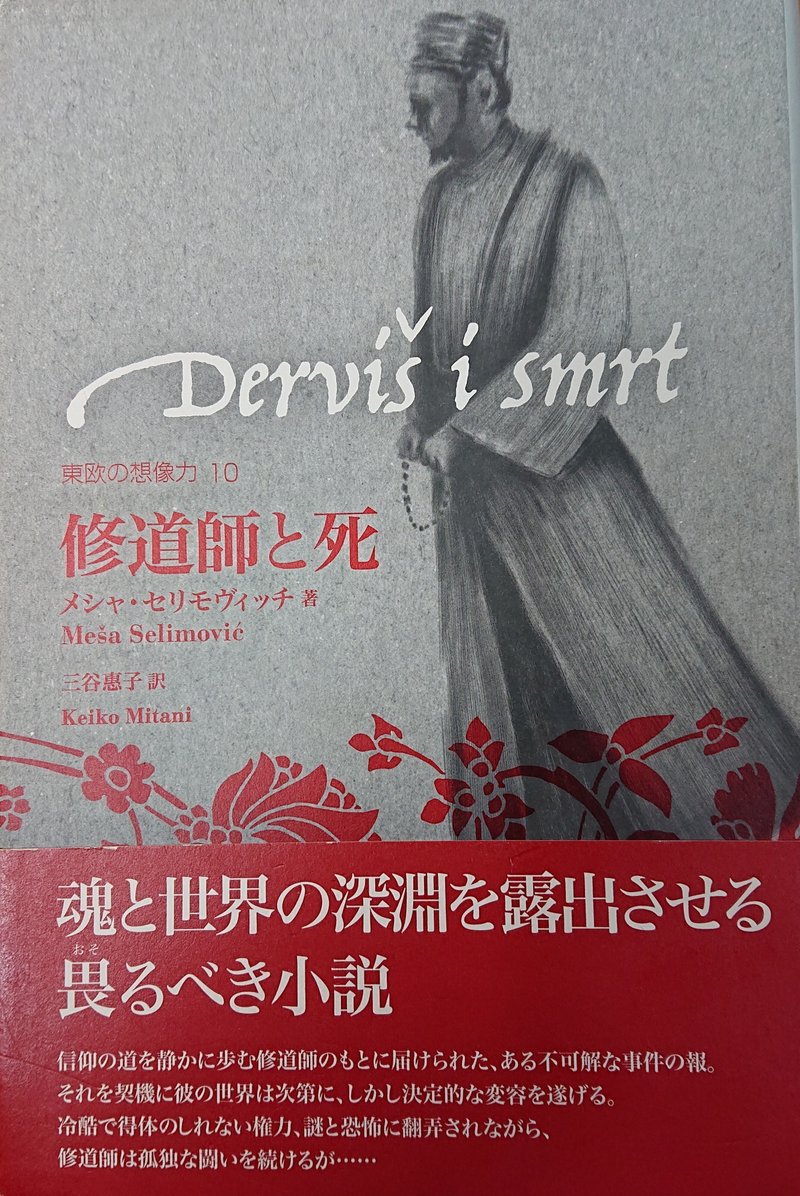

書評:メシャ・セリモヴィッチ『修道師と死』(三谷惠子訳、松籟社、2013年)

ある日、肉親が不当に逮捕され、二度と会えなくなったとしたら、どういった感情が胸に去来するだろう。しかも当の本人が宗教者であったとしたら、心に芽生える「憎悪」という感情を克服できるだろうか?

舞台は、オスマン帝国時代のボスニア。スーフィー派の修道師――イスラームの神秘主義を信奉する修行者の意――アフメド・ヌルディンは信徒の多いテキヤ(道場)の導師として、人々から尊敬される日々を過ごしている。だが弟が理由もなく逮捕されたことで、アフメドの心の平穏が揺らぎ出す。宗教者として「信仰と秩序を守る」側に留まるのか、あるいは、目の前の不正に対してみずから行動を起こすべきかの選択を迫られるからだ。どうにか判事や代官らとの面談を果たすものの、みずからの立場も影響してか、まるで宗教問答のような会話に終始してしまう。

そのような中、アフメドの心を揺さぶったのは、判事の義弟であり、家畜商人のハサンだった。神学校に通った経験があり、各地を転々としながら自由奔放な生活を営むハサンは、「神の意志」に従うのではなく、「人間の意志に従って何かをすることはできないのか」と問いかける。そればかりか、感情を抑制し、慎重に言葉を選ぶアフメドは、ハサンの父からも「言葉に隠れておられるな」と揶揄されてしまう。

言葉に隠れておられるな。あんたの頭の中に何があるのか、俺には分からんな。つまり、あんたは不幸な目に遭った、喉をかっ切られるみたいな苦しみを味わった。なのに、呪いの言葉も嘆きも、あんたから聞くことがない。それでも弟の話はする。

そう、アフメドが直面していたのは、感情の葛藤であると同時に言葉の葛藤でもあった。神の言葉、共に暮らす修道師の語る言葉、判事の言葉、友の言葉。こういった言葉をどのように解釈すべきか? そして修道師としてどのような言葉を発するべきか? 宗教者であるがゆえに、アフメドは幾重もの葛藤を抱えることになる(言葉を図像化するカリグラフィーもまた、本書の重要な要素となっている)。

二部構成の本書は、一人称の独白形式で展開される。第一部では、アフメドの心の内部がじわじわと抉り出されていくように描かれていくが、第二部では、弟の逮捕の理由が明らかになり、前半に蓄積された憎悪が一気に爆発するかのように、物語は急展開を見せる。さまざまな伏線が最後に収斂していくさまは、無造作に配置された断片がモザイクというひとつのまとまりを形作っていくかのようである。

キリスト教文化がその中軸をなすヨーロッパ文学において、イスラーム教徒の語り手が主人公となる作品は近年までそれほど多くはない。だが、本書ではキリスト教の聖ゲオルギオスの祭日が度々言及されるなど、キリスト教文化の痕跡も随所に看取される。そのような意味でも、「ヨーロッパのオリエント」とも評されるボスニアという土地の複雑な歴史は、本書の通奏底音となっている。四肢の自由がない、不具者のジェマイルは「ボスニアの姿そのもの」に譬えられる。

ーージェマイルは俺たちの、ボスニアの姿そのものだーーハサンは言うーー麻痺した四肢に宿る力。自らの死刑執行人、方向も意味も持たない豊穣だ。

ーーそれなら私たちは何なのだ? 気違いか、不幸者なのか?

―ーこの地上でもっとも混乱した民族だな。俺たちくらい歴史にいいように弄ばれた者たちはいないだろう。

ボスニア紛争を事後的に知っている私たちにしてみれば、この地を度々取り上げた同じくボスニア生まれのノーベル賞作家イヴォ・アンドリッチの作品同様、どこか予言的な響きを本書から感じ取ってしまう。

設定こそオスマン帝国の時代となっているが、不当な逮捕、不正の横行する社会という点から、全体主義体制の寓話としても受け止めることもできるだろう(作家の兄が不当に逮捕され、銃殺刑に処せられたことが本書を執筆する契機になっている)。旧ユーゴスラヴィア文学を代表する作家メシャ・セリモヴィッチ(1910-1982)が残した作品はそれほど多くはない。だが、二段組みで四百頁を超える本書によって、重層的な歴史を有するボスニアの記念碑的な作品を残したことについて異論はないだろう。

訳者の三谷惠子氏は、同書の解説を次の文章で締めくくっている。

二〇一二年秋、あのボスニアを襲った戦争の悲劇から十五年以上を経たサラエヴォの街は、一見したところ平穏な、やや投げやりで怠惰な、けれど人なつっこい昔のサラエヴォに戻っているかのように見えた。『修道師』の舞台は必ずしもサラエヴォではないが、アフメド・ヌルディンが街を歩き回る姿をメシャがどのように創造したのか、そしてこの町に行き、最後はこの町を離れてなおボスニアを思った作家の境地がどのようなものだったのか、モスクの光塔を見上げながらひととき、思いを馳せた。

氏がいくつもの形容詞を重ね合わせて街を描写したように、本書の世界もまた両義的かつ重層的な幾多の言葉から成り立っている。

* 『図書新聞』(No.3126 ・ 2013年09月14日)に掲載された文章に加筆を行なった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?