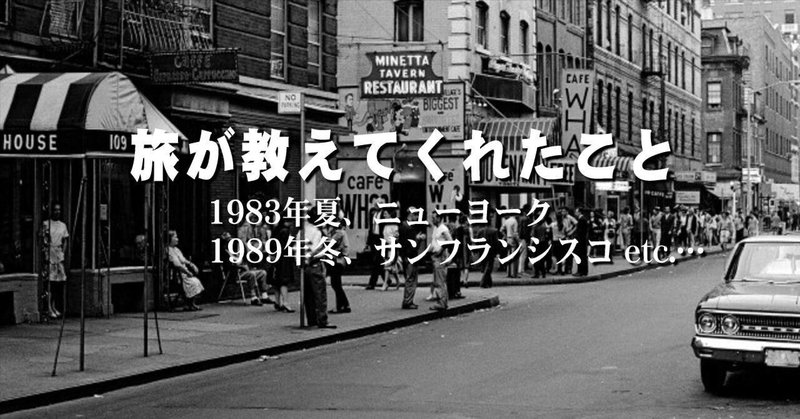

旅が教えてくれたこと (2) 1983年夏、ニューヨーク

■その1

1983年6月、27歳の僕は夜のジョン・F・ケネディ国際空港に降り立った。自身3度目のニューヨークで、長期滞在が目的である。

アンカレッジ経由の大韓航空機が到着するのは、夜も遅い時間だ。当時はまだ、格安航空券なるものが簡単に手に入った時代ではなく、それでも大韓航空便なら往復15万円程度でニューヨークまでの1年間のオープンチケットが購入できた。

夜の空港内は薄暗く、閑散としていた。まずは成田から約2時間で韓国ソウルの金浦空港、そこで2時間以上待ち合わせ、8時間飛んだアンカレッジでまた5時間も待ち合わせ、さらに7時間飛んでJFKに着くまで合計24時間以上の長い道のりに疲れ果ててはいたが、何となく高揚した気分でイミグレのカウンターに向かった。当時のアメリカは、観光ビザで滞在できるのは最長6ヶ月。6ヶ月内にカナダかメキシコに一度出国して、再入国でさらに3ヶ月の延長をもらう…といった漠然とした予定を立てていた。でも、イミグレの担当官次第で最初の滞在期間が3ヶ月に短縮されることもあるので、ちょっと緊張してやり取りしたことを覚えている。無事パスポートに6ヶ月の滞在許可のスタンプを押してもらって、ターミナルの1階へ降り、薄暗いタクシー乗り場に向かった。ターミナルの外へ出ると、久しぶりにニューヨークの夜の空気と匂いに包まれた。何とも言えない開放感を感じた。

ささやかな貯金とささやかな仕事での収入が頼りの、安宿での長期滞在を目的とした旅だったが、まだ宿を決めてなく、初日の夜から2泊分だけは日本からホテルを予約していた。7番街のペン・ステーション(Penn Station:ペンシルバニア駅)の真向かいにある、ニューヨーク・スタットラー(New York Statler)だ。

もともとのホテル・スタットラー(Hotel Statler)がヒルトンに買い取られてスタットラー・ヒルトン(Statler Hilton)になり、そのヒルトンが手放した1983年当時はニューヨーク・スタットラー(New York Statler)の名で営業していた。さらに1984年にペンタホテルチェーンに買収されてニューヨーク・ペンタ(New York Penta)になり、現在は確かホテル・ペンシルバニア(Hotel Pennsylvania)という名になっている。当時はタクシーに乗って「スタットラー」と言えば、運転手なら誰でも知っているホテルだった。安ホテルとまではいかないが、当時で安い部屋なら1泊80ドルぐらいの中級ホテルである。チェックインして、とりあえず5階の部屋に落ち着き、窓の下に見える深夜の7番街と33 St.の交差点をぼんやり眺めていた。

翌日の朝、7番街を歩いて渡ってペン・ステーションに入り、構内にたくさんあるデリの1つでコーヒーとドーナツを買って部屋に戻り、簡単に朝食を済ませる。そして、長期滞在するための安宿探しに出かけた。

80年代の半ば頃までは、マンハッタンの中心部にマンスリー・レートで泊まれる安ホテルや安アパートがいくらでもあった。そんな中で探し当てたのは、レキシントン街(Lexington Ave)の23丁目にあるジョージ・ワシントン・ホテル(George Washington Hotel)だ。地下鉄の駅前で、2ブロックほど南へ歩くとグラマシー公園(Gramercy Park)がある、とてもよいロケーションのホテルだった。ただ、今でこそグラマシー(Gramercy)と言えばマンハッタンの中でも1、2を争うおしゃれなエリアだが、当時は周囲に何もないところで、近所に数件のデリやグロッサリーがあるだけのちょっと寂しいエリアである。

ところでこのジョージ・ワシントン・ホテルは今でも同じ場所にあるが、1928年開業の古いホテルで戦前には英国の著名な詩人W.H.Audenなども滞在していたという由緒あるホテルだ。当時既に建物は古く、ホテルというよりも長期滞在者用のアパートメントになっていて、マンスリーで200~300ドル程度で狭い部屋を借りられた。ちなみに現在のジョージ・ワシントン・ホテルは、近辺の大学や専門学校の合同学生寮にもなっており、一般の人でもマンスリー700~1000ドル程度で部屋を借りることができるはずだ。

こんな風にして、僕の1983年夏から始まるニューヨーク生活が始まった。

この前年に起こしたバイクの事故で長期入院したことをきっかけに、僕は勤めていた会社を辞めてフリーライターを始めた。フリーライターなどというとカッコいいけど、就職情報誌の特集記事や総合ビジネス誌の埋め草記事など細々とした仕事しかなく、実態はOLをやっていた彼女に食わせてもらっていたも同様だった。そんな僕は、先のことを考えずに、現地から原稿を送る約束の若干の仕事を受注してニューヨークに飛んだ。先がわからない時期で、何か人生をリセットしたかった。

その時期に、なぜ「ニューヨーク」だったのか。

まずは、僕は高校時代からニューヨークという街にずっと憧れてきた。いちばん大きかったのが、高校2年の時に映画「真夜中のカーボーイ」を見たことだ。この映画が、ぼくにどれだけ大きな影響を与えたかは、「真夜中のカーボーイ ~いつか見たアメリカの光景」に書いた通りだ。

そしてもうひとつ理由がある。その頃の僕にとってのニューヨークとは、老舗のジャズクラブでもなく、ブロードウェイのミュージカルでもなく、アンディ・ウォーホルなどのアートでもなく、有名美術館巡りでもなかった。実は、「ビートニク」こそが、当時の僕がニューヨークの街とカルチャーにこだわった大きな理由だ。

50年代後半から始まるビートニクというムーブメントは、60年代のカウンターカルチャー、ヒッピー文化などと結び付けて思い起こす。アレン・ギンズバーグ、ジャック・ケルアック、ウィリアム・S・バロウズらの活動は、その後のアメリカ、いや世界の文化に途方もなく大きな影響を与えた。そして、ポスト団塊世代の僕自身も大きな影響を受けた。芸術ならアンディ・ウォーホル、バスキア、メープルソープなど、音楽ならジェファーソン・エアプレイン、ドアーズ、ジャニス・ジョプリン、ジミ・ヘンドリックス、グレイトフル・デッド、パティ・スミス、ボブ・ディラン、ザ・バンド…など、60年代から70年代にかけての前衛的な美術も音楽も、その全てが多かれ少なかれビートニクの影響を受けていたように思う。そして、それらの音楽が、70年安保、学生運動の高揚期が終わった時代に、なんらかの「反抗」や「抵抗」、「新しい価値」といったものを想起させ、まだ若かった高校生の僕を魅了した。ビートニクへの傾倒、ケルアックの「路上(On the Road)」の愛読者だった僕は、ニューヨークに憧れた。

仕事を辞めてライター業を始めた当時の僕がニューヨークで何をやっていたのかというと、ある月刊誌から「観光ブームに沸くニューヨークの裏側」「ニューヨークの最新カルチャーの紹介」みたいなテーマで1年分の連載コラムの枠をもらったので、ネタを求めてカメラ片手に毎日街を歩き回っていたわけだ。当時取材に使っていたカメラは、PENTAXのマニュアル機「MX」に、50㎜ F1.4と135㎜ F3.5のレンズ、35~70㎜のズームレンズのセットがメイン、あとはポケットに入るオリンパス「XA」と現地で購入したキヤノネットを使った。MXではリバーサルと白黒を使い分け、コンパクトにはトライXを入れて白黒専用にして使っていた。

当時ネタ探しによく歩いていたのは、ウェストビレッジ、イーストビレッジ、バワリー、そしてロワー・マンハッタン一帯で、加えてダウンタウン全体が僕のネタ探しのテリトリーだった。当時は、70年代後半の著名なサブカルチャー雑誌「ソーホー・ウイークリー・ニューズ(SoHo Weekly News)」が前年に廃刊された直後で、やはり主な情報源は「ヴィレッジ・ボイス(Village Voice)」だった。ヴィレッジ・ボイスやニューヨーク・タイムスの日曜版でクラブの開店やイベント開催、オフ・オフ・ブロードウェイの開幕の情報などを得ると、取材なんて大げさなことではないけど、ノコノコと出かけて行っては写真を撮ったり話を聴いたりしていたわけだ。そういえば、ロッキー・ホラーショーは、この頃はまだオフ・ブロードウェイだった。

いつも地下鉄を利用して歩き回った。その頃の地下鉄のトークンは50セントで、トークンを入れずにゲートを飛び越えていく若者をよく見かけた。むろん、当時はメトロカードなんてものは無かった。地下鉄の構内では、たいてい下手なミュージシャンが演奏していたけど、これは今でも変わらない光景だ。当時の地下鉄の車両は、中も外も落書きだらけだった。駅構内もまた落書きだらけだった。

1983年のニューヨークの街がどんな雰囲気だったかと言えば、現在のニューヨークとはかなり違う。ニューヨークは1979年に始まった「I Love New York」キャンペーンで、本格的に観光地として売り出し始めた。レーガン政権になって、街の浄化が加速し始めていた。でも、1983年当時のニューヨークは、まだ混沌と反抗の時代だった60年代、70年代の残滓を持っている街だった。マンハッタンの中心部と言えども、各所に殺伐としたエリア、猥雑な街が残っていた。

1983年当時、既にグリニッジ・ヴィレッジ(Greenwich Village)一帯は観光地になっていた。ギャラリーが並ぶソーホー(SoHo)の地価も上がる一方だった。でも、現在はトライベッカ(Tribeca)と呼ばれるおしゃれな地域になっているCanalの南側はただ閑散とした倉庫街だったし、チャイナタウンは現在の3分の1程度の規模で、ヤク中とアル中がたむろするバワリー(Bowery)はむろん、今はおしゃれな街となったイースト・ビレッジの東端部やその南に広がるロワー・イーストサイドなどは、怖くて夜は歩けたものではなかった。ただ、このあたりには、先端的なクラブやギャラリーが続々とオープンし始めていたので、怖いのを我慢してよく出かけたものだ。それにしても最悪だったのがアルファベット・アベニュー界隈で、深夜にはどこからともなく銃声がよく聞こえてきたものだ。街角には「売血屋」があちこちにあった。エイズという病気がまだ大きな話題になっていなかった頃だ。ともかく、バワリーより東側は夜歩くことがはばかられるようなエリアだった。ロワー・マンハッタンの西側も同じような殺伐とした雰囲気だった。ウェスト・ビレッジは賑わっていたけど、ハドソン川に近いエリアはずっとアッパーの方まで危険で閑散としたエリアが多かった。最近になってハドソン川沿いのおしゃれなエリアとなったミート・パッキング・ディストリクト(Meat Packing District)なんて、ただ治安の悪いだけのエリアだった。用もないのに9番街よりも西側を歩く人はあまりいない時代だった。

最近はギャラリーなどが増えておしゃれな街となったチェルシー(Chelsea)も当時は閑散としており、リトルイタリーの北にあたるノリータ(Nolita)あたりも寂れたエリアでお店は少なかった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?