自分の手から日常が離れたとき

【はじめに】ローカルをテーマに取材を始めた私が2018年に出会ったのが、奥多摩を楽しむチーム・Ogouchi Banban Company(OBC)です。すぐにOBCの取材を始めて記事を書き、その後も交流が続いています。

このnoteは、滋賀暮らしを経て現在は沖縄にいる私から、OBCのパフォーマー「かんせんせい」に宛てた公開書簡です。かんせんせいは奥多摩で保育園の先生をしながら、OBCの代表「酒井さん」と一緒に音楽や動画をつくって子どもたちと踊り、奥多摩を発信しています。

かんせんせいへ

ごぶさたしています。こうやってお手紙を書くのは、すごく久しぶりになってしまいました。

前回かんせんせいにお手紙をもらったのは、2020年の1月です。コロナの話が出てきそうなタイトルですが、コロナ禍なんて言葉もなかった頃ですね。

それからもう2年近く。間が空いてしまったのですが、お手紙を読み直したら今の自分にとって大切な言葉があったので、今日はその話を書きます。

日常の「もろさ」を受け入れた先に

かんせんせいからの前回のお手紙には、こんな言葉が書かれていました。

日常だと思っていたものが案外もろいものなんだなーということに気付かされました。

この言葉の後に、かんせんせいが酒井さんと連絡を取り合って雪遊びをしたり、夜に学校で集まって音楽をつくったりしているOBCの「日常」が出てきて、すごくいいなと思ったんです。

決して気張っていないけれど、「一緒に楽しいことしようよ!」って自分から声をかけてみること。そして思いっきり遊ぶこと、写真を撮ること、音楽をつくること。

「案外もろいもの」である日常を続けるために、自分で行動すること。

そういう行動が、自分たちの日常をもっと楽しくする。そして、奥多摩での子どもたちの日常につながっていく。

OBCが続けてきたことって、そういうことなんだろうなと思いました。

日常は脆いかもだけど、それまで継続してきたことによって、また日常を取り戻しやすくなることってあるのかもね

かんせんせいが書いていたように、これまで続けてきたことを土台にしながら、新たな日常を続けていく。この繰り返しがそのままOBCの強度になっているんだろうな、と思いました。

OBCの新曲MVがついに完成!!

— OgouchiBanbanCompany (@ogouchibanban) November 4, 2021

かん先生のヘンテコ奥多摩いなか暮らしの様子を子ども達に届けるための映像作品集

「いなかでバンバン」

シリーズ10作品目の完成を記念して制作することになりました

「いなか」に携わる全ての人へ•••

本編はこちらからhttps://t.co/F8GlXbBQH8 pic.twitter.com/V160j1L1xQ

かんせんせいと酒井さんが登場した『鶴瓶の家族に乾杯』では、そんな奥多摩の日常を垣間見た気がしました。

知っているお顔が次々に登場してわくわくしていたら、かんせんせい一家と酒井さん一家がじっくり取り上げられて、思わず5回くらい見返しました。

きっと、テレビの中でもおふたりがおふたりのままに映されているように見えたからだと思います。

水泳選手の北島康介さんが、酒井さんの集落を歩きながら「なんでここに住んでいるんだろう」とつぶやく姿が数年前の自分と重なって、そしてその問いに対して酒井さんは変わらず「たまには残ったほうがいいかなって」と肩肘張らずに話していたこととか。

かんせんせい親子が、「奥多摩のはじっこで生きること」について話していた場面も印象に残っています。

かんせんせいのお母さん「(ここにいることを)頑張っているっていうか、普通に生活している」

かんせんせい「(両親は)頑張っているところを見せない、普通のこととしてやっている。僕も特別頑張ってここに住んでいるわけじゃなくて、いるのが当たり前」

私の受け止め方でしかないのですが、おふたりにお話を聞いた3年前から貫かれている「OBCらしさ」を感じて、グッときました。

テレビが入ろうとも日常が揺らいでいないように見えるのは、日常がもろいことを受け入れて、それでもずっとこの土地で日常を続けてきたがゆえの強度があるからなんじゃないかなと思うのです。

「よそもの」は日常に入っていいのか

11月に滋賀に帰ったときも、日常の強度を実感しました。

滋賀でいつも季節の変化をこまやかに教えてくれるのは、田んぼの存在です。

田んぼを耕す赤いトラクターが入ったら春の訪れで、田植えが始まると暑くなって、あっという間に田んぼが緑で埋め尽くされて、すぐに黄金色に変化していく。お米が収穫されたら、お米を使ったお酒づくりも始まります。

これって、もちろん自然の力に拠るところも大きいのですが、田んぼに誰かの手が入っているからこそ季節の変化を教えてくれるんですよね。

だから滋賀にいた頃、田んぼを見るたびに「日常って、誰かが意思を持って続けているんだな」と感じていました。

▲ 琵琶湖の東側でも西側でも電車の窓からずっと田んぼを見られるので、滋賀で電車に乗っているのも好きな時間です。

私は半年ぶりに滋賀に帰ったとき、最初はなんだか申し訳なさのような、小さな居心地の悪さのようなものを抱えていたように思います。

滋賀という土地に根を張って、生きている人たちがいる。その人たちが、どんな天気でもどんな体調でも、毎日努めて日常を刻んでいる。

ここにある日常とは、その人たちのものだと。

これは私の場合、どの土地に行っても少なからず感じている後ろめたさかもしれません。その土地におじゃまして、おすそわけしてもらっている日常は、自分が刻んできた日常じゃない。その土地の日常は、自分が気軽に入っていいものじゃないと。

特に滋賀では、どういう人たちがどういう意思で日常を刻んでいるのかを見てきたから、なおさら強く「不在だった自分が入っていい日常ではない」と思ったのかもしれません。

滋賀を出た自分は、滋賀での日常に外から介入する「非日常」の存在であり、もうここの日常には戻れないのだと。

でも滋賀に帰ったら、みんなすっごく当たり前に、私がいることを受け入れてくれたのです。

街を歩く私を見つけてくれて「おかえり!」「おお、帰ってきてたん」と声をかけてくれました。特別扱いしないでくれて、「今も滋賀に住んでいるみたいやな」と言ってくれました。

私が滋賀の日常に参加していないことなんて、大きなことじゃなかった。

ただ私がそこにいるからという理由で、日常に招き入れてもらえたのです。

私は非日常の存在なのではなく、私の来訪をも包み込むのが、滋賀の日常が持つ懐の大きさなのだと知りました。

日常に戻らせてもらえたおかげで、人生で初めて「『帰ってくる』ってこういうことなんだ」と思いました。

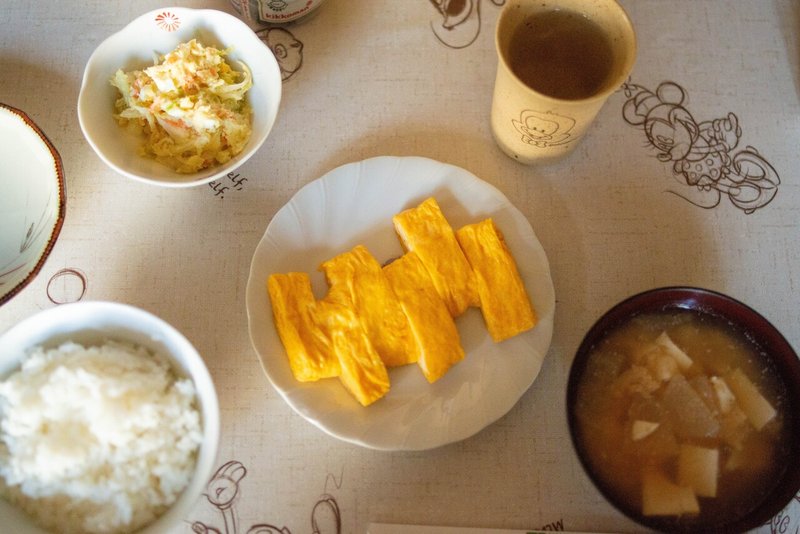

▲ 泊まらせてもらった友だちの実家で、お母さんがつくってくれた朝ごはん

日常に立ち返るために必要だったもの

滋賀に帰ったとき、初めて足を運んだ場所があります。

私が滋賀に移り住む直前、滋賀は大きな台風の被害に遭いました。特に琵琶湖沿いは風を遮るものがなく、琵琶湖の北部では料亭「湖里庵(こりあん)」が全壊したそうです。

最近、湖里庵の建て直しが終わったニュースとともに、知り合いのカメラマンさんが書いたこんな記事を見かけました。

「前はほんまにここにいるだけで成り立つんやろか?と、ここの力を信じきれてなかったけど、びわ湖の美しい景色と魚があるから、本当に美味しいものを出し続けていたら、人を呼べると思うんです。

そのためには僕が“ここにいること”なんかなって気がしていて、あの台風のおかげでそれに気づけたと思うんです」

この言葉に惹かれた私は、初めて湖里庵に行ってみようと決めました。

▲ 湖里庵でお料理を用意してくれる左嵜(さざき)さん。

ひさしぶりにお会いした湖里庵の左嵜さんは、「こんなに美しい景色を自然から毎日もらっているのだから、一回の台風くらいでこの土地を離れるのは違う」と台風の翌晩には全壊を受け入れて、再建に向けて動き始めたと話してくれました。

街中の電柱が倒れ、お父さまがつくった大切な建物が全壊し、自分の家までも壊れそうな恐怖を味わった翌日に、再び刻み始めた日常。

その日常への復帰を支えてくれたのが、無条件に駆けつけてくれた「仲間」だったそうです。

滋賀の各地から集まってきたたくさんの仲間が「大丈夫?」と聞かずに、ただ「これ片付けたらええやんな」と一緒に身体を動かしてくれたからだと。

▲ 湖里庵から見える琵琶湖。本当に美しい光景でした。

左嵜さんの言葉を聞いて、日常の強度を支えるのは、自分の日常を「信じる」意志なのかもしれない、と思いました。

この土地で生きてきた積み重ねがあること。そして、日常を一緒に積み重ねる仲間がいること。

そのことを、最後は自分が信じるかどうか。

左嵜さんはきっと、両方とも信じたのだろうなと思いました。

▲ えびの左手前にあるのが、左嵜さんがつくった鮒寿し(ふなずし)。左嵜さんのお家は1784年からずっと鮒寿しをつくってきたそうです。

そのあと記事を書いたカメラマンさんとも再会できて、この記事に出てくる左嵜さんの言葉がすごく心に残ったとお伝えしたら、「仲間だから聞けた言葉なのかもしれないね」と話してくれました。

相手がいない場面でお互いに「仲間」と出てくる関係性もまた、相手を信じようとする意志から始まるのでしょうね。

信じていれば、例えいつもと違うことがおころうとも、かんせんせいが書いていたように「それまで継続してきたことによって、また日常を取り戻せる」。

滋賀のみんなは自分たちの日常を信じているから、何のためらいもなく、私を日常に引き入れてくれたんだな、と思いました。

私が想像していたよりもずっと、ここにある日常は強かったのかもしれません。

おかげで、私はここに帰ってもいいんだ、と心から思うことができました。いつ帰ってきても大丈夫なんだ、と思えました。

滋賀で刻まれてきた日常の強さとしなやかさに触れ、私はますます「日常の強度」に惹かれるようになりました。

もう一度、自分の日常を信じられるか

▲ 滋賀で通ってきた和ろうそく屋さんの工房の香りに包まれると、すごく「帰ってきた」と感じるようになりました。100年以上もこの土地で受け継がれてきた営みが今日も続いていることに、安心するんだと思います。

そんな「日常」の強さに包まれたおかげで、滋賀に帰ってから私が取り戻せたものがあります。

私は今年、自分が前面に出る言葉をあまり書いてきませんでした。

理由を挙げようと思えばそれらしいものは挙げられるのですが、結局は気づいたら、自分の表現ができなくなっていたのです。

▲ 自分の言葉として最後に書いたのは、滋賀について書いたコラムでした。意外に思われるかもしれませんが、ライターって誰かの言葉を届ける仕事のほうが多いので、インタビューや編集の仕事は変わらず続けています。

特に滋賀を離れてからしばらくして、SNSが怖く感じるようになりました。

「いってらっしゃい」「頑張ってね」と送り出してくれた、だいすきな滋賀の人たち。日常を共にしていないからこそ、SNSに書いてみんなに見せられるような、わかりやすい「実績」を出す必要がある、と思うようになったこと。でも、自分が思うように動けていなかったこと。

新しい土地では当然ながらまだ信頼がなくて、人間まるごとのお付き合いというよりも、まずはひとつの側面から知っていただく機会が多いこと。だからこそ、SNSの投稿だけで今後の関係性に影響が出るのかもしれないと不安に感じるようになったこと。

そして、沖縄という土地について語ることへのためらい。苗字や顔で「本土からやってきたナイチャー」というラベルが貼り付く土地で、どう振る舞っていいのかわからない難しさ。

他にも要素が重なった結果、関係性を左右してしまうかもしれないSNSが怖くなり、表現することも怖くなり、気づいたら自分の手から言葉が離れていました。

何かを書き始めても最後まで書ききれず、公開できず、noteには下書きばかりがたまっていきました。

それでも、滋賀のみんなには元気であることを伝えたいし、沖縄で新しいご縁につなげるためにも、何か発信しないといけない。

焦った私はむりやり言葉を絞り出すようになり、ますます言葉が遠ざかっていきました。

滋賀に帰ったとき、初めて友だちに森に連れて行ってもらいました。

秋の森には、たくさんの生き物の息遣いがありました。

生きることと死ぬことが隣にあって、種を超えて前の世代が次の世代に命を渡していました。土がやわらかくて、光が美しく差し込んでいて、冬になる手前の空気は澄んでいて、森に調和を生み出していました。そして人間も、そのなかに混ざっていました。

森って、いいものですね。こんなにもいいものなんだって、初めて知りました。

森でこもれ日に包まれながら、私が抱えていた「言葉を書けない理由」は、すごくちっぽけな世界の話だったんだな、と気づかされました。

だって森にはたくさんの生き物がいて、誰かの評価なんて存在しなくて、それでもこんなに素晴らしい世界が広がっているのだから。これが、森の日常なんだと。

こういう逃げ場を持っていたら、自分自身の日常が崩れそうになったときも、駆け込める気がしました。

自分の日常がもろいなら、もっと長く積み重ねられてきた日常を頼ればいいんだ、と思えました。

そして森に入れてもらったことで、無理に言葉にしなくてもいいのかもしれない、という気持ちがすとんと落ちてきたのです。

だって目の前に広がる森の美しさですら、言葉で表現しきれないのだから。

言葉になりきる前のこぼれ落ちそうな思い、語り尽くせない人生への向き合い方。

森を案内してくれた友だちの言葉を借りれば「言葉よりももっと根源的な気持ちの在り方」。

そういうものを、言葉にできなくてもいいんだ、と受け入れることができました。

自分の日常を歩めなくなる時期があっても、大丈夫。怖くなったら、森の日常に逃げ込んでもいい。誰かの日常を頼りに歩いてみてもいい。

そう信じることができて初めて、言葉が離れている時期があったっていいじゃないか、と思えました。

私にとって、自分の言葉を書くことは「日常」だった。

でも、自分の積み重ねを信頼できなくなり、自分を見ていてくれる人との関係性を信じていられなくなった瞬間に、日常はあっけなく壊れました。言葉は、私から離れていきました。

そんな私に、滋賀の日常は、自分のままでいられる時間をくれた。

SNSに書ける「実績」なんて誰も求めていなくて、というか何をしているのかも聞かれなくて、ただただそこにいることを抱きしめてくれました。

滋賀へのあふれそうな思い、帰ってきたかった気持ち、それでもまた出発する決意も含めて、自分のなかにある矛盾も言葉にならない感情も、ぜんぶ受け入れてもらえました。

そして森に行ってから、少しずつ自分の言葉が戻ってきた気がします。言葉が体内をめぐり、伝えたい気持ちがあふれてきました。

だいたいのことは言葉にならないし、言葉にならないところで日常は刻まれている。

言葉にならなくても、今日という日は素晴らしい。素晴らしかったという思い出は変わらない。それでいい。

だからこそ私は、言葉にしたい思いも肯定したい。伝えきれないからこそ、言葉で伝えられる「ほんの一部」も大切にしたい。

言葉で、伝えたい。

それが私の「日常」なのだと。

自分の日常を失おうと、言葉が書けなくなろうと関係なく、まるごと自分を受け入れてもらえたときに初めて、本当に伝えたい言葉がこみあがってくるのだと知りました。

そして、「ここに戻ってきていいんだ」と信じることができたから、自分の日常を歩き出せそうな予感がするのです。

▲ 丸一日かけて、新酒の完成をお知らせする杉玉をみんなでつくりました。茶色の杉玉は去年つくったものです(photo by Miwako)

ここからもう一度、言葉をにぎりしめながら、自分の日常を積み重ねていこうと思います。

時には自分でいられる場所に帰ったり、自分を見ていてくれる人たちを頼ったりしながら、少しずつ自分の日常も信頼できるようになりたいです。同時に、誰かの日常を大切に思える自分でありたいとも思います。

その一歩目として、こうしてひさしぶりに自分の言葉を最後まで書ききれたのは、かんせんせいのおかげだなと思いました。奥多摩の日常を信じられるから、揺らいでいる話もできる気がします。

また奥多摩にも、おじゃましに行きますね。

今までで一番長く、滋賀に帰っていました。会ってくれた72人のみなさんありがとうございました。私が何をしているかより、私が今ここにいることをまるごと抱きしめてくれた滋賀にまた帰るために、私も日常を歩いていこうと思います。滋賀への思いはもう言葉にならないね、だいすきです。#滋賀暮らし pic.twitter.com/b5uX2muFqY

— 菊池 百合子 (@kikuchi410) November 9, 2021

言葉をつむぐための時間をよいものにするために、もしくはすきなひとたちを応援するために使わせていただこうと思います!