「格を上げる」ということについての深堀り

「売れる」ということ以外に、もう1つ勉強になったことがあったので、記事にします。

それは「格の上げ方」についてです。「格」という言葉も「売れる」と同じ感じで、抽象的な言葉ですよね。

辞典で調べてみると、

1 組成された物事の本質をなすもの。「骨格・人格・性格・体格」

2 そのもののかもし出すすぐれた個性。「格調/品格・風格」

3 がちっとはめこまれた一定の枠。規則・基準・地位・等級など。「格外・格式・格別/家格・規格・厳格・資格・失格・昇格・正格・適格・同格・破格・別格・本格」

4 本質までつきつめる。いたす。「格物致知」

5 止める。固定する。「格納」

6 (「挌 (かく) 」と通用)取っくみ合う。うつ。「格技・格闘」

7 文法で、自立語の関係を表す語。「主格・賓格・目的格」

との記載があり、この記事で扱いたいのは、「2 そのもののかもし出すすぐれた個性。「格調/品格・風格」」が該当するかなと思います。

「かもしだす」ってめっちゃ不思議ですよね…笑

「どうやったらかもしだせるんかい!」っていう…笑

格の上げ方についての”原理”が動画内で説明されていましたので、個人的にまとめてみました☟

<参考動画>

・銀シャリ橋本がスターになる為の戦略【あちこちオードリー考察】☞https://www.youtube.com/watch?v=L7AMUc_z-LY&t=941s

・【芸人考察】なぜオリラジは芸人じゃないと言われるのか?《賞レースの幻想・後編》☞https://www.youtube.com/watch?v=aD0MMqhc-D4

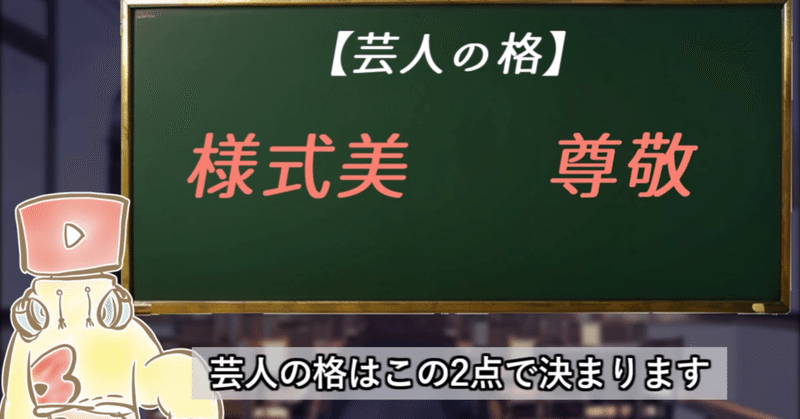

・格=様式美+尊敬

・様式美とは、「芸人たるものコレをするべきという価値観」

・芸人の業界には、漫才、ラジオ、コントなどのピラミッドがいくつもある。これら1つ1つが芸人の格を上げる「様式美の山」になる。

・コント☞ドリフの「全員集合」、ダウンタウンの「ごっつ」、ウッチャンナンチャンの「やるやら」

・漫才☞漫才ブーム

・ラジオ☞ビートたけし、とんねるず

・TVバラエティ☞ドリフの「全員集合」、萩本欽一の「欽ドン」、ひょうきん族

・大喜利☞松本人志の「一人ごっつ」

*各界の偉人に憧れて、「俺たちもあんな風にしたい!」と真似する後輩芸人が現れたり、彼らを目標にして新たに芸人になる若者が現れたりすることによって、段が増えて、トップに君臨する人の位置が高くなる(=格が高くなる)。

*ここで注意したいのは、芸人で初めてラジオをやったのがたけしさんなわけではないし、初めて大喜利をやったのが松本さんというわけではありません。しかし、「たけしさんのようにラジオをやりたいから芸人になった」、「松本さんの大喜利に憧れて芸人になった」という後輩たちが増えていくことで、芸人の様式美として確立し、その尊敬の対象であるたけしさんや松本さんの格が相対的に上がっていく。

・様式美は時代によって変化する

特に落語は、芸人のやるべき教義の代表格だった時代があるにもかかわらず、今では芸人のテリトリーというよりは、落語家という独立した業界の競技になっています。

~~~~~~~~~~~~~~~~

2000年代以降に出来た新しい様式美として「リアクション」、「単独ライブ」が挙げられる。リアクションの山の代表者はダチョウ俱楽部であり、出川哲郎である。しかし、彼らはダウンタウンやウッチャンナンチャンと同世代で、かなり古くから熱湯風呂いやドッキリは行っていました。にもかかわらず、いじられ役・やられ役としての見方しかしていなくて、「彼らみたいになりたい!」という憧れの対象には長らくなっていなかったでしょう。

その価値観を変えたのが、おそらく有吉弘行ではないでしょうか?自身が毒舌芸で再ブレイクしたタイミングで、「リアクションの殿堂(2009年)」というDVDを作り、方々で「自分の転機となった最高のDVDです」と伝えています。この頃から、彼らがただのやられ役ではなく、リアクション芸の達人だという認識が広がり始め、今では彼らをレジェンド、一つの山の頂点として、憧れる後輩芸人たちが続々と現れています。

僕はこの上島さんを一つの山の頂点にするという行動が、有吉さんの恩返しだと思うのですが、考え過ぎでしょうか?

・様式美についてのまとめ

・尊敬は「後輩が輝く環境を作る活動をし続ける」と高まる

東京進出まではダウンタウン二人の面白さを見せることに重きを置いていましたが、それ以降は、「ガキの使い」や「ごっつええ感じ」で後輩が活躍するポジションを番組内に作りました。自分達を引き立てる共演者として後輩を使うのではなく、番組の中で後輩の面白さを引き出すという活動をしたのです。

さらには、M-1ブームで漫才師に注目が集まっていたことへのカウンターとして、「すべらない話(2004年)」、「キングオブコント(2009年)」、「IPPONグランプリ(2009年)」を立ち上げて、漫才師以外の芸人も輝ける場所を作りました。

こうして、自分の影響力を後輩へのスポットライトに変えていき、後輩を活かす場を作ることで業界の尊敬を集め続けたわけです。

かつての徒弟制度のように直接弟子を育てること以上に、こういった活躍の場を作ることが有効なのは、孫世代・ひ孫世代ほど離れた後輩たちにも自ら自分の影響力でスポットライトを当てることが出来るからでしょう。

つまり、松本さんは番組ごとに適任の後輩を配置したり、賞レースを立ち上げて若手を発掘する形をとることで、自分の影響力・注目度をより多くの芸人に分配しているからこそ、尊敬され続けているのです。

~~~個人的意見~~~

・様式美のところで、「自分のフィールド」みたいな話が出たが、今の現状としては、「教育」という分野にいると思う。詳しくすると、

教育☞学校教育☞幼児教育(幼稚園)☞(ドイツの)森の幼稚園

って感じか…?

様式美の高さ的には、「森の幼稚園」という時点でかなりニッチになるから、かなり低いと思う。ただ、ドイツの方が森の幼稚園は盛んなので、ドイツだと少し高くなるかなと思う。

・「後輩が尊敬して真似をするか」という点に関してはどうなんでしょうね…笑

まず森の幼稚園自体の認知度が低いので、「真似する」という段階に達してない気がしますね。

個人的には高校生や大学生に対して、森の幼稚園のことを伝えたいですね。そうすることで、もし興味を持った人がいれば、自分に合った進路を選択することが出来ると思うので。

・一応、日本には「ジャパンアウトドアリーダーズアワード」っていうのがあって、自然体験活動の発展に貢献した人を毎年表彰してるんですよね☟

ただこれは、「売れる」の記事で書いたように、”賞レース”なので、業界内で売れるだけであって、大衆(マス)には届かないんですよね…

この記事を読んで、この賞レースの存在を知った方がほとんどなのではないでしょうか…?

・「売れる」の記事で思い出したのが『武井壮のオトナの育て方』☟

武井壮自身が10種競技で日本一になっても、価値を生めなかったという話はまさに「売れる」ことの大変さを物語っていると思う☟

武井壮はテレビに出ることによって売れた人物なので、この記事でいうところの「A:マスメディアに出る」というやり方を使って、マスに売れたということになる。

・この武井壮の動画で一番良いなと思ったのは、最後の部分☟

夢の内容は人それぞれだと思いますけど、それに向かって努力してる姿から、学べることはたくさんあると思うし、それを子どもに見せるのは、子どもにとっては最高の教材だと思う。

自分はやっぱり、「ドイツで森の幼稚園の先生として働く」という夢を叶えた状態で、子ども達と向き合いたいなと思っている。で、「自分は夢を叶えてここにいるんだ!」ということを自慢したい…笑

今のBFDの状態は、「夢を叶える為のプロセスの途中」という意識なので、この姿を見せることも子ども達にとっては有意義なものになるんじゃないかなって思ってる。

Ausbildungを終えるまでは自分のことに集中して、森の幼稚園の先生として働き始めたら、色んなメディアに露出して、森の幼稚園をマスに広めることに貢献出来たら良いなと思う。こんな感じで☟

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?