櫻井孝宏先生『47歳、まだまだボウヤ』読書感想文

うったての話をすると、ほとんどの人は不思議な顔をする。

大抵の人は、何かの聞き間違いだろうか、という顔をする。

訴えとか、腕立て、とか。

そうではなくて、うったて。

それはどんなものかと聞かれると、ちょっと困る。

まるで耳たぶについての説明を求められているみたいで。

だって、普段は考えたりしないだろ、耳たぶのことなんて。

そもそも耳たぶの存在意義って何だ?

実はこれがあるおかげで人はバランスを崩すことなく二足歩行できているとか。

たぶん違う。

そんなことより、うったてだ。

うったてを知らない人におたずねしたい。

あんたたちは、うったてを知らずにどうやって文字を書いている?

うったてを知らないくせに筆記できるなんて、詠唱しないで呪文をとなえられる異世界人のようだ。

うらやましいというより、少しこわい。

とはいえ僕は気のすむまで、うったてについて語りたいわけじゃない。

うったてについてはこれでおわり。

深く知りたい人は『うったて』←ここを範囲指定して持ってる端末で検索してほしい。

僕がこれから語りたいことは一つだけ。

つまり、一人の殺し屋についての話だ。

†

話の導入にうったてを持ってきたのは、我ながら悪くないと思う。

きっと僕たちは自分で思っているほど知識を持ちあわせてはいない。

例えば僕は聞き屋をやっているけれど、人によっては、うったてのときよりも首をかしげられる。

なんだそれは? という顔をされる。

別にポルポルミンと言ったわけじゃない。

聞き屋だ。

意味のわかる言葉だし、戦国時代からつづく由緒あるお仕事だ。

聞き屋は聞き屋ですよ、人の話を聞くことを生業としています、と親切に教えても、そんなバカげた仕事があるわけないと一蹴されてしまう。

なるほど。ところでパン屋ってご存知ですか? パンとお金を交換する、これも実在する職業なんですけど、とたずねてみると、当然知っているバカにするなと怒られてしまう。

パン屋は信じられるのに、聞き屋を信じることができないその感覚が全くわからないのだけれども、そういった意見の衝突を避けるべく、多くの聞き屋たちは生存戦略として、カウンセラー、ホスト、自己啓発セミナーの創始者などに看板を変え、成功をおさめたり、失敗して首をくくってきた。

それらは聞き屋の理念を捨てた、別の何かでしかないのだけれど、世間のうけはどちらかといえば良好だった。

イメージの勝利。

普通に飲食店から出前を頼めば手堅く安全なのに、たびたび問題を起こしているウーバーイーツのほうが選ばれるようなものなのか。

僕のこの考え方だって、しっかり偏っている。この前、激辛アツアツ担々麺を届けてくれたウーバーのお兄さんはとても感じのいい人だったし、担々麺もしっかり激辛でアツアツだった。

自分が古い側の人間だという認識はある。

それでもこの仕事をやめないのは、執着というより愛着のせいだろう。

新しいものや変化への恐怖心も多少あるのかもしれない。

そんなご時世で、わざわざ古いものを選ぶのは、同じく古い側の人。

待ち合わせ場所の和風喫茶店に彼はいた。

面白いくらいスーツ姿が似合っていない。

齢90歳のその人は、その筋では伝説的と称される、殺し屋だ。

†

「はじめまして」

言いながらテーブルを挟んだ向かいの椅子に座る。

「ああ」

と殺し屋さんは軽くうなずく。

「おともだちコースをご希望でしたね」僕は事前に記入してもらっていた、アンケート用紙の内容を思い浮かべる。「たしか、何か相談があるそうで」

「聞いてもらいたいことがあるんだ」神妙な面持ちの殺し屋さん。

「なんでしょう」

「実は俺、声優になりたいんだ」

「声優というと……アニメや外国の映画に声を入れている人のことですよね?」

おもいっきり知識の範疇にない話題からの開幕となった。

この仕事でよくされる勘違いが、森羅万象、数多の知識を持ちあわせているのだろうという期待を持たれていることだ。

あらゆる話題に即座に対応、そんな先入観。

もちろんそういう人もいるにはいる。ただ、僕はそうじゃない。

専門的な話は専門家にたずねるかWikipediaで検索してほしい。

僕は聞くのが仕事だ。

「お前さん、アニメはよく見るのか?」

「見ませんね」

「どうして?」

「あれはガキの見るものでしょう」

「お前さん、いくつだ?」

「16です」

「ガキじゃねえか、見ろよアニメ」

今さらながら僕と目の前にいる殺し屋さんの年齢差は74歳あることを理解する。

「だったらテレビのゲームなんかはやらないのか?」

「やりませんね」

「どうして?」

「あれはバカのやるものでしょう」

「お前さん、他人をおもいやる気持ちで世界はよくなると思うか?」

「思いますよ」

「バカじゃねえか。やれよゲーム」

まぎれもなくこちらの殺し屋さんは高齢者なわけだけど、なんとも不思議な違和感を覚えてしまう。

若者が老人の皮を被っているかのような、その内面に過剰な生命力がみなぎっているように感じる。

実は僕と同い年だと言われても、ああ、やっぱりそうでしたかと、すんなり受け入れられると思う。

「……妙な気分だな」

「といいますと?」

「どうやって切り出すか悩んでたんだが、お前さんを前にした途端、言いたいことがべらべら口から出ちまってよ。秘訣でもあるのか?」

「プロですから。実は一子相伝の喋りたくなるオーラを体から放っているんです」

もちろん冗談。これはれっきとした、ただの技術。

相手に対する体の向き、身振り、視線、沈黙、口調などを調整することで、対象を無意識に喋りたくさせることは可能だ。

『聞く』は『言う』と対であり、聞くプロとは、喋らせるプロでもある。

うちみたいな弱小が意外と不自由なくやっていけているのは、警察のお世話になっているおかげもある。

これは比喩的な表現ではなく、そのままの意味で。

警察はお得意さんなのだ。

「俺は昔から誰かと話すのが苦手でな、うらやましいよ」

「すぐに使える簡単なコツでよければ、ここで伝授することもできますよ?」

「企業秘密じゃないのか?」

「有名な料理人はおいしい料理の作り方の本をたくさん出してますけど、それが原因で廃業したという話は聞いたことがありませんね」

僕がそう言うと、殺し屋さんは小さく笑った。

やはり、妙な若々しさを感じる。

試しにテーブルの上のコップの水をあのしわしわの顔にかけたら、子供の肌みたいに弾くんじゃないだろうか。

「ところで声優になりたいということは、何か演じたいキャラクターでもいるということですか?」

「勘がいいな。そうなんだよ」

そう言って、殺し屋さんは隣の椅子に置いていた革製の鞄から一枚の紙を取り出し、テーブルに置いた。

カラーのイラスト。

アニメのキャラクターが描かれている。

「俺はよお、こいつの声になってみたいんだ」

「このキャラクターはなんていうんですか?」

「プリティーシャイニーサンデーフロンティアだ」

「は?」

「プリティーシャイニーサンデーフロンティアだ」

ピンクの髪にエメラルドグリーンの瞳をした小学三年生くらいの女の子がこんな色のお菓子があっても絶対に口に入れてはいけませんと親から警告されそうなカラフル模様のドレスをまとい、質屋に持っていけば高値で取り引きできそうな、きらびやかなステッキを手にしている。

イラストの下部に『マジカル少女プリティーシャイニーサンデーフロンティア』と丸みのあるフォントでタイトルらしきものも確認できる。

可愛い輝く日曜日の最前線、という解釈でよろしいだろうか。

「俺はこいつの声になりたいんだよ」

目の前の男性(90歳。職業、殺し屋)は家庭菜園でもはじめようと思うんだよくらいの感覚で、そのようなことを口にした。

僕はテーブルの上の少女と殺し屋さんを見比べる。

自分はアニメは見ないとはいっても、無知なわけではない。

このいかにも幼い女の子の憧れを凝縮して煮詰めて蛍光ペンで塗りたくったようなキャラクターには、見た目同様に甘くて可愛らしい少女の声が発せられるのが妥当だろう。

「私、マジカル少女プリティーシャイニーサンデーフロンティア! 街を平和を今日も守るの!」

そうそう、ちょうどこんな感じの声。

声のする方、つまり目の前を見ると、殺し屋さんがタブレットをこちらに向けている。

画面の中ではプリティーシャイニーサンデーフロンティア嬢がアニメーションしながら、そんな口上を述べている。

これが実際に放送されているプリティーシャイニーサンデーフロンティアの声なのか。なるほど、可愛らしい。

そして殺し屋さんは、このキャラの声になりたいのだという。どうして?

いくら雰囲気が若々しいとはいっても、見た目も声も完全におじいちゃんなのに。

だけど、そこで思い出したことがある。

いつだったかネットの番組で、国民的アニメ作品で幼稚園児キャラの声を演じている声優はもうすぐ80歳を迎えると紹介されていた。

それを見て、それなりに驚いた記憶がある。

この殺し屋さんもそうなのか?

孫くらいの女の子の声を出せてしまうというのだろうか?

僕がそんな期待のまなざしを向けると、殺し屋さんは、まかせておけと不敵に笑い、口を開く。

「私、マジカル少女プリティーシャイニーサンデーフロンティア! 街を平和を今日も守るの!」

「全然ダメじゃないですか!」

見事な棒読みである。

少しは声を高くするだとか、そういう工夫すらない。

そもそも、高齢者が口にしていいセリフではない。

「どうだったよ、今の俺の演技は」

「まあ、インパクトはありましたね」

「俺がこの子の声になったら、世間は驚くと思わねえか?」

「驚くでしょうね。マクドナルドが明日からどら焼き専門店になりますって宣言した場合と同じくらいの衝撃が走ると思います」

「だろうな」

殺し屋さんは、そこはかとなく誇らしげだ。

ほめられている、と思われているのだろうか。

「いくつか質問をしても?」

「おう、なんでもこい」

「どうして、このキャラクターの声になりたいんですか? どうやら担当の声優さんは既にいらっしゃるようですが」

「お前さんは、ほれた女に好きな相手がいたら、そそくさとあきらめちまうのか?」

「わかりません」

「だろ? わからないだろ? つまり、俺だってあのお嬢ちゃんの声になれるかもしれないだろう?」

困ったな。完全な詭弁なのに、あちらのペースに巻き込まれてしまった。

「どうしてこのキャラクターの声なんですか? 勢いでお孫さんと変な約束でもしたとか?」

実はパパはスーパーヒーローと友達なんだよという親のジョークをまにうけた子供が学校で自慢したことで負の連鎖がはじまり、最終的に街のプールが生クリームまみれになったという海外のニュースを思い出す。

この件もそういうやつなのだろうか。おじいちゃんはあのプリティーシャイニーサンデーフロンティアとおともだちだから、頼めば声を出させてもらえるんだよとかなんとか言って引くに引けなくなったとか……どういう会話を交わしていれば、そんな流れになるのかはわからないけれど。

「そんなんじゃねえよ。俺に孫はいないしな。俺がこいつの声になりたいのは、こいつが俺にとって、ちょうどいいからだ」

「ちょうどいい、ですか」

何が? どのあたりが?

「俺だって別にボケてるわけじゃない。俺の声とこのお嬢ちゃんの声が不釣りあいなのは声を聞かなくてもわかるだろ」

「はい」

「だから、ちょうどいいんだよ」

どうしよう。

相手の言ってることは全てわかるのに、何もかもわからない。

しかも、声に迷いが一切ない。つまり、僕が殺し屋さんの言葉の真意にたどり着けていないのだ。

何か、突破口を見つけなければ。

「例えば、この子の声になるために、何か練習のようなことは?」

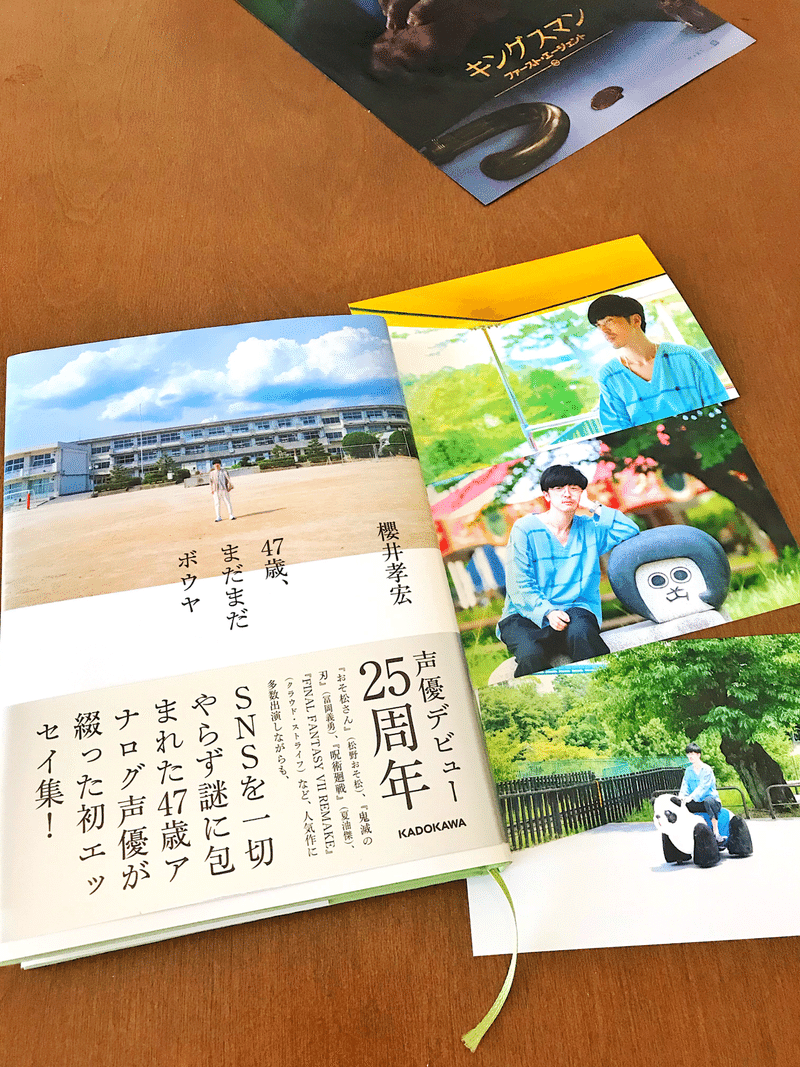

「ちょうど昨日、これを買って読んでるところだ」

殺し屋さんは鞄から一冊の本を出す。

『47歳、まだまだボウヤ 櫻井孝宏』

なんだろう、この本。

卒寿からはじめる楽しい声優レッスン、みたいな教材でも出してくるのかと思いきや、47歳の自称ボウヤの本だった。

47歳はボウヤなのか。90歳から見ればそうかもしれないけど、高齢者に向けて書かれたものとも思えない。

「本屋にいって、一番いい声優の本をくれっていったら、これをすすめられたんだ」

「ちょっといいですか?」

その本を手にとって、ぱらぱらめくってみる。

なるほど。教材ではなく、有名な声優のエッセイか。

こちらの櫻井孝宏氏は、おそ松さん、鬼滅の刃、呪術廻戦など数々の人気作品で人気キャラを演じて、ファイナルファンタジーⅦではクラウド・ストライフの声を担当しているのだ。

すごいな! 全部知らない。

プリティーシャイニーサンデーフロンティアには出てないのか?

「ちょっと失礼します」

断りを入れて、スマートフォンで櫻井孝宏のWikipediaに飛び、出演作一覧を確認する。

なんだこいつTSUTAYAか?

底の見えない膨大な出演作品たち。

しかしどれだけスクロールしても、プリティーシャイニーサンデーフロンティアの名前が出てこない。

どうやら櫻井孝宏はプリティーシャイニーサンデーフロンティアには出演していないようだ。

ダメだな、櫻井孝宏は。全然ダメだ。

「これを読んで、何か得るものはありましたか?」

「ああ、気づいたよ。そういうことだよなって」

「──?」

「それによ、この櫻井って男は信用できる」

「どういうことろがです?」

「櫻井孝宏はなあ、レコードを5000枚も持ってるんだ」

「ほう」

知らなかった。信用とは所持しているレコードの枚数で決まるものだったのか。

5000枚も何に使うのだろう。

三匹の子ブタが迫りくるオオカミから身を守るためのシェルターを作るためとか。

「俺もレコード集めが趣味だけど、さすがに5000枚もないな」

「どれくらい持ってるんです?」

「4000枚ってとこだな」

そんなに変わらない気がする。

「お前さんはレコードを何枚持ってるんだ?」

「一枚も持ってません」

「ああ、お前さんくらいの年ごろだとレコードじゃなくてCDか」

「CDも持ってないです」

「音楽聞かないのか?」

「聞いてますよ、サブスクで。レコードもCDもさわったことないですけど、どんなものかは知ってます。再生装置をわたされても使えないですけど」

「再生装置って、大袈裟だな。現代っ子かよ」

「現代っ子ですよ」

ちらりと、殺し屋さんは左手首に巻いていた時計に目をやる。少し驚いた表情。

「もうこんな時間か」

「ここまでにされますか?」

「ああ、今日は夜から二件、仕事が入ってる。それから契約の更新も頼む」

「ありがとうございます」

僕は鞄から書類を取り出し、殺し屋さんにサインをもらって、写しをわたす。

それをクリアファイルに挟む殺し屋さん。

そのクリアファイルには目立つ太いフォントで「Say You!!!」とプリントされている。

僕がそこを見ていることに気づいたのか、殺し屋さんはこんなことを言う。

「いいだろ? 声優の通信講座ってやつを俺もはじめてみたんだが、特典でもらったんだよ」

「ああ、ちゃんとそういうのにも入ってるんですね」

どこか安心した。

いや安心していいのか?

幼い魔法使いの女の子を目指しているんだぞ、このおじいちゃんは。

「やっぱり声優は英語でもSay Youっていうんだな」

「いえ、それはたぶん声優とSay youをかけた駄洒落か何かだと思います」

声優って英語でどういうんだろう?

ボイスアクター?

そんなことを考えていると、殺し屋さんは真顔でこう言った。

「冗談だ。そこまでジジイじゃない」

こうして僕と殺し屋さんの初対面は幕を閉じた。

†

数日後。

待ち合わせの公園のベンチにて。

「あれ? もういらしてたんですか。早いですね」

約束の時間の10分前に到着したのに。

「俺は待つのが好きなんだ」

と殺し屋さんは言う。

言われてみれば前回の喫茶店も早めに着いたのに、彼はすでにそこにいた。

「そういえば見ましたよ、お仕事。ネットのアーカイブで、ですけど」

「どうだった?」

「お見事でした」

「ああ」

昨日、一人のハリウッド映画スターの肉体と魂が切り離された。

切り離したのは隣にいる彼。

国内最大の多目的ホールは満員で、アリーナ席は数百万円したときく。

少し待てばすぐに無料のアーカイブが公開されるというのに、リアルタイムのネット視聴チケットも飛ぶように売れたそうだ。

人生の最期ですら大勢の観客に見つめられているというのは、さすがハリウッドスターというべきか。

スターだからこそ、そういう最期でありたかったのか。

最近調べて知ったことだけど、殺し屋文化のある国というのは意外と少なく、例えばアメリカも数十年前までは存在したけれど、現在は政府も州法も、それを認めていない。

とはいえ死ぬ権利とやらはあるようで、殺し屋のいる国に死ににいくのはOKらしい。

この謎理論はアメリカ以外の海外の国々でもほぼ共通しており、我が国は殺されにいきたい国ナンバーワンなのだそうだ。

どうにもアニメの影響が強いらしい。

そんな海外からのお客さまの要望に応えるべく、人気アニメとコラボしたプランや、侍や忍者に暗殺されたふうを装って殺されるエンターテイメント性にあふれる舞台まで用意されている。

ちなみに、昨日の殺し屋さんは、まさにそのお侍様然とした姿であらわれ、一作品の出演料が6000万ドルのトップスターを一刀両断にしていた。

殺される側は事前に特殊な薬品を服用しているらしく、出血もなく、見事なカメラワークで中身が見えない配慮も完璧だった。

殺しも日々進化している。

もっとも、聞き屋と同じで殺し屋という言葉はほぼ絶滅しており、名乗る業者は少ない。

国内では終活立会人、海外ではエンディングコンシェルジュと呼ばれるのが一般的で、「殺し」も殺しではなく「昇天」という言葉が使われている。

昇天は海外でも「syo-ten」と呼ばれ、オタク、センパイ、モッタイナイ、に次ぐ世界の共通語となっている。

「ところで一ついいですか?」

「どうした?」

「あの方たちはお知り合いですか?」

僕の視線の先にはスーツ姿の屈強な男たち。

「あれは、俺のボディーガートみたいなもんだな」

「おだやかじゃないですね」

「昨日みたいに大物を殺すと、俺を殺人犯か何かと思って襲ってくるやつが出てくることもあるんだよ」

返り討ちにはできないんですか?

僕が疑問を口に出す前に、殺し屋さんは答えてくれた。

「言っておくけど俺は殺しのプロであって、ケンカのプロじゃない。棒きれ持った中学生にだって余裕で負ける自信があるぞ」

「そんな自信、持たないでくださいよ」

「そういえば俺も以前、お前さんの仕事を見せてもらったことがある」

「いつ? どこでです?」

見せた覚えも、見られた記憶もない。

「半年くらい前だな。警察の取調室で」

「……いつのやつだろう?」

警察関連となると、該当する案件が多すぎる。

「女子供をさらって監禁した異常者が、監禁場所を教える代わりに恩赦を出せと命令してきた。当然、そんな話はきけない。鬼みたいな刑事たちが脅したり宥めたりしても犯人はびくりともしない。一時間後、取調室にお前さんが入ってきた。お前さんはなぜか笑顔で犯人の前に座った。たったそれだけで、犯人は口の中に爆竹でも入れられたみたいにべらべら喋りだしたんだ、真実を」

「ああ、ありましたね、そんなことも」

悲しいかな、そんなことが毎月のように起きている。

「それでまあ、お前さんに興味を持ったわけだが、そんなことより聞いてくれよ」

「なんでしょう」

故障した車が煙を吐くように、殺し屋さんは深いため息をつく。

「これは……俺の知り合いの話なんだけどな……」

殺し屋さんが殺しのプロであるように、僕は聞くプロだ。

僕にはどんな嘘も通じないと事前にお知らせしたはずだけど、信じてないのか忘れているのか、とにかく殺し屋さんは今、嘘をついている。

つまりこれは、殺し屋さん自身の話だ。

「そいつはある意味、伝統的な仕事をやっていて、子供にそれを継いでもらいたいと思ってた。幸運なことに子供は喜んで跡を継いでくれると言ってくれて、しかもその子には才能があった。親の贔屓目じゃなく天才なんだ」

幸せそうな殺し屋さんの表情。

しかし、次の瞬間、そこに影が落ちる。

「ところがある日、その子は自分の夢を見つけてしまった。だけどその子はいい子だから、親にそのことを言えずにいた。跡を継げないと告げるのがこわかったんだろう──子供の幸せを願わない親はいない。気にせず夢を追えと伝えた。子供はすごく喜んで、自分の夢を教えてくれて、見せてくれた」

今のところ、いい話だな、という感想しかない。

だけど、話を先に進めようとする殺し屋さんはとてもつらそうだ。

「親ってのは子供のことになると世界一のバカになる。子供が軽くボールを蹴っただけで、将来はサッカー選手になるに違いないと信じられるくらい。

そんな親の目から見ても、自分の子供に夢を叶える素質があるとは思えなかった。このまま夢を追っても不幸になるのは目に見えている。家業を継げば不自由なく暮らせるのに。だからそれとなく、できるかぎり優しく、その夢はあきらめたほうがいいんじゃないかって、言ってみたんだ」

「……それで、知り合いのお子さんは、なんと?」

「一言も、喋らなくなった。もう二年以上、口を聞いてない」

「そうですか」

「お前さんに頼みがある」

「なんですか?」

「俺の知り合いは、ときがきたら、あるものを子供に見せようと思っている。それで、それを見せても子供が何も言わないようだったら、お前さんのその力で、その子が何を思っているか喋らせてほしいんだが、頼めるか?」

「あなたの言ってることは、知り合いのお子さんを丸裸にしろと命令してるのと同義だとご理解いただけますか?」

「それは……まあ……」

「僕が誰かの口を無理やり割らせるのは、危機的状況を回避する場合に限りです。親子ゲンカになんて使いませんよ」

「だけどそいつは、自分の子供に呪いをかけちまったんだよ!」

「それ、すごい嫌いな言葉です」

「うん?」

「最近、流行ってますよね。親や誰かからの言葉や行為が成長しても枷になって自分を苦しめてることを呪いだ呪いだって、言葉の意味をわかってるんですかね」

「そういう例えだろ」

「別に例えなくてもいいじゃないですか。この国には30万もの言葉があるんですよ。適切なものを選べばいいじゃないですか」

「例えば?」

「『執着』や『選択』でいいと思いますよ」

「なんか違うだろ、それ」

「違いませんよ。呪いだなんて大仰な表現で傷を引きずってるアピールするほど過去に執着することを選択してるんだから。聞けば涙なしではいられないほどの悲しみを背負っていたとしても、それは断じて呪いなんかじゃありません」

「…………」

「それから相手の事情を察して手心を加えることの意味で『忖度』を使う人もだいっきらいです。それは『斟酌』っていうんですよ。忖度には相手の気持ちを推しはかる以上の意味はないんですよ。それなのに間違った意味で使う作家や政治家やマスメディアの人の多さにうんざりですよ」

「お前さん、もしかして、作家になりたいのか?」

「へ? どうしてです?」

自分でも驚くほど、声がうわずる。

「言葉の定義になった途端やたら饒舌になるんで、そんな気がしただけだ。それにしてお前さん──」

「なんですか? なにがおかしいんです?」

「いやいや、お前さんもちゃんとガキなんだなって、安心しただけだ」

「ガキで悪いですか? まだ16ですよ。立派な未成年ですよ。僕のことはいいですよ。それより声優業のほうはどうなんです? 少しはプリティーシャイニーサンデーフロンティアを演じられるようになったんですか?」

すると殺し屋さんは、遠い目をして

「演じる、じゃないんだよなあ」

と、なにやら芝居がかった口調でつぶやく。

背筋が伸びて、たくましい佇まいなので、この人が何者か知らなければ、有名な役者さんだと思うかもしれない。

「なんですか? それ」

「声優ってのはな、演じちゃいけねえんだよ」

「なぜです?」

「声優の声ってのは、そのままキャラクターの声になる。そこに演技なんて小細工はない。そこにあるのは、キャラクターの声そのものだ」

「誰の受け売りですか?」

「ここに書いてある」

さっと、取り出される一冊の書籍。

櫻井孝宏著・47歳、まだまだボウヤ。

その本には受験生の教材のごとく、これでもかと付箋が貼ってある。

ただのエッセイかと思ったけど、指南書としての価値もあるのだろうか。

「俺にはわかる。この櫻井って声優は本物だ」

やったな櫻井孝宏、プロの殺し屋さんからお墨付きがもらえたぞ。

「じゃあ、成長した声を聞かせてくださいよ」

まかせとけ、と殺し屋さんは大きく鼻から息を吸う。

「私、マジカル少女プリティーシャイニーサンデーフロンティア! 街を平和を今日も守るの!」

「あ、すごい」

素直に感心してしまう。

ちゃんと上手くなってる。

もちろん、本物とは比較にならないし、殺し屋さんの声がいつの日かプリティーシャイニーサンデーフロンティアになることなど絶対ありえない。

だけど90歳の殺し屋が、これまでの人生と何の接点もないであろう声優を目指し、行動し、着実に成果をあげている姿に、少なからず心を動かされた自分もいる。

だからほとんど無意識に拍手をおくっていた。

「通信教育と櫻井孝宏のおかげだな」

「意外と役に立ってるんですね、櫻井孝宏は」

「そんなお前さんに、とっておきの櫻井情報を教えてやろう」

「なんです?」

「櫻井孝宏はなあ、なんと伊達眼鏡なんだよ」

「本当ですか!」

知らなかった。そもそも僕は櫻井孝宏が普段、眼鏡をかけているかどうかすら知らない。

その後も数日おきに殺し屋さんとの交流はつづき、一歩一歩成長していく彼の放つプリティーシャイニーサンデーフロンティアを聞くのが習慣であり楽しみとなっていた。

そんなある日、世界は三人のプリティーシャイニーサンデーフロンティアをほぼ同時に失うことになる。

幼い少女たちから絶大な人気を誇っていたアニメ作品

『マジカル少女プリティーシャイニーサンデーフロンティア』は最終回を迎え、それが放映された翌日、プリティーシャイニーサンデーフロンティアの声を担当していた女性声優は終活立会人による昇天を選択した。

彼女を昇天させたのは、いつかプリティーシャイニーサンデーフロンティアの声になってみせると宣言した、殺し屋さんだった。

そして彼もまた、声を失った。

†

いつもの公園。

僕に近づいてきた老人が殺し屋さんだとすぐに気づけなかったのには二つの理由がある。

まず、首を包帯でぐるぐるまいていたこと。

それから、殺し屋さんの象徴ともいうべき、あの異様にみなぎる生命力が完全に消えていたせいだ。

「……どうも」

そんなことしか言えない。

僕は聞くのは得意でも、話しかけるのはあまり得意ではない。

殺し屋さんはメモ帳とペンを取り出して、そこに何か書いて、こっちに向けてくる。

【よう】

筆談。

「……のどは、いつよくなるんですか?」

殺し屋さんは首を数回横にふって、こんな文章を見せてくる。

【もうなおらないそうだ】

【たいしたケガじゃないんだが、さすがに体がジジイすぎる】

「だれがそんなことを?」

ニュースでは犯人の情報が不自然にぼかされていた。

【俺が殺した声優のファンにやられた】

非常に物騒な文面だが、別に彼が犯行に及んだわけではない。

昇天行為は完全に本人が死を望んでいると幾通りものカウンセリングや検査を経ていなければ承認されない。

そこに誰かの悪意は存在しない。

【小学生の女の子だ】

殺し屋さんの書いたその一文を理解するのに、少し時間を要した。

それが彼のノドをナイフで斬りつけて声を奪った犯人のことだと気づく。

やるせない。

【おしかったな。せっかく席が空いたから、俺にもチャンスがやってきたと思ったんだけどな】

そんなことを書いて、笑ってみせる。

「全然、笑えませんよ」

僕がそう言うと、殺し屋さんから笑顔が消え、ひどく真剣なまなざしで、こんな文章を見せてきた。

【立ち会ってほしいことがあるんだ】

「何にですか?」

【俺の死に】

†

自殺場、という名称はとっくの昔にさびれている。

今は送別場と呼ぶのが一般的だ。

人が殺される場所なことに変わりはないのに。

不気味なくらい白い空間に、僕と殺し屋さんは二人きり。

昇天──死を選ぶと彼が口にしたとき、ためらいは覚えたものの、止める気にはならなかった。

できることなら死んでもらいたくはない。だけどこれは僕のわがままでしかない。

職業柄、相手がどれほどの決意でその言葉を発しているのかは簡単にわかる。だから止められなかった。

【満足したんだそうだ】

ふいに、殺し屋さんがそんなメモを見せてきた。

「何の話ですか?」

【最近、俺が殺した二人の役者】

【ハリウッドスターと】

【プリティーシャイニーサンデーフロンティアの声優】

「いい仕事ができて、人気もある。今が人生の絶頂だと思って、そこで人生を終わらせたかったと?」

【そんなとこだな】

「すばらしい生き方ですね」

もしくは死に方というべきか。

皮肉や嫌味ではなく、純粋にそう思えた。

「あなたはどうして死を選ぶことにしたんですか?」

【ネットで調べたんだが、生まれつき声の出せない役者というのはそれなりにいるらしい】

【だけど、声の出せない声優というのは一人もみつからなかった】

もう声を出すことはできない。

生きる意味を失った。

だから死ぬ。

とでも言いたいのか。

【だけど俺はまだ声優だ】

【だから声優として死ぬ】

「……どういう、ことですか?」

【医者が言うには、俺はあと10秒くらいなら声を出せるらしい】

【それだけあれば十分だ】

【俺は声優でいられる】

離れた場所から足音が近づいてくる。

ここは人が殺される場所だ。

つまり、殺し屋さんを殺す殺し屋が、間もなくやってくる。

どこに隠していたのか、殺し屋さんは一冊の本を僕に握らせた。

『47歳、まだまだボウヤ 櫻井孝宏』

【いいことが、たくさん書いてある。特にお前さんに読んでもらいたい部分には線を引いておいた。俺もそこで勇気をもらった】

「わかりました。読みます。ありがとうございます」

【47歳の櫻井孝宏だって、まだまだボウヤなんだ。お前さんなんてまだ生まれてもないさ】

「どういう意味ですか?」

【一度くらい、好きな道を選んでみろってことだよ、 】

最後の最後で僕の名前を呼ぶなんて、ずいぶん粋なことをしてくれる。

殺されるのを阻止してやろうか。

殺し屋さんは僕から離れ、床に細く引かれた銀色の線のあちら側に進む。

そこは境界と呼ばれる、死ぬ者と殺す者しか入ることのできない領域。

ほどなくして、殺し屋さんを殺す者が境界に入る。

まずその出で立ちに驚く。

セーラー服を着た女子高生だ。当然、年は僕と同じくらい。

彼女は刀身の長い刀を携えている。

からかわれているのか、それとも殺し屋の業界ではこれが由緒正しい儀式なのか。

場の空気は重く、厳粛な雰囲気に支配されているので、ふざけている様子はない。

殺し屋さんは首に巻いていた包帯をはずし、大きく息を吸い込む。

そして、声を出した。

「私、マジカル少女プリティーシャイニーサンデーフロンティア! 街を平和を今日も守るの!」

一閃。

彼が言い終わると同時に、一瞬前まで彼の前にいたセーラー服の殺し屋さんは、一瞬で彼の背後に移動していた。

鞘におさめられていたはずの刀は、そこから抜き出され、刃が鋭い輝きを放っていた。

次の一瞬で、彼は床に倒れた。

それはそれはお見事としか形容できない、見事な死だった。

†

数日後。

指定された談話室は英国調で開放感と礼節さが共存していた。

これだけの広さがありながら、先方が一人いるだけだった。

貸し切りなのだろうか。

本棚の前に立っていた彼女は、僕に気づくと会釈をして、どうぞ好きなところに座ってくださいと、右手を広げた。

値の張りそうなソファーやアンティーク調の椅子がいくつもある。

「問題なければ、このまま立って話をしてもかまいませんか?」

彼女は、うなずいた。

「おともだちコースをご希望でしたよね」

彼女は、うなずいた。

「何か、相談があるそうで」

彼女は、うなずいた。

なぜ一言も、言葉を発してくれないのだろう。

そもそも、なぜ彼女は僕を指定してきたのだろう。

目の前にいるセーラー服の綺麗な女の子は、数日前、僕の友人でもあった90歳の殺し屋さんを殺した子だ。

別にうらみも怒りもない。

殺し屋さんの注文を彼女は承ったにすぎず、あのときの僕は、言ってしまえばビジネスの場にいあわせたにすぎない。

今は僕と彼女のビジネスの時間だ。

僕は聞くのが仕事だ。

だから、何かしゃべってほしい。

その願いが少しは通じたのか、彼女は重い口を開いてくれた。

「……あの……」

何かの聞き間違いかと思った。

「……あの……私、」

どうやらそうではないらしい。

「……あの、私、こんな声してますけど、別に、病気とか、そういうのじゃないですから」

セーラー服の少女の口から聞こえてくるのは、なんとも燻し銀というか厳かというか、まるで60歳くらいの武術の達人のような勇ましい男性の声。

「わかりました」

と僕は言う。

「あ、そういえば契約書をまだわたしてませんでしたね」

おじさん声の彼女は、どこか焦りながら学校鞄を開けて、それが入っているファイルを取り出した。

焦りすぎているのか、手をすべらせ、ファイルが僕の足下まですべる。

僕はそれを拾う。

透明なファイル。

そこには目立つフォントで「Say You!!!」と文字がプリントされていた。

そこで僕は改めて、目の前の彼女の顔をよく見た。

再会のような既視感があった。

似ている。

もしかして、お孫さん?

違う、孫はいないと言っていたし、そこに嘘はなかった。

──だけどそいつは、自分の子供に呪いをかけちまったんだよ!──

頭のどこかで響く、誰かの声。

「…………」

つまり、そういうことなんだろうか。

「……あの」

彼女は言う。

「……あの、私、あなたとおはなししたいことがあるんです、私には、たいせつなともだちがいて、だけどつまらないことでケンカしちゃって、それで私、ずっと口を聞いてなくて、それが何年もつづいて、でもいつか仲直りできるって思ってたのに、もう、それはできなくて……」

一つだけ、彼女の言葉に嘘があった。

「だから、ときどきでいいから、おともだちのこと、話したり、話してもらったりしてもいいですか?」

なんらかの理由でこの仕事を断らなければならないとしても、僕はそれを無視しただろう。

幸運なことに、断る理由など一つもなかった。

だから

「はい、よろこんで」

と言えた。

†

夜。

櫻井孝宏・著

47歳、まだまだボウヤを20ページほど読みすすめる。

やっぱりこれ、普通に声優のエッセイじゃないか。

面白くなくはないけど、感化されるようなものもない。

──お前さん、もしかして、作家になりたいのか?──

いつだったか、殺し屋さんに言われた言葉を思い出す。

残念ながら大当たりだ。

本当は『聞く』より『書く』をやりたい。

机の上には、かたちにすれば大ヒット間違いなしのアイデアを書き殴ったメモの山。

現時点で、かたちになったものは一つもない。

別に焦らなくてもいいじゃないか。

僕はこの業界ではそれなりに有名だし有能だし、生活も安定している。

頭のぐちゃぐちゃを振り払うように、本を読みすすめる。

すると、線と出会った。

ここ試験にだすからな、とでもいうみたいに、あるページの一文に赤ペンで線が引いてあった。

──確か、僕に読ませたくて、殺し屋さんもそこで勇気をもらったとかいう一文。

そこを読んで、しばらく見つめて、気づけば笑っていた。

なんという適当で、無責任で、背中をおしてくれる言葉だろう。

27ページ。

最後から2行目。

なあ、櫻井孝宏。

あんたは一生、知ることはないだろうから、だからここに書いておくよ。

あんたの内側から出てきた何気ない一言のせいで。

あんたは90歳の殺し屋を、たった10秒だけ──

声優にしてしまったんだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?