「新型コロナ自宅死亡、555例の背景に見えること」

TONOZUKAです。

新型コロナ自宅死亡、555例の背景に見えること

以下引用

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の自宅死亡事例に関する全国調査の結果が公表された。2022年4月27日に開催された第82回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードで、厚生労働省が報告した。全国から集積された555例の患者背景から、見えてくる課題は何なのか──。

調査は、2022年1月1日から3月31日までに自宅で死亡したCOVID-19患者(表1)の背景を明らかにしたもの。厚生労働省が都道府県からの報告をまとめたところ、4月27日までに555例(男性352例、女性203例)の症例が集積された。

表1 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の自宅死亡事例の報告基準

(1)医療機関で新型コロナウイルス陽性が確認され、保健所への届出までに死亡した人

(2)自宅療養を行っていて死亡した患者

(3)入院調整などが行われている間、自宅で療養していた患者(搬送中または搬送直後に死亡した事例を含む)

(4)自宅で死亡した人で死後にコロナ感染が確認された人

(5)自宅で容態が急変し、医療機関へ搬送中または搬送先の医療機関において、新型コロナウイルス陽性と判明したが、直後に死亡した人

(注)自宅療養中に症状が悪化し、医療機関に入院した死亡例は対象外。

報告事例の内訳を見ると、生前に陽性が判明して自宅療養中に死亡した人(表1の1~3、5)は65.8%、死後に陽性が判明した人(表1の4)は34.2%だった。また、発生届の届出日が死亡日前だった例が36.2%、発生届の届出日が死亡日と同日だった例が39.8%、発生届の届出日が死亡日以降だった例が24.0%だった。なお、自宅療養の「希望あり」が20.4%、「希望なし」が11.5%で、希望の不明者並びに死後に陽性が判明した人が68.1%だった。

軽症・無症状が43%と多く

調査では、自宅死亡事例の年齢、基礎疾患の有無、診断時の症状の程度、ワクチン接種歴、同居の有無などを明らかにしている。以下にそれぞれのポイントと、今後への課題を見ていきたい。

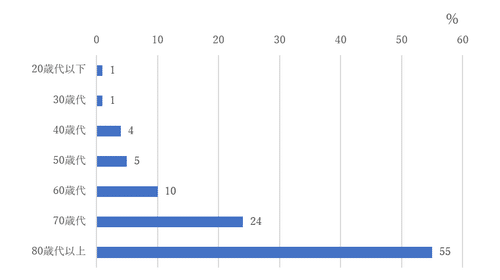

死亡時の年齢構成を見たのが図1だ。80歳代以上が55%と最も多く、70歳代が24%、60歳代が10%と続き、高齢者ほど多いことが分かる。ただし、数は少ないものの若年者にも自宅死亡例があることは忘れてはなるまい。

基礎疾患の有無では、「あり」が64%と半数以上を占めていた(図2)。「なし」も25%となっており、必ずしも「基礎疾患があり」だけがリスクとは限らないことを教えている。

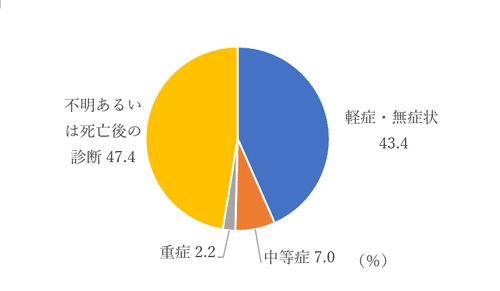

診断時の症状の程度は、軽症・無症状が43.4%、中等症が7.0%、重症が2.2%、不明あるいは死亡後の診断が47.4%だった(図3)。軽症・無症状が43.4%も存在するのは、従来の健康観察だけでは限界があり、医療介入も必要であることを示している。

また、本来は入院加療の対象であるはずの中等症や重症が合わせて10%ほど存在するのは、医療体制の問題に帰着する。本人が自宅療養を希望した事例があるものの、背景にはコロナ流行の波ごとに繰り返されてきた医療のひっ迫がある。入院すべき人が確実に入院できるような医療体制を整えるのはどうしたらよいのか。継続して検討する必要がある。

ワクチン接種歴は、2回が39%、不明が38%と拮抗していた。未接種は16%、1回が2%、3回が5%だった。調査対象が2022年1~3月で、ワクチンの重症化予防の効果がどれほど維持されていたかは不明だ。この時期は、ワクチン接種の有無にかかわらず自宅死亡例が発生していたと理解するのが妥当だろう。ただ、3回接種例がわずか5%しかなかった点は、ワクチン接種が進んできたことを考えると、今後に期待を持たせるものだ。

単身・同居状況は、単身が14%、家族などと同居が46%、不明が40%だった。家族などとの同居が半数近くあった点は注目点だろう。同居者が症状の急変を察知するための基準を分かりやすく啓発していくことが、今後の検討課題になる。

報告の中で、厚労省は今後の対応を示している。

1つ目は、自宅療養者への医療介入が重要との認識の上で、「自宅療養者に対応する医療機関や発熱外来の拡充、重症化リスクのある患者に対する経口治療薬や中和抗体薬の迅速な投与体制の確保などの対応を実施して、地域における医療体制の充実に取り組む」としている。

2つ目は、各都道府県が取り組む、「健康観察の重点化」「発生届の速やかな入院調整の必要性を判断するに当たって重要な事項の記載の徹底」「外注による休日対応」「看取りの対応」などの横展開を図るとしている。

これまで、新型コロナの自宅死亡例は、流行の波ごとに発生していた。流行の主流である新型コロナウイルスの変異株の影響を無視はできないが、コロナ対策のPDCA(計画、実行、評価、改善)サイクルを回し、同じ失敗をしないように努める必要がある。

■参考情報

・第82回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和4年4月27日)

宜しければサポートお願い致します。いただいたサポートはポータルサイトの運営費用として大事に使わせていただきます。 https://music-online.kingstone-project.jp/