【算数が苦手】学習障害(LD)の「計算・推測」に課題がある場合の特性とは

・繰り上がり繰り下がりの計算ができない

・簡単な足し算引き算なのに指を使う

・図形問題がまったくわからない

・暗算ができないので筆算で計算する

心当たりのある方や、周りの子どもたちの中にこういった子はいませんか。

もしかすると、算数障害かもしれません。

【算数障害とは?】

教育領域と医学領域では少し考え方が異なります。

■医学領域では

3つの限局性学習症のうちの1つで、数や計算に課題がある障害です。

大きく分けて2つのタイプがあります。

◆限局性算数障害(ディスカリキュリア)

①計算ができないなタイプ

・数概念の困難(数とイメージが一致しない)

・ワーキングメモリの不足(暗算できない)

②数学的推論ができないタイプ

・「読む」力が弱いために、設問の意味がわからない

・量感の未形成(空間認知能力の困難)

■教育領域では

教育の領域である文科省の基準では、「推論」の内容がもう少し幅広く算数だけではなく国語や理科も含め、学習全般に渡ります。

今回は、より一般的な文科省の基準に沿って、それぞれの特性や困り感を確認してみましょう。

【「計算ができない」障害の特性】

■数字の位が理解できない

・数字の位(けた)が理解できない

・二桁以上の計算をする時に、どの数とどの数を足したり引いたりすればよいのかわからない

■繰り上がり、繰り下がりが理解できない

・数字の繰り上がりや繰り下がりが理解できない

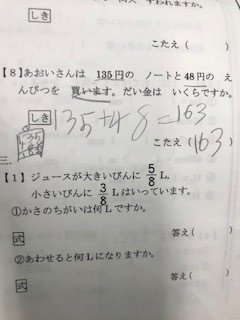

↓繰り上がりの足し算で、繰り上がった数字を引き算をしている(小3)

・数字は1~9となり、繰り上がりで10と0から始まるという概念が理解できないため計算ができない

■九九を暗記しても計算に使えない・掛け算の九九は暗記できますが、それを使って計算することができない

(言葉や歌として覚えているだけであって、掛け算の構造が理解できていない)

■暗算ができない

・一桁の計算でも暗算できない

・簡単な計算でも指を使ったりひっ算しないと計算できない

↓中2の解答。この子は4+2を指で計算してました↓

【「推論ができない」障害の特性】

■算数の応用問題、証明問題、図形問題が苦手

・基礎的な知識を用いて、次のことを考えることが苦手

・算数の応用問題や証明問題を解くのが苦手

・数式と図形を関連付けて理解できないため、図形問題を解くのが苦手

■因果関係の理解や説明が苦手

・理科の実験を行う前に、どんな結果になるかを予測するのが苦手

・想像力をふくらませて因果関係を理解したり、説明することが苦手

■長い文章(長文読解)が苦手

・教科書や本などで長い文章を読み、次に起こることを予想したり、なぜこのような結果になったのか、ストーリーをたどって考えることができない

■そこに直接示されていないことを推測するのが苦手

「もうお昼だね。(お昼ごはんは)どうする?」と言われた時、言葉が省略されていることがとっさに推測できず、聞かれた意味がわからないため、「ゲームする!」というような返答になってしまう

■文章が読めない障害と併発していることが多い

・文章を「読む」ことが出来ないため、結果として推測することができない

「推論ができない」タイプは算数だけではなく、文章を読む国語や、結果を推測する理科も苦手なことが多いです。

【「計算」「推論」の障害から起こる困り感】

前項では、算数障害の2つのタイプを解説しました。この項では実際どのような場面で困るのか、困り感についてまとめます。

■数字の位(けた)がわからず計算できない

・桁をそろえる縦の筆算が理解できないので、二桁や三桁のタテの計算になるとわからなくなってしまう。

・十の位と一の位がごちゃ混ぜになる

■繰り上がりや繰り下がりが理解できないので計算できない

・指を使わないと足し算引き算ができない

■数字や記号の意味がわからない

・「+、-、×、÷」などの計算の記号や、「kg、cm、ml」といった長さや量を表す単位を理解できないため、計算や料理などができない

・計算は出来ても、「合わせていくつ?」と聞かれるとわからない

■文章題を解くのが苦手

・国語の文章を読んで理解をすることが苦手な子は、算数の文章題を読んで設問の意味を理解するのが難しい。

↓掛け算や足し算の問題を、どちらも引き算で解答している(小6)

・問題自体の意味が読み取れないため、解答までにいたらない

■図形問題を解くのが苦手

・問題を読んだとき、どの知識を使って問題を解いたらいいかを考えるのが苦手

・証明問題や、数式と図形を関連づけて解くような図形問題を解くのが難しい

【算数障害って改善しないの?】

結論から言うと改善はします。でも、かなりゆっくりです。スモールステップで進んでいかなくてはなりません。

なので、どうしても学校教育では取り残されてしまい、不登校や非行の原因になってしまいます。

特にこの算数障害の場合は、指を使って計算する子が多いので周囲の人にも見つかりやすく、馬鹿にされたり注意されることも多いため、概して自己肯定感が低いです。

【まとめ】

指を使って計算する中2の子は、IQは88ありました。が、壊滅的に暗算ができないため小2になってすぐから不登校となり、勉強全般が苦手になって、私と出会ったころには非行傾向になっていました。

ここに記載している子どもたちは知的障害はないのですが、著しく学習に困難を抱えている状態でした。

原因はもちろん、生まれつきの特性ですが、それ以上に周囲の大人からの無支援、劣悪な成育環境などで悪化していることが多いです。

逆にいうと、適切な支援を受ければ伸びるんです。この中2の子はどれが三角形かもわからない状態でしたが、図形問題が解けるようになりました。

今現在も、毎日こういった子どもたちに学習支援を行っています。

伸びてくれたらうれしい、それを本人が自覚したときの飛びっきりの笑顔を大人たちに見てももらいたい、そう思いながら日々精進しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

【関連記事】

↓学習障害全般についてはコチラ↓

↓「読み書き障害」についてはコチラ↓

↓「話す聞く障害」についてはコチラ↓

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。「面白かった!」と少しでも感じていただけましたなら「スキ」していただけると、とっても励みになります!また遊びにきてください。全記事サイトマップ→https://note.com/kira_rin/n/na833d2ecd1be