中平卓馬 火―氾濫

《Documenting20240209》

『中平卓馬 火―氾濫』

於:東京国立近代美術館

中平卓馬の写真の歴史を、それが掲載された雑誌や個展の展示再現を軸に見せる回顧展。独立した一点のプリントを並べて見せるのではなく、発表された媒体、環境を含めて見せようというところがまずもって素晴らしかった。雑誌『現代の眼』編集者として出発した中平にとって、写真とはそれについて言葉で考え、撮ったものをどのように見せるかという流通経路まで含めた芸術形式であり、また私を含む世界という現象そのものを創造せんとする行為だからだ。余談だが、後に新左翼の牙城となる『現代の眼』は、中平が在籍していた1963〜65年当時は社会主義思想と芸術を考える場、といった趣だった。

展覧会序盤に展示されていたのは、寺山修司のエッセー連載『街に戦場あり』が掲載された『アサヒグラフ』。誌面にはクレジットが見当たらないが、そこに挿入されたカットはひと目見て中平卓馬のものだということがわかる。編集者から写真家に転じてまだ1年ほどしか経っていないこの時期に、すでにカメラ・アイの上下角を強調した(すなわち手前から奥に向かってぐいーんと空間が収斂していくような)独特の構図や、後に「アレ・ブレ・ボケ」と称されるざらついた画面が見られるのだ。写真の教育を受けていない中平が、仕事という実践の中で自らの個別的な表現を確立していくさまは、極めて実存的と言えるのではないか。そしてこの実存的な態度の徹底が、1971年の第7回パリ青年ビエンナーレに出展された《サーキュレーション―日付、場所、行為》につながっていく。

《サーキュレーション》は、パリでその日見たものをすべて写真で記録し、その日のうちに現像・焼き付けを行い、展示するというプロジェクトであった。タイトル中の「行為」は、英語のタイトルにある「Events」の訳だ。本作においては「毎日毎日ぼくが撮り、展示する行為そのものが一つの表現なのであり、堆積された写真の群れなどはその結果、まさに残滓にすぎない」のであり、その「徒労に近い行為の全域」は、日々を生きることそのものに限りなく接近する。加えてそれは「個人のイメージに塗り込められた世界の模写(それはあるがままの世界をイメージという固定観念で染色し世界を人間中心に展開することである)を拒否すること、それよりはるかに世界によって私自身を浸透され尽くそう」とする行為である(中平卓馬「現代芸術の疲弊」「写真、一日限りのアクチュアリティ」)。このように世界との関わりの中で自己を創造していく行為はまぎれもない実存であり、その道具として使われているのが写真であるなら、彼の写真道とは「実存写真」とも表現できるものではなかったか。

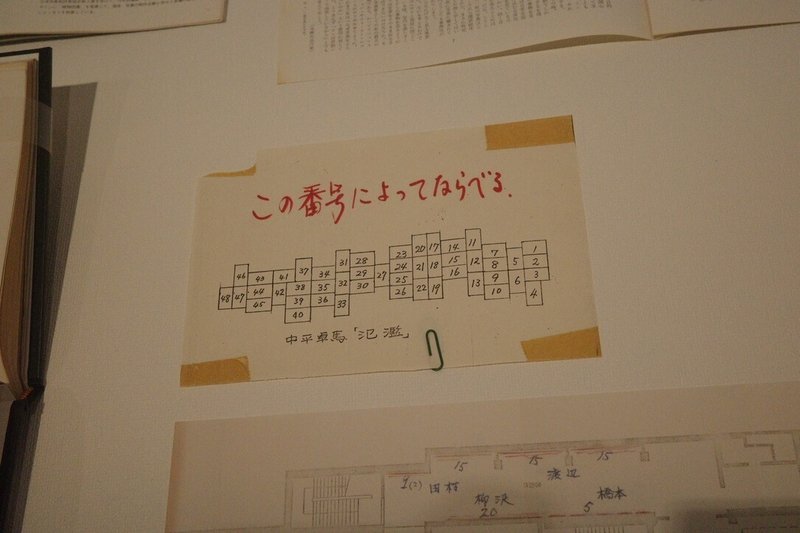

今回の回顧展の白眉は、この《サーキュレーション》や《氾濫》の再現展示であった(《サーキュレーション》の展示は実際には再現の再現も含むのだが)。《サーキュレーション》に関しては金村修がプリントを担当した書籍も持っているが、本のページを繰って1点1点写真を見ていくという経験と、壁に貼られた多数の写真に対峙するというそれはまったく印象が異なるものだった。後者の身体性を含む鑑賞体験は、あえて感覚的に記せば非常に爽快で愉しいものだった。この展示に触れて、私は初めて上述のような中原の言葉が実感としてわかった気がする。そして僭越ながら、私が1年8ヶ月にわたって展開した《Day Critique》にも通じるものを感じた。《Day Critique》は、対象に触れてから24時間以内にレビューを書き、すぐさま公開し、24時間後に消去するという批評プロジェクトで、レビュー対象は映画や文学から奥多摩湖の風景にまで及んだ。もともとは河原温の《Date Painting》にちなんで始めたものだが、日付という記号が鑑賞者に働きかける力を利用したコンセプチュアル・アートである《Date Painting》よりも、見ることと制作と見せることを一連のプロセスとして提示する《サーキュレーション》の方が、私のやっていることに身体のレベルで近い気がした。それでしばらくやめていた《Day Critique》の手法で、24時間以内にこの記事をまとめようと思いついたのだった。

展示の話の続きに戻ると、《サーキュレーション》より後の「植物図鑑」に至るまでの過程、そして昏倒して以後の晩年の作品までもが、非常に手際よく展示されていた。晩年の《キリカエ》などはおそらく記憶を失っていた期間に試みた植物写真を深化させたものだし、毎日どんどん写真を付け足したというその展示手法は《サーキュレーション》に通じるものだ。また、昏倒して以後つけていた日記をよく読むと、個人名をイニシャルで記しているなど、これが発表を前提として書かれたものであることが想像できる。それも、終盤は起床時間と就寝時間のみの記述となり、生きることの内実を極限まで切り詰めた内容になっている。つまり中平卓馬は最後まで実存の人であり、雑誌編集者時代に東松照明に勧められて写真を始めたときから死ぬときまで、確かな一貫性が見られるのだ。そんな中平が2005年の「メガネウラ」展のために撮影する姿を収めたビデオも展示されていたが、そこでは「カメラになった男」というイメージを覆すファニーなオチが待っていたりするので、ぜひ美術館で確認してほしい。

※写真はすべて「中平卓馬 火―氾濫」展で撮影

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?