【sunabarクロージングコメント】データ可視化のプロセスについて(2020-08-26)

前置き

これは何の文章?

Code for Japanが、2020年から行政職員向けに開催しているオンラインハンズオンセミナー(通称、sunabar、https://sunabar.code4japan.org/)において、各回のクロージングでコメントをしているものを文字起こししたものです。実際には、文意がわかりやすくなるように適宜言葉を足したりしています。

「データ可視化のプロセス」として、BIツール(PowerBI、Tableau)について取り上げた思い(告知文を再掲)

東京都が開設した新型コロナ感染症対策サイト(https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/ )では、慎重に選択されたデータを用いて、洗練されたデザインのグラフとインタラクティブな操作を可能にしました。それによって、多くの人が感染状況の現状を正しく認識し、必要な支援策を探すなどコロナ禍での行動に役立てられていることは記憶に新しいと思います。

あなたが、こうしたサイトを開設して住民に情報発信などサービス提供を行いたいと考えたとき、そのための便利なツールを知りたくなるでしょう。ただ、現状の執務環境でこうしたツールを扱える状態にないことにも、すぐに気が付くでしょう。帳票やエクセルに単に入力されただけであったり、紙のレポートの中から必要なデータを探しているといった状況から、適切にデータを運用していくためには、多くの時間と労力が必要であると思います。

また、データを扱って様々なことを明らかにし、その気づきによって何か意思決定をすること全般を、「データ可視化のプロセス」と言いますが、今後行政により求められるデータを使った業務は、その目的を考えること、つまり業務の進捗やその効果を把握する、あるいは政策立案の基礎となる仮説を検討するため等、さまざまな目的やそれを使う局面も考える必要があります。

行政の世界においては、このようなデータをうまく運用するツールはまだまだ不足しています。今回からのシリーズでお届けするハンズオンでは、その取っ掛かりとして、BIツール(ビジネスインテリジェンスツール)の扱い方を学ぶところから取り組もうとするものです。

関連するハンズオン本編

では、クロージングコメントを見てみましょう。

はじめに

イベントの告知のページで、データ可視化のプロセスについて学びましょうということを書きました(上記を参照)。

今日は皆さんTableauを触って、「こういうこともできるんだ」ってことがある程度イメージが掴めたかと思います。では、じゃあ次のステップにどういうことが出てくるかっていうことを、今はちょっと分かりにくいなっていうこともあるかもしれませんけれども、まとめとしてお話をしておいてきたいと思います。

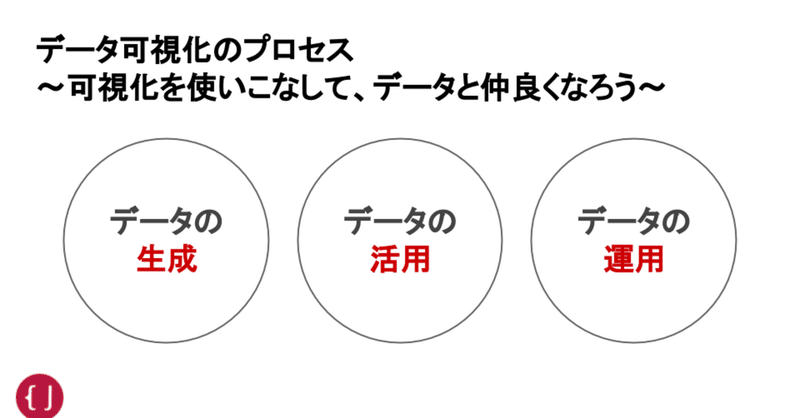

データ可視化のプロセス〜可視化を使いこなして、データと仲良くなろう〜

可視化は分解していくといろんな要素があると思っていて、それはプロセスで理解していくことが重要です。また、初めて可視化に取り組まれた方は、いきなりこの図にあげた3つすべてをしましょうというように受け取られるかもしれませんが、そういうことではなくて、みなさんの組織によってやりやすい取り組み方があると考えていただければと思います。

たとえば、BIツールを導入するのはちょっと難しいなあと、そこで止まるのではなくてですね、その場合はプロセスで考えて、そのうちできそうだというところ・できないといったところ、それが組織の強み弱みですので、それを認識することが重要だと思います。

その時のポイントとしては、図のように3つあります。

それは、「データを生成すること」「データを活用すること」そして、「運用すること」です。これらが同時に進むことが、もちろんベストですが、取り組みやすいとこから進めてみてはどうでしょうかという話です。

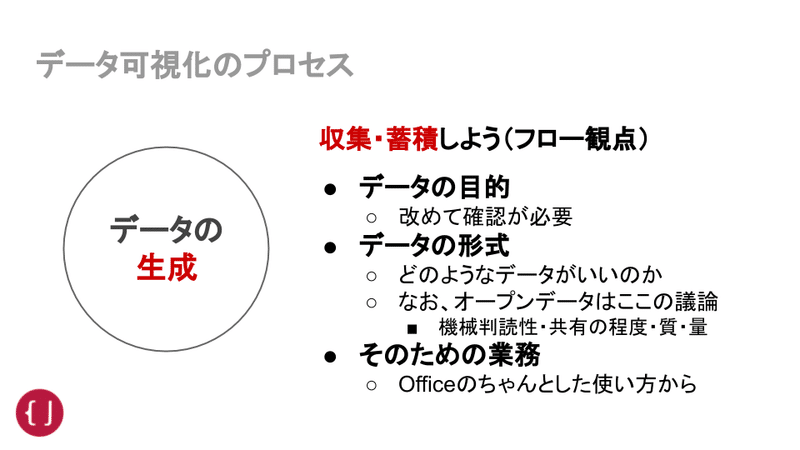

データの生成

まず「データの生成」のとこですが、「生成」といってもちょっとイメージつきにくいと思うので、「フローの観点」と言うか、データを集めたり・蓄積していきましょうということです。その時にポイントとなるのは大きく3つです。

まず、「何のためにしますか」という目的がやはり一番重要です。可視化でいろんなことできるなと感じになったと思いますが、「何のためにするか」がないと、「楽しいね」で終わってしまいます。日頃の業務を可視化しましょうっていうことが、まず手っ取り早くあるかもしれませんけれども、じゃあ何のためにするのかなっていうのは、改めて確認した上でやっていくことが必要だと思います。

2つ目は、そのデータの形式を考えましょうということです。今回のセミナーではPDFをどうTableauに読み込ませて扱うか、扱いやすい形ってどういうものかということが出てきます。つまり、目的に合わせて可視化をしていくのに、どういうデータがあるのだろうかと調べていくと思いますけれども、PDF しかないんだけどどうしようということもあるでしょう。それはそれで解決できるところもありますけれども、元のデータがその後の工程が楽になるようにしておくことができるのであればいいよね、といった「収集・蓄積」との連携を考えるというポイントがあると思います。

なお、行政において「オープンデータをどうやっていきましょう」ということが言われますが、「オープンデータにすることがやるべき仕事」という考え方よりも、ここで説明しているような、データ可視化のプロセスの中に位置づけて、データの形式をちゃんと考えて整備しておくことが、データの可視化のプロセスをうまく進めていくことのポイントですよね、というようなことでして、言ってみればオープンデータというのは、その程度のことかなという風に思います。

その際、機械判読性とか質とか量といった、オープンデータでよく議論になります点も、この可視化のプロセスを良くすることについての議論である、という風に位置付け直すということです。つまり、「オープンデータができる・できない」とかではなくて、データ可視化のプロセスがスムーズに行くかどうかというように、皆さんの組織の中で位置付け直していただくといいのではないかなと思います。

そして、3つ目は、そのために業務をどうやってやっていくかを、きちんと考えましょうというものです。そのためには、まずOfficeをきちんと使うことができるようになることからです。この辺は前回の Windows 10とOfficeの使い方について、現場の職員さんからちょっとした役に立つ情報も教えて頂きましたので、そうしたところからやり始めてみてください、ということですね。

データの活用

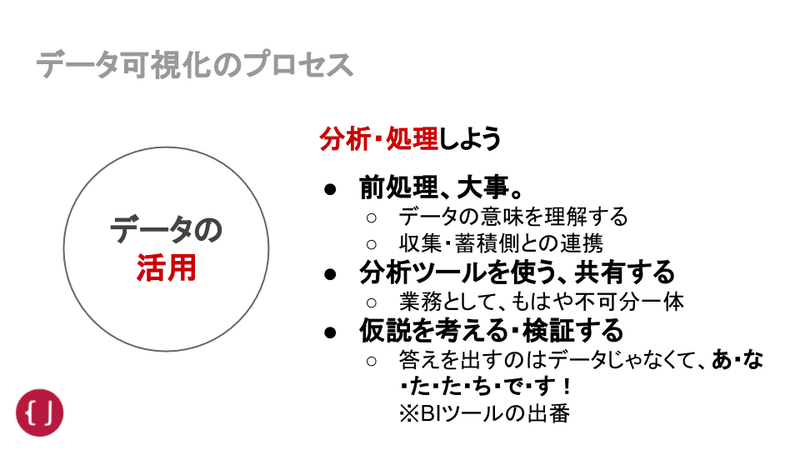

次は活用です。おそらく皆さんが「データ可視化」と聞いて、イメージつきやすいのは、こういったところだと思います。

もちろん、こうした「分析」とか「処理」をしていくところが、一番大きなウェイトを指すことは間違いないんですが、先ほどハンズオンの部分でご説明いただいたように、前処理、ツールに適切に読み込ませるために事前に行っておく処理が大事です。

その際、今回のデータであれば、日付とか交付済件数のところなど、データをまずTableauに全部読み込ませると、一旦は全体の件数が入ってるので、日付で割らないといけないとか、都道府県別に割らないといけないとか、そのデータの意味をしっかり理解した上で扱うことが大事ですね。

そうしたことが理解できると、それでは元々のデータの形式をどうするかといった、先ほど説明した「収集・蓄積」のプロセスどのように連携させるかっていうポイントが出てくると思います。

そして、「分析ツールを使ってみんなで共有する」というのはもうこのツールを使うことで、そうした作用が自動的に入ってきます。ですので、こうしたBIツールを使うということは、結局みんなで共有して分析していこうという業務とも不可分一体になっているということです。これは、改めて強調する必要はないかもしれませんけども、もっと言えば、こうしたツールがどんどん出てきているということに皆さんの業務の方を合わせていくように考え方を変えていくようなことが必要じゃないかなと思います。

その上で、一番重要なのは「綺麗なグラフができた」ではなくて、仮説を考えたりとかそれが本当に正しいかを検証するためにやるものですね。なのでその答えを出すのデータじゃなくて、「あ・な・た・た・ち・で・す!」みたいな話でありまして、それを容易にするためにこうしたBIツールが進化してるということだと思います。

参考となる事例

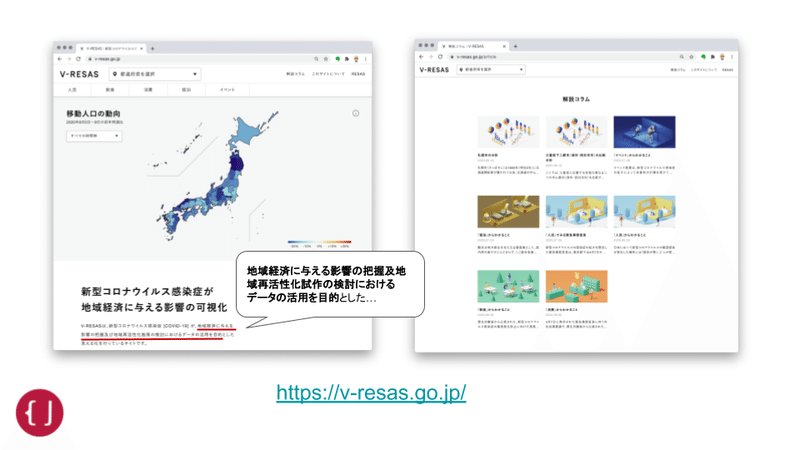

そうした時にですね、政府でもこうしたポイントを重視していることがお分かりいただけると思ってちょっとご紹介しますと、V-RESASというサイトがありまして、つい最近新しく出来て、これまでのRESASとはちょっと違うデータを使ってWeb 上でデータが使える、ダウンロードまだできませんけれども、というサイトもありますので、またご覧になってみてください。

データの運用

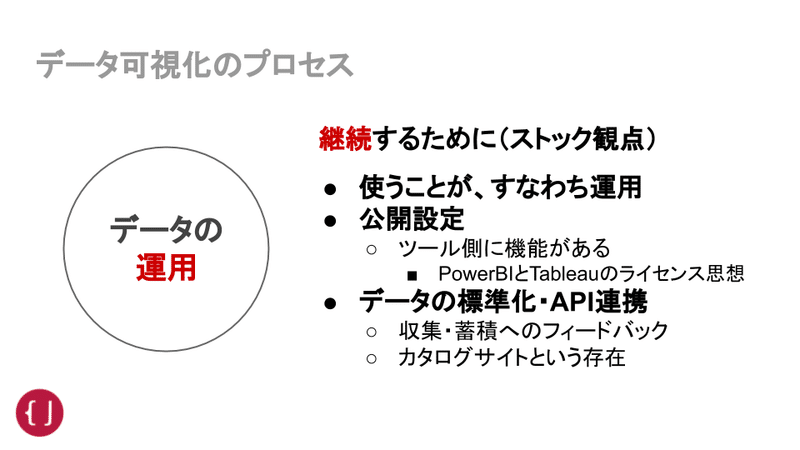

最後は、「ストックの観点」と言えるもので、こうしたプロセスが一時的にできるのでは意味がなくて、継続することが大切です。

そのために、「使うことが、すなわち運用」と書いていますが、使っていないデータを継続していくことってできませんよね。ですので、今日ご説明いただいたようにBIツールを使って、楽しいことができる、あるいは目的を設定してやっていけば、そのために何を準備しないといけないのか、それをどうやって可能にするのかというようなことを考えて行けると思いますので、そうしたことを継続することが、すなわち運用だと思います。

なお、この図には、色々と他にも書きましたけれども、ここで説明をするとちょっと難しくなるので、また皆さんツールを使い初めてから、どういうことがあるだろうと戻っていただければいいなと思います。

大事なことは先達に聞いてみよう

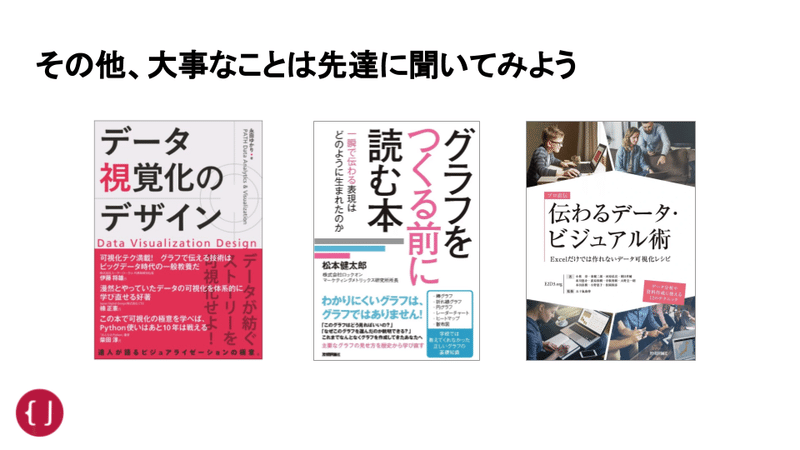

最後に、便利なことにですね、今日は私が京都府時代に取り組んだ事例もご紹介いただきましたが、その当時は試行錯誤・暗中模索な状態でもあったんです。

けれども、最近すごくよい本が出てきています。ですので、皆さんがはたと困ったとき、同じような道を経た先達にいろいろ聞いてみることが今はできます。そういう観点で、ここでは、たくさんある中から3冊を取り上げてみました。興味があるものについては手に取ってみてください。

永田ゆかり『データ視覚化のデザイン』

松本健太郎『グラフをつくる前に読む本』

E2D3.org『プロ直伝 伝わるデータ・ビジュアル術』

ちょっと宣伝

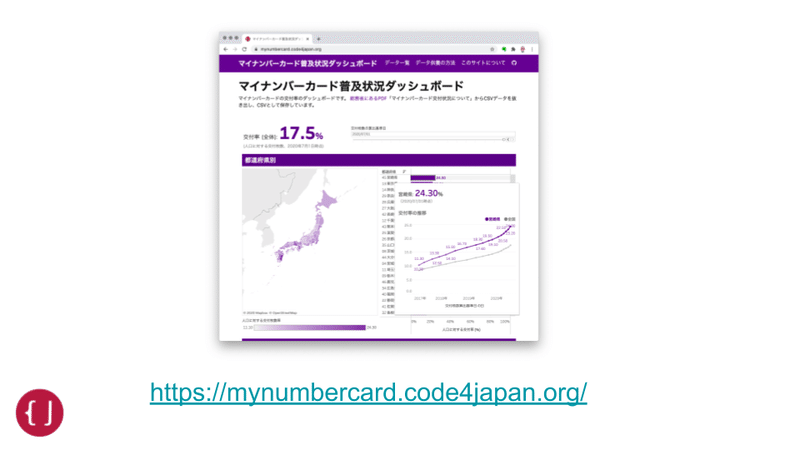

今日取り扱ったマイナンバーカードの普及状況のダッシュボードは、Code for JapanでTableau を使って可視化したサイトがあります。このサイトでは、今日ご紹介した方法から発展的な技術も使ったものもありますので、是非一回見てみてください。

参考

上記でお話した内容をより細かく知りたい方は・・・

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?