Shame『Drunk Tank Pink』内省的探求と音楽的好奇心。サウスロンドンの若きリーダーの勇気ある成長

KKV Neighborhood #68 Disc Review - 2021.02.19

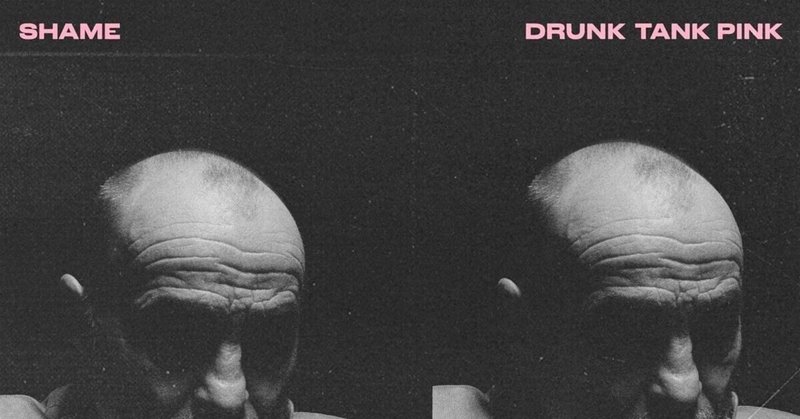

Shame『Drunk Tank Pink』(Dead Oceans、DOC204CD)

review by 村田タケル

サウスロンドンの若きリーダーshameは2018年以来となる2枚目のフルアルバム『Drunk Tank Pink』を2021年1月15日にリリースした。

Fontaines D.C.が2ndアルバム『Hero’s Death』の表題曲でバンドのブレイクにより宿命付けられた空虚を振り払うように突き進む意思を見せたそれと同じように、shameの最新アルバムの冒頭曲“Alphabet”ではヒリヒリとした焦燥的な疾走感で幕を開ける。

Monkey see and monkey do

Just like me in front of you

Hold my hand, please, don't be shy

Well, you know I'm not the jealous type”

猿が見て猿がやる

目の前の私と一緒さ

手を握って欲しい 恥ずかしがらないで

私は嫉妬するようなタイプじゃないから

本アルバムの冒頭曲であり、本アルバムの最初の先行リリースとなった楽曲だが、この曲を初めて聴いた時から今回のアルバムが前作とは全く違ったもの(この時点で個人的には若干の戸惑いも含んでいた)になっているという予感はあった。

アルバムがリリースして間もなく〈Tim’s Listening Party※〉に彼らのこの最新作がセレクトされた際に、彼らは1曲につき1ツイートのセルフ解説を行なっていたが、その際にこのアルバムを紐解くにあたり、気になる投稿を見かけた。

※The CharlatansのTim Burgessが主催するリスニングパーティー。各リスナーが同時に同じアルバムを再生して聴きながら、アーティストやプロデューサーなどそのアルバム関係者やティムが、再生されている曲についてTwitter上でコメントするというもの。コロナ禍でロックダウンするイギリスを中心に、孤独を和らげる試みとして盛り上がっている。

Snow Day - The centerpiece of the record. Was waiting to release this song since the day we wrote it in Scotland. Steen talks about his dreams and his subconscious and calls this song a pivotal moment on the record. My favorite song we’ve ever written.

Snow Day -レコードの中心曲。スコットランドでこの曲を書いた日からリリースを待っていたんだ。(フロントマンの)Charlie Steenは自分の夢や潜在意識について語っていて、彼はこの曲をこのアルバムの重要な瞬間と呼んでいる。今まで書いた曲の中で一番好きな曲だよ。

“Snow Day”はアルバム6曲目に位置する曲。まさに雪が降り頻る日のように冷たく無機質な閉塞感の中を駆け抜けるような雰囲気で始まる一方で、サビではガラッと転調し、轟音の中にエモーショナルな叫びを歌う。その二面的な部分を一つの楽曲にパッキングした歌こそが、このアルバムの中心だという。その理由はなにか。

And I see something that is new when I fall to you

I see something that is new when I fall to you

そして君に落ちていくとき何か新しいものに気づく

君の中に新しいものを見つけるんだ

「正直に言うと、全体的にはアイデンティティの危機というスレッドがある。それは自分を個人と捉えるか全体とで捉えるかといった異なる要素を分解したり分析したりという具合に。間違いなく、より深く、より個人的な状況を掘り下げている。それこそが自分のやりたいことだと思ったんだ。リリックについてこのアルバムでやりたかったことは他の全てのことと同じように話し合った。それがベストメイトの4人だとしても、ほかのメンバーに心を開いてリリックを読んでもらうことにはかなり恐怖心があった。でも、それは僕がやりたかったことだし、それ自体が大きな挑戦なんだ」

アルバムリリース前に発刊された「So Young Magazine Issue 25」でのインタビューでCharlie Steenはこう語った。ブリクストンのパブで磨かれていった1stアルバム『Songs Of Praise』とは対照的に、今回のアルバムでは1stアルバムのリリースツアーでの出来事や彼の21歳の頃の状況、内面的経験が反映されているという。

個人的にshameは、この年代のバンドらしく少しやんちゃで生意気というイメージを持っているのとと同時に、非常に実直で意志を持つバンドだという認識がある。英米の保守政党に対して抗議し、イギリスやロンドンが抱えている社会問題に声をあげ、最近ではBLMを支持するなど、SNSやメディアを通じて政治的主張をハッキリと行なってきた。その一方で自分たちのバンドのブレイクに胡座をかくことは一切せず、自分たちが育ってきた音楽コミュニティを一緒に盛り上げるように、アティチュードを共感できるアーティストに対して積極的かつ意識的にサポートを行なってきた。20代前半という年代であるにも関わらずサウスロンドンの真のリーダーとして周囲が認識するようになったのはその音楽的魅力の他にもこうした彼らの姿勢があると思うが、もしかしたらそれと同時に無意識的に大きなものを背負っていたのかもしれない。

彼らがまだ10代だった頃にリリースされた1stアルバムはその年のRough Tradeの年間ベストアルバムに選出されるなど一気にブレイクを果たした。Fat White Familyが「T2 トレインスポッティング」のサウンドトラックに起用されたという流れや同時期にGoat Girlの台頭もあり、サウスロンドン・ブリクストンのエリアで「何かが起こっている」ということを感じさせた。バンドのブレイクと2年間に渡ったリリースツアー。望んだ経験も望んでいなかった経験もあったであろう。青年と大人の狭間の奇妙で敏感な時期に、目まぐるしく変化した環境とそれが与えた内なる影響。客観的にその変化を自ら察知し、深く掘り下げて作品にとして昇華することが、彼のこのタイミングで必要な感覚だったのかもしれない。内省的なリリックが故にその全てを理解したり共感したりするのは難しいかもしれないが、混沌の中でもがき導き出したその歌への本気度や愚直さは確実に伝わってくる。

サウンド的にも大きな進化を遂げた。内省的な歌詞をより際立たせるような緊張感もあれば、その厳粛さから解放されるようなチャレンジングな一面も感じさせる。もちろんshameらしいどこかユーモアさのある空気感も健在。加えて、曲のバリエーションやアルバムの構成としても非常にライブ感のある作品であると感じた。

1曲目の“Alphabet”はこのアルバムの空気感と完成度の高さを予感させる洗練さと不穏さを備えた疾走的ナンバーで、オープニングソングとして相応しい楽曲となっている。2曲目“Nigel Hitter”は「ライブでの演奏が最も楽しい」と解説された楽曲でトリッキーなリズムとコミカルなギターリフが光る。“Born in Luton”は“Snow Day”同様に曲の中に不穏な緩急さが爆発し溶け合う。2019年の4月にIceageとの共同ツアー中にサウンドチェックで考案され、20種類近くのコーラスを経て完成されたという“Water In The Well”ではCourtney Barnettの代表曲“Pedestrian At Best”を彷彿とさせるギターリフで前作の“Tastless”に対抗するダンスナンバーだと感じた。

アルバム終盤の“Great Dog”→“6/1”→“Harsh Degrees”の流れはライブでの爆発力がそのまま凝縮されているように本当にお見事で、ライヴ・カルチャーが衰退してしまったパンデミック禍に於いて、再びライブの熱感を思い出させ、それを渇望せざるを得なくさせる。“Harsh Degrees”での爆発力はこのアルバムで最も沸点に到達し興奮できる瞬間だろう。6分強に及ぶ最終曲の“Station Wagon”では、クライマックスに向けて楽器を積み重ねながら壮大に本作品の結びと為す。1枚のロック・アルバムの音をフルで追うことがこんなに楽しいアルバムもなかなか無い筈だ。

ロックは死んだとまで音楽評論家の間で言われてしまった時期もあったが、2010年代中盤以降多くのバンドが再び台頭した。それは着火点となったサウスロンドンだけの現象ではなく、新たな章を開けるかの如くギターロックが様々なローカルで必要とされ始め、現在ではイギリス国内・国外を問わず各地でその灯火はあがっている。もし仮にshameの新作がリリースされなかったとしても充分に刺激的な状況が現在構築されていることは事実かもしれない。しかし、本作品でのこの素晴らしいカムバックを通じで自分にはまだまだshameを聴いたり彼らの動向を追ったりする必要があると再認識させられた。彼らはアーティストとしてもまだまだ成長していくハズだし、今後の益々の活躍を期待せずにはいられない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?