「廊下は走るな!」プロジェクト 〜Prologue

「下ノ廊下」

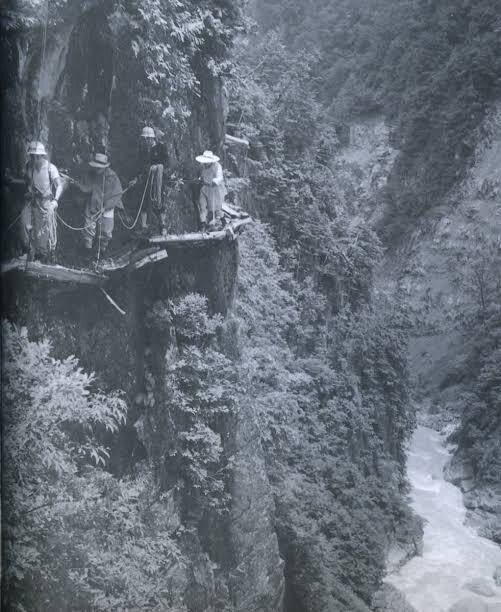

富山県は黒部ダムのある、黒部峡谷の中で、黒部ダムより下流の領域をそう呼んでいる。「廊下」というのは「絶壁に囲まれた深い谷」を意味し、黒部峡谷そのものを指しているらしい。ここには道幅の狭い断崖絶壁の道があり、「旧日電歩道」「水平歩道」という登山ルートが設定されているが、「登山道」というにはあまりに心許ない道だ。しかしながら黒部ダム建設時はこの心許ない道を50kgもの荷物を担いで移動していた剛力たちがいたというのだから驚きだ。現在は当時よりさらに歩きやすく整備されているとは言え、未だに「黒部に怪我なし」と言う言葉は健在で、ここにチャレンジして命を落とすものは毎年のように発生している。

ある時、登山経験の無い友人がTwitterでこの「旧日電歩道」についてツイートし、いつか行ってみたいと言っていた。当時はよく理解しておらず「旧日電」という言葉に何か感じるものがあり、少し調べてみると、俄然興味が湧いた。黒部ダム建設は戦後の電力不足補うために行われた世紀の一大プロジェクトで、その中で多くの犠牲者が出たことぐらいしか知らなかったが、調べれば調べるほど、興味深い内容が湧き出てくる。その成り立ちや歴史だけでなく、この道は日本でも有数の豪雪地帯であるため、11月になると積雪が始まり、通行できなくなり、その雪は年を跨いだ翌年の夏も溶けず、9月、年によっては10月になるまで残り、登山者の通行を阻む。つまりは1年のうち、1ヶ月程度しか通行できない場所である、ということがまた、オレの琴線に触れた。

こういう針の穴を通すようなことに俄然オレのテンションは上がる。実際にこの大自然に「人類の叡智を結集させて立ち向かった跡」をこの目で見るにふさわしいハードルだ。「やろう」そう決めた。

少し話は横道に逸れるが、下ノ廊下は「北アルプス(飛騨山脈の呼称)」にある。

人によるところはあろうが、一応、登山に心得のあるオレは「北アルプス」に対して特別な思いがある。登山というのはまあ、「ただ歩くだけ」なので、言ってみれば特別な「技術」が無くても誰でもできる遊びだ。ただそれは「何も起きない時」の話で、一度天候の悪化や各種のアクシデントが発生した時、もしくはそれを未然に防ぐことが「登山技術」のひとつなのだから、一度自然に牙を向かれたら、技術なき者はなす術なく死に至る。事実、北アルプスでは毎年のように遭難、滑落等の事故が発生している。北アルプスは富士山に比べるとバカの数は少なく、真剣に取り組んでいるにも関わらず、不幸にも事故に遭ってしまう人もいる。だが私的にはやはり、「登山技術」と言うものをほとんど身につけないまま入山する人が絶えず、本気で真剣に自然と向き合う人が同類扱いされてしまっている、という状況に見える。

死に方っていうのは大事で、自分が死んだ後に残された家族が非難されるような死に方だけは避けなければならない。そのためには上記のような事故は起こしてはいけない。そのためにはしっかりとした「登山技術」を学び、身に着け、最大限事故を回避する術を覚えるべき、ひいてはそれがどの世界にもいる、本気で趣味を楽しむ人たちに迷惑をかけないことにつながる、というのがオレの考えだ。

それを独学ながら低山で繰り返してきたが、一体どのレベルになればチャレンジできるのか。その線をひきあぐねていた。そこに下ノ廊下の話が出てきたので、これもひとつの縁だろう、と行く事を決めた。

しかしながら問題がひとつ。

同行する友人にもしっかりと独立した登山者になってもらわないと、北アルプスに入るべきではない、そう思った。山では誰かに依存するようなことがあってはならない。

バイク乗りは皆、個であり、個が集まり行動することはあっても、衆であってはならない。だからオレは群れることが好きで、仲間にもたれかかっている奴らをバイク乗りと認めていない。同じことは登山者にも言える。

友人は登山未経験者だったが、この考え方が分かる人なので思い切ってこちらの考えを伝えた。

「決行は2年後。そこに合わせ、必要な装備を揃え、体力をつけ、準備を整えて欲しい。」

初心者を拒むようなハードルを設定してしまい、少し厳しすぎるか…と一瞬思ったが、友人は驚くほど即決でこちらの話に乗った。

決行は2022年10月に決まった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?