すががさに霜降る夜やひそかごと 芥川龍之介の俳句をどう読むか42

一游亭主人伊香保に養はんとす。別情自ら悄然たり。

そうか。やはり伊香保に来たのか。

霜のふる夜を菅笠のゆくへかな

伊香保と言えば、

こんな話があり、明確に怪しい。

【別情】ヘ゛ツシ゛ョウ

別れるときの悲しいもの思い。

【悄然】ショウセ゛ン

心配してしょんぼりとしたさま。「夕殿蛍飛思悄然=夕殿に蛍飛びて思ひ悄然たり」〔白居易・長恨歌〕

寂しくひっそりしたさま。

まあ「別情自ら悄然たり」という背景はあったのだろう。

この句は室生犀星から菅笠が「皮かむりの古さ」「餘りに古きに從ひ過ぎ做ひ過ぎる」と指摘されている。漢口ではヘルメットだったが、

霜のふる夜をメットのゆくへかな

ではさすがに浮ついている。

ところでこの句、何か引っかからないだろうか。霙は降るが、霜は降りるもの。霜は地面に氷が立つ。霜降りには別の意味もあり、

しも‐ふり【霜降】

1 霜のおりること。《季・冬》

2 霜のふりかかったように、細かく白い斑点のある羽毛。

3 霜のふりかかったような、細かく白い斑点のある模様。また、その模様の衣服。「霜降りの背広」

4 上等の牛肉で、白い脂肪が不規則な網の目のように入り込んでいるヒレ肉(内ロース)。

5 =しもふりづくり(霜降作)

6 花柳界で、魚の茶漬をいう。

霙ふる夜を蛇の目をゆくへかな

では何故いけないのか。

革色の半合羽に菅笠をかぶつてゐたと思ひねえ。

安政六年九月七日、菅笠をかぶり、旅合羽を着、相州無銘の

室生犀星の批判そのものがおそらく「旅合羽」までを意識に含めたものであろう。まさか菅笠に蓑ではあるまいとは思いながらも、菅笠に二重廻し(インバネス)ではあるまいと見ていたからこその「餘りに古きに從ひ過ぎ做ひ過ぎる」という批判だったはずだ。

eu amo o fato dessa arte existir, pq caso vcs não saibam, o Natsume Soseki (autor) foi professor do Akutagawa Ryuunosuke pic.twitter.com/neYn06Dgzv

— ⋆ ࣪cath !! 📖: O Castelo Animado (@chuuystar) October 19, 2023

しかし実際には「旅合羽」は着ていなかっただろう。しかし霙でないにせよ、細かな氷状のものが降りしきっているのならば、菅笠だけではいかにも頼りない。つまり細かな氷状のものが降りしきっていたわけではないのではなかろうか。

ざくざくと霜を踏みながら菅笠はただ顔を隠すための役に立つていたに過ぎないのではなかろうか。

トモエホ? 誰や?

こうして明治の句を見ていくと、菅笠は夏の農作業以外ではさして実用的なものではない。やはり「別情自ら悄然たり」というところを見れば、菅笠は顔を隠すためのもので霙を避けるものではなかろう。

養うと言いながら実際にやったことはセックスであろう。だから伊香保の思い出と言えば一人乗りの自動車の話になってしまうのだ。伊香保と言えば不味いそばを食べて品川猿とサッポロの瓶ビールを飲みましたと村上春樹が書けば嘘である。

わざわざ四国うどん巡りをして、最後の晩餐は「鍋焼きうどん」だと決めている村上春樹なら、伊香保では水沢うどんを食べてセックスするのが普通だろう。そして当然性欲の強い芥川龍之介ならば、伊香保まできておいてセックスをしないわけがないのだ。

霜のふる夜を菅笠のゆくへかな

この菅笠には「すげがさ」と「すががさ」の読みがある。「すががさ」の方がいささか雅か。

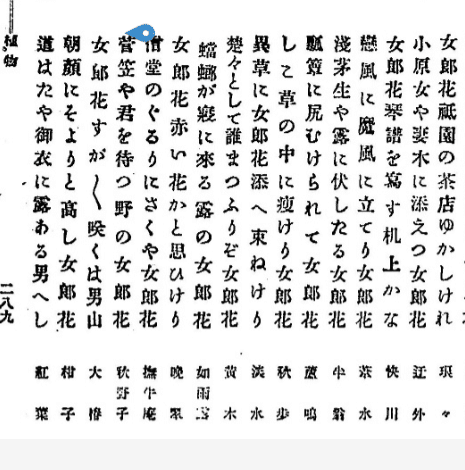

この句は、

すげなくもあかる菅笠霜夜かな

いかほろの霜降る夜のわかれかな

すががさの忍びあまるやみそかごと

このくらいに解釈しておこう。

みそか‐ごと【密事】

①秘密のこと。ないしょごと。

②男女の密通。私通。大鏡道長「弟殿は―は無才にぞおはしまししかど」

念のため。

霜のふる夜を菅笠のゆくへかな

これは芥川の姿ではなく、

こうした道行でもなく、去り行く女の姿であろう。自分のゆくえは分かるだろうからそこに詠嘆はないものだ。あるとしたら拉致された場合だ。自ら去るのに「悄然たり」ということもない。あるとしたら拉致された場合だ。勘違いしている人がいるかもしれないので、念のため。

【余談】

私は鴎外の歴史小説が好きでしたけれど、芹川さんは、私を古くさいと言って笑って、鴎外よりは有島武郎のほうが、ずっと深刻だと私に教えて、そのおかたの本を、二三冊持って来て下さいましたけれど、私が読んでも、ちっともわかりませんでした。いま読むと、またちがった感じを受けるかも知れませんけれども、どうもあの有島というかたのは、どうでもいいような、議論ばかり多くて、私には面白くございませんでした。私は、きっと俗人なのでございましょう。そのころの新進作家には、武者小路とか、志賀とか、それから谷崎潤一郎、菊池寛、芥川とか、たくさんございましたが、私は、その中では志賀直哉と菊池寛の短篇小説が好きで、そのことでもまた芹川さんに、思想が貧弱だとか何とか言われて笑われましたけれど、私には余り理窟の多い作品は、だめでございました。

小説の中の台詞とは言え、ここから省かれている名前を考えると太宰の好みが解るというところ。要するに久米正雄など眼中になく、佐藤春夫には額づきながら言及する勇気がない。紅葉、露伴は古い。一葉、鏡花も肌に合わない。漱石は俗。そう書いているようなものだ。飽くまでも個人の感想です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?