小春日やそこでは寝られぬ竹の枝 芥川龍之介の俳句をどう読むか54

小春日や木兎をとめたる竹の枝

この句もわりと「ふーん」されているようだ。何と勿体ない。一読則ちおもしろいとならないかね?

なんでならへんの?

竹の枝って、こんなやで。

なんで無理してそんなとこにとまっとんねんな。あほちゃうか。それにつるつる滑るやろ。

うくひすの枝ふみはつす初音哉 蕪村

みたいなことになっても知らんで。

竹の枝はとまるもんちゃうで。

なんぼなんでも柿の枝とかにしときいな。なんぼ折れやすい言うても木兎くらいでは折れへんやろ。

竹の枝なんぞにとまったら重みでだらーん垂れるで。

斜めになっても平気なんか。意地っ張りか。

……言葉には意味がある。すべての俳句を絵にする必要はないが、この句は絵面がいかにも滑稽な句だ。それを絵にもしないし笑わない人は一回芥川にごめんなさいしてください。

こうして明治の句を眺めてみると、まず「頭巾」を詠んでは負けだということが解る。「耳」でもういけない。そもそも「つく」の語源の一説に「耳がつくから」というものがあるので、トートロジーに落ちてしまう。

顔を直接いじる行為はルッキズムとして厳密に禁止されている。

木菟や巻に對して瞠目す 鴎外

なんていうのはもうアウトな時代だ。

木兎の頬(つら)に日のさす時雨哉 蕪村

これはセーフ。

世の中は木兎の耳のなくも哉 子規

親爺の眼木兎の眼の晝ならん 子規

これはアウト。

木兎や寒月落て塔高し 子規

これはそこはかとなく雅。

バアナアドリイチとかたる黒服の女はみみずくによく似たるかな

これもアウト。

さらに

枯れ枝に青き鳥鳴く小春かな 鳴雪

この句自体は良いが、木兎を鳴かせてしまえば月並みのそしりは免れまい。

木兎の鳴きやむ杉の霰哉 子規

子規は敢えて鳴きやませている。

山風に暁のなぐれや木菟のこゑ 蛇笏

これはどうしたことか

山の童の木菟捕らえたる鬨あげぬ 蛇笏

と一転考えこませるような句もある。

木菟の独わらひや秋の昏 其角

これがぎりぎりのところだろう。

木兎なくや人の人とる家ありと 一茶

これは後ろが物凄いので何とかなっている。

藪の木に暁月しらみ木菟の冬 蛇笏

蛇笏は雅だが、面白みには欠ける。

月さして槻にあまたの今年木菟 蛇笏

これも「あまた」で辛うじて救われている。

木兎ハ不斷日永と思ふ哉 一茶

これはよく分からない。

木兎のたはいなく寝る時雨哉 一茶

これもピンとこない。

木兎は淋しき晝のしくれ哉 子規

木兎と時雨の取り合わせも月並みか。

まあ「小春日に鳥」そのものがかなりきわどいところを芥川は「竹の枝」というトリッキーなものを持って来て、ミミズクの耳が斜めになり、なんでかなと首を傾げる丸い目を「詠まない」という工夫をしていることが解る。

月の鏡小春に見るや目正月 芭蕉

ふる雨も小春也けり智恩院 一茶

麦ぬれて小春月夜の御寺哉 一茶

口すぎの念佛通る小春哉 一茶

小春風真帆も七号五勺かな 蕪村

昔の人はそもそも「小春日」を詠まない。

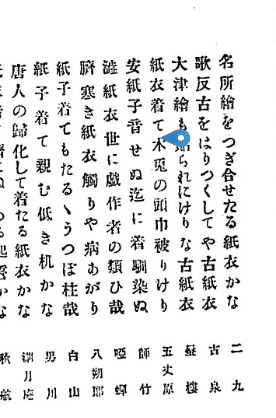

竹の枝の俳句そのものが少なく、

寒椿竹の枝打つ音すなり 龍太

蛇笏の息子の句くらいしか見つからなかった。

明治の発句ですりきれた小春日の季題を竹の枝で斬新に詠んだ芥川は凄い。凄いひねくれものだ。

小春日や木兎をとめたる竹の枝

この句の解釈は「だらーん(?)」でよかろう。

小春日や木兎をとめたる竹の枝

この句は

木菟や上手に眠る竿の先 一茶

を引っくりかえしたような句だ。上手にもほどかあるぞという句だ。

小春日や角鴟とめたる竹の枝

さして雅とは言えずともこのぼんやり抜けたところが小春日らしくていいではないか。

[追記]

芥川の手帳に、

小春日に耳木兎とまる竹の枝

小春日に梟とまる竹の枝

という句がある。梟よりも木兎の方が絵的に面白く、字でいえば耳はとりたいということか。

【余談】

散文家として比較すれば、鴎外の方が漱石より雄勁である。漱石のよわさは、しかし彼の稟性の低さに由来するものではない。既に自然主義にはおさまれず、さりとて自身の伝統によって内田魯庵の唱導したような文学の方向にも向えず、新しい方向に向いつつ顫動していた敏感な精神の姿である。芥川の散文は教養のよせ木であり脆さが痛々しいばかりである。

言うねえ。

かなり言うよね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?