季語殺し炸裂夏のにほひかな 芥川龍之介の俳句をどう読むか35

唐黍やほどろと枯るる日のにほひ

この句もかなり誤解されているようだ。

まずは「ほどろ」。

ほどろ 【斑】 (形動ナリ) 雪がはらはらと降るさま。また,雪がまだらに降り積もるさま。はだら。「沫(アワ)雪降れり庭も―に/万葉 2323」

この意味に解釈している人があるようだが、「まだらに枯れる」? つぶつぶがまだらに白茶けるという意味? 剝けばそうだろうが、そもそもそういうやり方で詠み手自らが状況を迎えに行くことは、俳句ではあまりお上品とされていないのではなかろうか。

ほど‐ろ (ホドは散りゆるむさま。ロは接尾語) ①雪などが、はらはら散るさま。万葉集10「庭も―に雪そ降りたる」 ②(→)「夜のほどろ」に同じ。 ③ワラビの葉や茎がのびてほおけたもの。散木奇歌集「いつか―とならむとすらむ」。方丈記「蕨の―を敷きて夜の床とす」

ほお・ける ホホケル [3] 【蓬ける】 (動カ下一)[文]カ下二 ほほ・く 古くなってけば立つ。ほつれ乱れる。そそける。「―・けた畳」「風に吹かれて―・けた鬢(ビン)」

ここはあくまでも穂が長けて、立ち枯れているよ、という程度の意味ではなかろうか。

○蕨のほどろ蕨の穗の長く延びたるものをいふ。山家集、西行の歌に、「なほざりに燒きすてし野のさわらびは、折る人なくてほどろとやなる」など見えたる

丁度この頃芥川は十歳。背伸びせずとも入ってくる語彙であろう。

無論ここも「巴旦杏」「蛼(いとど)」に続いて我鬼が悪戯を仕掛けているところでもあろう。

一応全集では「ほどろ」に「稲穂がのびてほおけたもの」と注が付いている。

しかし今回は二段構えだ。

むしろ「日のにほひ」の方が解り難いのではなかろうか。

こうではなくて、

こういうことだろう。ここが解っている人は見当たらない。

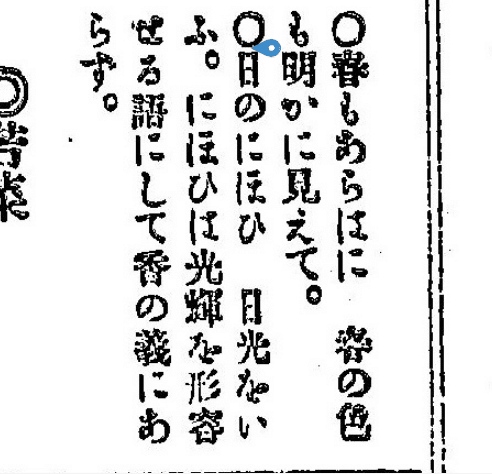

におい【匂】ニホヒ

①赤などのあざやかな色が美しく映えること。万葉集10「黄葉もみちばの―は繁し」

②はなやかなこと。つやつやしいこと。万葉集18「少女らがゑまひの―」

③かおり。香気。狭衣物語3「かうばしき―」。「香水の―」

④(「臭」と書く)くさいかおり。臭気。「すえた―」

⑤ひかり。威光。源氏物語椎本「つかさ位世の中の―も」

⑥人柄などの、おもむき。気品。源氏物語幻「かどかどしう、らうらうじう、―多かりし心ざま、もてなし、言の葉」

⑦(「臭」とも書く)そのものが持つ雰囲気。それらしい感じ。「庶民的な―」「犯罪の―」

⑧同色の濃淡によるぼかし。

㋐染色法また襲かさねの色目などで、上が濃く、下が薄い配色。上を濃くするのを普通とし、下を濃くするのを裾濃すそごという。

㋑匂縅においおどしの略。

㋒女のかき眉の下の方の薄くぼかしたところ。

㋓日本刀の刃の、地肌との境目の部分に霧のようにほんのりと見える文様。最も大切な見所の一つ。

⑨芸能や和歌・俳諧などで、そのものに漂う気分・情趣・余情など。花鏡「一声の―より、舞へ移る境にて妙力あるべし」。去来抄「移り、―、響きはつけざまのあんばいなり」→匂付においづけ。

におい ニホヒ [2] 【匂い・臭い】

〔動詞「匂う」の連用形から〕

(1)物から発散されて,鼻で感じる刺激。かおり・くさみなど。臭気。

〔「かおり」が快い刺激についていうのに対し,「におい」は快・不快両方についていう。不快な場合の漢字表記は多くは「臭い」〕

「花の―をかぐ」「香水の―」「玉ねぎの腐った―」「変な―がする」「薬品の―をかぐ」

(2)そのものがもつ雰囲気やおもむき。それらしい感じ。「パリの―のする雑誌」「生活の―の感じられない女優」「不正の―がする」「悪の―」

(3)日本刀の重要な見所の一。地肌と刃部との境い目にそって霧のように白くほんのりと見える部分。

→沸(ニエ)

(4)色,特に赤い色の映えのある美しさ。色が美しく照り映えること。「紅に染めてし衣雨降りて―はすとも/万葉 3877」

(5)つややかな美しさ。はなやかな美しさ。「この(=若宮)御―には並び給ふべくもあらざりければ/源氏(桐壺)」

(6)威光。栄華。「官位(ツカサクライ),世の中の―も何ともおぼえずなむ/源氏(椎本)」

(7)染め色,襲(カサネ)や縅(オドシ)の色目で,濃い色から次第に薄くなっているもの。「蘇枋(スオウ)の下すだれ,―いと清らにて/枕草子 60」

(8)「匂い縅(オドシ)」の略。「萌黄の―の鎧きて/平家 7」

(9)描(カ)き眉の,薄くぼかしてある部分。

(10)俳諧用語。発句または付句から感じとられる情趣。「今はうつり・響き・―・位を以て付くるを良しとす/去来抄」

北原白秋の『邪宗門』でさて「日のにほひ」は臭っている。

斎藤茂吉も臭っている。

むぎ畠のとほき果よりのぼる日のにほひのうちに雲雀なくなり

これが「日光」である。

これも「日光」だろう。

月光は「月のにほひ」となる。

ここの解釈が違うと流石に駄目だろう。

唐黍は秋の季語だが、

唐黍やほどろと枯るる日のにほひ

この句は「唐黍」を季語にした秋の句ではなく「日のにほひ」を季語にした夏の句である。こういう詠み方は前にもあったよね。

春の季語「蝶」を殺して夏の句にする。

秋の季語「唐黍」を殺して夏の句にする。

この季語殺しという作法は、

木枯らしや目刺にのこる海の色

……においても試みられたとみてよいかもしれない。(ただし私は飽くまで喧しいと思っている。)

そして本人もこれを夏の句として選んでいる。句意は「唐黍の穂を長けて立ち枯れているほどの日の光であることよ」という程度のものであろう。唐黍を剥いたらさすがに唐黍の匂いがするでしょう。

ちなみ全集では「日のにほひ」に注がない。それで解ったつもりでいるのかな。そういうとこだよ、吉田精一。

我鬼は本当に曲者なのである。

なんと『澄江堂句抄』では、

鎌倉なる三汀を訪ふ。庭は何の風情もなけれど、庭の外なる砂畠の秋の色おもしろかりければ、

……という言葉が添えられていて、全く訳が分からない。本当にいたずら小僧だ。

唐黍やほどろと枯るる日のにほひ

いや、この句の季語はむしろ「ほどろと枯るる」でダブル季語殺しなのか。日のにほひは殺せてないぞ。

日のにほひほどろと枯るる唐黍や

【余談】

私に上海を見て来いと云った人は芥川龍之介氏である。氏は亡くなられた年、君は上海を見ておかねばいけないと云われたのでその翌年上海に渡ってみた。着いて最初に感じたことは、ここでは総てが銀の上を流れているということであった。この感じは感覚的なもので、いたる所にある銭荘と書かれた両換屋が私に刺戟を与えたのである。私は金塊相場の立つ所を見に行き、金と銀との運動の変化や棉花の売買方法を私に知られる限り知ろうとした。次ぎには租界内の各国の組織と関係とだんだん興味につられて進むに従い、ここは世界で一番新しい形態の街なるのみならず、各民族のどのような認識も伝統も役には立たぬ所だと思い、各国がここから本国に持ち帰るものは誤謬を運んでゆくばかりだと気がついた。また同様に支那人自身もこの街に関しては誤りを冒しているに相違ないと思った。しかも、この理解困難な場所に注意することなくしては、東洋の政治は行い難く、世界の政治も商業も運用不可能な状態になる時が近い将来に必ずあるだろうと考えた。これはむしろ誇張の必要あるほどに重要な所であると思ったが、ヨーロッパへ行ってみて、初めてそれが真実であると認定せられるべきさまざまな埋設物を私は感じることが出来た。恐らくこの上海という都会にだけは数学は無力である。ここでは科学の隣りに易占の屋台が何の不思議もなく並んでいる。

芥川の意図は定かではない。しかし「支那」ではなく「上海」というところに意味があるのではなかろうか。芥川にもお金をたくさん与えて世界旅行させるべきだったのではなかろうか。

だからなにがどうなるものでもなかろうが。

昔SNSで話題になった鼻詰まりを完璧に治す運動がほんとすごいから鼻詰まりが辛い人は是非やってみて欲しい

— 世界バズリズム🇯🇵 (@sokuhoulife) October 26, 2023

pic.twitter.com/9BPBItKpRh

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?