やはり戦前から読まないと 平野啓一郎の『三島由紀夫論』を読む31

新潮社の『決定版 三島由紀夫全集』を見ても『春の雪』に現れる明治三十七年六月二十六日の「得利寺附近の戦死者の弔祭」にはルビも降られていなければ、註解もない。

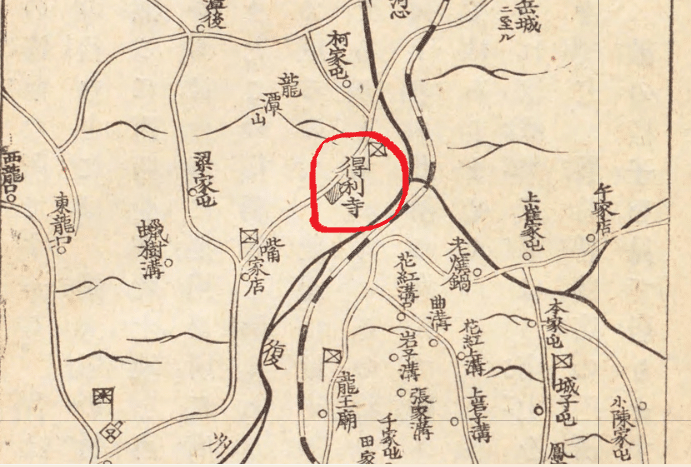

お陰で日露戦役を知らない多くの人は「得利寺」を「とくりでら」と読み、日本のどこかの寺の名前と思い込んでいることだろうが、これはこんな場所である。

金州からは北へ三十里ばかり、普蘭店からは同じく二十里足らずの所にある清国(現在の中国遼寧省)の地である。

従って「テーリースー」と中国語読みされている場合もある。三島由紀夫がどの読みのつもりでこの文字を書いたのかは定かではない。

そこには三島が描いたような「都合六本の、大そう丈の高い樹」は見当たらず「何千といふ兵隊」も数えられない。ただ「左隅の前景の数人の兵士が、ルネサンス画中の人のやうに、こちらへ半ば暗い顔を向けている」とは言えなくもない。

しかし松枝清顕の記憶の中の光景よりも実際の写真は少しわびしく見える。この差異が何を意味するのかはしばらく問うまい。

ルネサンス画の構図は意味を持つ。

振り返りは問いかけでもあろう。この場合は直截に、「なんでこうなった?」と問いかけられていると言っていいだろう。

とにかく三島由紀夫は松枝清顕の最初の記録を日露戦争の戦没者慰霊祭「得利寺附近の戦死者の弔祭」の記憶から始め、その「悲哀」から語り始めることにした。

松枝侯爵邸は渋谷に十四万坪の地所を持つ。当時の渋谷とは南豊島郡渋谷村である。渋谷の高台と言われてみれば、それは渋谷区松濤二丁目4番8号、昭和十二年当時三島由紀夫が住んでいた渋谷区大山町15番地付近のイメージであろうか。

渋谷駅から見ると道玄坂をずんずん上り、神泉を手前に右に少しそれたあたりだ。無論草ぼうぼうでもないがビルもない。

しかし今よりははるかに自然にあふれた、自然薯でも取れる場所だったのである。

そのことの脅威をあなたは明日にでも確認することが出来る。明治神宮を歩いて、代々木公園を散歩して、なにかさっぱりとして気分が晴れたような顔をしているあなたに、私はこんな意地悪い質問をしてしまうかもしれない。

「すごく自然が残っているでしょう?」

代々木公園には、代々木公園に訪れる野鳥のリストが掲示してある掲示板がある。確かに野鳥の数では代々木公園は相当なものだろう。しかし明治神宮と言い、代々木公園と言い、その手前の道端に盛んに生えているオレンジ色のポピーが一本も生えていない。

この欺瞞。

恐るべき不自然。

三島由紀夫の『春の雪』は日露戦争の悔恨と、三島由紀夫の生家の記憶とが結びつけられて始まった。この『春の雪』を平野啓一郎はこう俯瞰する。

第一巻『春の雪』は、一九一二年から一四年までの東京を主な舞台としており、最後は奈良の月修寺でクライマックスを迎える。主人公である松がう清顕と綾蔵聡子との悲恋が主題であり、全四巻を通じて登場する本多繁邦は、清顕の友人として二人の恋愛の仲介を務める、いわば脇役である。

悲恋という表現が当たらないことは既に述べた。

その他の点は間違いではないがこの総括からは得利寺と渋谷が抜けていた。

改めて眺めると得利寺とはなんと浅ましい名前だろうと思える。それは次第に確立していく戦後の高度資本主義社会に於いて成金となっていく本多が訪ね行く場所にふさわしい。そんな場所を巡って遠い昔に戦争が行われ、その後始末が令和の現在まで尾を引いているという現実がある。そのことに平野啓一郎は完全に無自覚ではないか。

ごく当たり前に眺めると『春の雪』は日露戦役の話から始まり、天皇の御幸が回想され、現在時間は乃木希典の殉死の後にある。つまり明治天皇の崩御というものに一言も触れられることなく、むしろ乃木希典の殉死の報がより大事件であるようにして、明治天皇の崩御、大正天皇の即位というものはどうでもいいこととして『春の雪』は始まる。

これはやはり明治天皇の崩御、大正天皇の即位というものを無視して書かれた谷崎潤一郎の『羹』のようなわざとらしいやり過ごしと言ってよかろうか。

日露戦役の話題は当事者の「なんでこうなった?」ではなく観察者の「あれなんだった?」という振り返りでもあろうが、明治という時代の終わりに日露戦役の悲哀が語られるという構図はいかにも批判的なものである。

「僕、今日、妃殿下のお裾を持ちながら、ちよつとつまづいてしまつたんだ。妃殿下はにつこりしてゆるしてくださつたよ」

飯沼はその言葉の浮薄、その責任感の欠如、その潤んだ目に浮かぶ恍惚をことごとく憎んだ。

これが何年のことなのか明記はされない。

十三歳の清顕は美しすぎた。

こう書かれるのが清顕のお裾持ちの年であれば、天皇の御幸は「頭を撫でていただいてから、この新年のお裾持ちまで、四年を経てゐるけれど」と書かれていることから、清顕の年齢を基準に考えてみると、

十歳 御幸

十一歳

十二歳

十三歳 お裾持ち

十四歳

十五歳

十六歳

十七歳

十八歳 学校で日露戦役の話が出た時

だいたいこんな年代記があったことが解る。ここに年号を重ね合わせることで何かが見えてくる。

明治三十七年 十歳 御幸 得利寺附近の戦死者の弔祭

明治三十八年 十一歳 日露戦争終結

明治三十九年 十二歳

明治四十年 十三歳 お裾持ち

明治四十一年 十四歳

明治四十二年 十五歳

明治四十三年 十六歳

明治四十四年 十七歳

明治四十五年/大正元年 十八歳 学校で日露戦役の話が出た時

このように整理できるだろう。「四年を経て」の捉え方によっては一年ずれるが、『春の雪』はおおよそ明治三十七年頃からの錯綜した時間の回顧によって書き始められている。そしてこのような計算が偶然のものでなければ、日露戦役の最中、明治天皇は近所を御幸して相撲を見物して坊主の頭を撫でていたという話になる。

あの戦争がをはつた年、二人とも十一歳だつたのであるから、もう少し鮮明におぼえてゐてもよささうなものだ、と清顕は思つた。

そして、

むしろかうした不安は、清顕のお裾持ちの年の一年前に、十七歳でこの宅に住み込んだ飯沼の胸に澱んでいた。

明治三十七年 十歳 御幸 得利寺附近の戦死者の弔祭

明治三十八年 十一歳 日露戦争終結

明治三十九年 十二歳 飯沼十七歳

明治四十年 十三歳 お裾持ち

明治四十一年 十四歳

明治四十二年 十五歳

明治四十三年 十六歳

明治四十四年 十七歳

明治四十五年/大正元年 十八歳 学校で日露戦役の話が出た時

とにもかくにも『豊饒の海』は相撲を見物する天皇と得利寺附近の戦死者の弔祭を重ね合わせ、お裾持ちに恍惚とする主人公を飯沼茂之ににらみつけさせるところから始まる。

飯沼はその言葉の浮薄、その責任感の欠如、その潤んだ目に浮かぶ恍惚をことごとく憎んだ。

この飯沼の感情はただ軟弱を嫌ったものでは無かろう。

彼は優雅の棘だ。しかも粗雑を忌み、洗練を喜ぶ彼の心が、実に徒労で、根無し草のやうなものであることも、清顕はよく知つていた。

平野啓一郎はこの清顕の美しさにさして意味を見出せない。しかしこう書かれてみれば、平野啓一郎が『みのもの月』や『花ざかりの森』など戦前の三島由紀夫作品を完全に無視して『仮面の告白』から『三島由紀夫論』を始めたことの根本的な間違いが明らかであろう。

この雅の棘を持つ松枝清顕が戦前の三島由紀夫の投影であることは疑うべくもなかろう。確かに若き日の三島由紀夫は美少年と言ってよい。そして何よりも雅を好む詩を書く少年であった。

そして平野はこの『春の雪』を悲恋の話とだけ総括するが、そんなわけもない。松枝清顕がお裾持ちした春日宮妃殿下とは三島由紀夫の創意であろう。

三島由紀夫がこの春日宮御宇天皇という天皇ではなかったけれど死んでから五十四年後に「天皇だったことにされ」、現在の天皇家に血統的には連なるとされているいかにもいかがわしい天皇のようなものから「春日宮」という文字を借りたことは間違いなかろう。

しかしそこに注目してみると志貴皇子とはいかにもでたらめな天皇なのである。新嘗祭で天照大神と直結することにより今上天皇になるという三島由紀夫の理屈からすれば、志貴皇子はとても天皇たりえない。

よくぞそんなものを見つけ出してきたなと感心してしまう。

夏目漱石も天智天皇あたりから「血統」なるものがはなはだ怪しくなることには感づいていた。天智天皇、天武天皇、桓武天皇、推古天皇、欽明天皇、応神天皇、聖武天皇と漱石が引き合いに出した天皇について調べてみるとなかなか面白い。しかしさすがは三島由紀夫だ。志貴皇子は相当お勉強しないと見つからないだろう。三島由紀夫がいかに勉強家なのかが解る。

平野啓一郎はこの三島由紀夫のお勉強を無視してしまった。なんてこった。

対岸に背を向けて本多が漕ぎ出すにつれ、紅い水面の反射を受けて上気してゐるかに見える清顕の目が、神経質に本多の目をよけて、一途に岸へ向けられてゐるのは、成長期の男同士の虚栄心から、自分の幼児をあまりにもよく知り、あまりにも感情的に支配してゐた女性への、彼の心のもつとも弱々しい部分の反応を、友に知られたくないためではなからうかと思はれた。清顕はそのころ、自分の肉体の小さな白い擬宝珠の蕾まで、聡子に見られてしまつてゐたかもしれないのだ。

幼馴染の二歳年上の女の人に自分の小さなおちんぽを見られていたかもしれないという感覚は一体どのようなものであろうか。そもそもこのようにしてそういう設定を創り出し、小さなおちんぽにフォーカスして見せることで、三島由紀夫は矢張り小さなエロティシズム、見られたい願望というものを刺激しているのであろう。

ここにはとても「恋」とだけ片づけられるものがあるわけではない。

平気で腰をかがめて摘むので、聡子の水いろの着物の裾は、その細身の身体には似合はぬ豊かな腰の稔りを示した。

そして和服では目立たぬ胸の代わりに尻という女性の肉体美にもフォーカスしてみる。

その時敬太郎の頭に、この女は処女だろうか細君だろうかという疑が起った。女は現代多数の日本婦人にあまねく行われる廂髪に結っているので、その辺の区別は始めから不分明だったのである。が、いよいよ物陰に来て、半ば後になったその姿を眺めた時は、第一番にどっちの階級に属する人だろうという問題が、新たに彼を襲おそって来た。

見かけからいうとあるいは人に嫁いだ経験がありそうにも思われる。しかし身体の発育が尋常より遥かに好いからことによれば年は存外取っていないのかも知れない。

三島由紀夫は漱石を評価しない。しかしこの時田川敬太郎が見ているのは田口千代子の尻である。まあ、上手い書き方だ。それに比べると三島は敢えて露骨に書いて、三人称の語りの中でさえ十八歳という有り余るエネルギーを抱えた清顕青年の視線をそこに向けてさえいるかのようだ。漱石は当然田口千代子の肉体の成熟を見せつけるために体を捩じったのである。

聡子に、

「私がもし急にいなくなつてしまつたとしたら、清様、どうなさる?」

こういわれて不安になり、不機嫌にもなった清顕はこう観察される。

これがもし恋心であつて、これほどの粘りと持続があつたら、どんなに若者らしかつたらう。

語り手はこの後随分と清顕に味方して、彼の不安をこう説明してみる。

・「決定的なもの」がもう少しで手に入りそうになった矢先聡子が邪魔をして未決定の沼へ押し戻したと清顕は考えたがる

清顕自身は、

・聡子なんかとは何の関わりもない、僕自身の抽象的な不安のあらわれだ

こう心の中で言ってみる。

ここの理屈は解らないところだ。勿論再読であれば、「決定的なもの」が至高の禁を犯す優雅というものに気が付いたところであり、清顕を新たな人間になった十九歳の時点でこうした不安は錯覚だったとみなされるのではないかと言えるだろうが、ここはまだ四章、十九歳になるのは二十五章である。

第五章ではまた清顕が十五歳の年の「御立待」の祝いの話に戻る。先ほどの計算では明治四十二年ということになる。盥に水を汲んで月を映して大成功ということにはなるのだが、どうやらその縁起の良い儀式のときから清顕は喪失を怖れる性格であったらしい。小さな喪失が秩序全体を動かない靄のうちに閉じ込めてしまうのが恐ろしかったという。

何だそういう性格なのかと思う。

しかしまた清顕は聡子の「私がもし急にいなくなつてしまつたとしたら、清様、どうなさる?」という問いかけが、自分の気を引くための駆け引きであったと気が付くと、不安が消えうせることにもなる。

性格じゃなかったのかと考える。

じゃあ、十九歳の時に錯覚だと気がついた不安は何だったのかと解らなくなる。

三島作品を読むということは、こうした「解らない型アトラクション」に参加するということであり、あちこちに色んな仕掛けがあることを見なければならない。

実際平野啓一郎はこの序盤の清顕について殆ど触れておらず「19 『春の雪』に於ける天皇と「雅び(優雅)」」で「勅許」あたりからストーリーをなぞり始めていて、日露戦役に触れない。本人が一番良く知っている筈なのに。作家というものは誰でも最初の一行には凝ってみるものだ。

それがないから指嗾が天皇と繋がらない。

ええと「日露戦役の時明治天皇は相撲を見物していましてね」そう書き始められていたら『春の雪』なんて誰も読まないだろうけど、現に誰も読めていないんじゃなかろうか。

そんなことを思う。今日この頃。皆さんいかがお過ごしですか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?