なにかおかしなものがある 芥川龍之介の『芋粥』をどう読むか⑫

「利仁が一人居るのは、千人ともお思ひなされ。路次の心配は、御無用ぢや。」

五位の狼狽するのを見ると、利仁は、少し眉を顰めながら、嘲笑つた。さうして調度掛を呼寄せて、持たせて来た壺胡籙を背に負ふと、やはり、その手から、黒漆の真弓をうけ取つて、それを鞍上に横へながら、先に立つて、馬を進めた。かうなる以上、意気地のない五位は、利仁の意志に盲従するより外に仕方がない。それで、彼は心細さうに、荒涼とした周囲の原野を眺めながら、うろ覚えの観音経を口の中に念じ念じ、例の赤鼻を鞍の前輪にすりつけるやうにして、覚束ない馬の歩みを、不相変らずとぼとぼと進めて行つた。

僕は今芥川と漱石について調べているんだよ、と旧友に話したらどんな顔をされるんだろう?

芥川と漱石って、あの芥川と漱石?

それはおそらく何か人には言えない特別な事情があってのことだとは思うけれど、それが真面なことではないってことは解っているんだよね? と言われるかもしれない。

さらに今日は『芋粥』について書いたんだと知ったら、

え? いっ『芋粥』? 『歯車』における助詞の使用頻度とかの研究じゃなくて? 今更『芋粥』?

とさすがに呆れてしまうだろうか。

しかし私は何もいじけているわけではないし、開き直っているのでもない。芥川が『今昔物語集』に対してしたように、芥川作品を極素直に読んでいるだけだ。その理由はとりもなおさず、近代文学の一丁目一番地たる芥川と漱石が杜撰に読み飛ばされているからにほかならない。

例えばこの人は自分の疑問を繋ぎ合わせれば答えに辿り着くことに気が付かない。読み飛ばしているからだ。

私はそうではない最初の一人になろうとしているだけだ。

そんなシンプルなことがこれまで誰一人出来なかったのだから。

「自分の弱さを受け入れる」のと同じぐらい「自分の強みを受け入れる」のは勇気がいる。他人になろうとするのをやめて『自分は自分にしかなれない』のを認めた上で戦略を考えるとうまくいきやすい。

— 佐藤航陽(さとうかつあき) (@ka2aki86) March 11, 2024

さて、昨日は芥川が『宇治拾遺物語』、『今昔物語集』に寄り添いながら映像化を企て、リアリティを生み出そうとしていると書いた。今日はそのリアリティって何のためというお話。そして引き続き読者の立ち位置と読むということの本質的な部分に分け入っていこうかと思う。

利仁あざ笑ひて、「利仁一人侍らば、千人と思せ」といふ、が『宇治拾遺物語』、『今昔物語集』では「己一人侍るは千人と思せ」となる。それにしてもどうしてこんなに似通った別々の話が伝えられているのだろうと不思議になる。おそらくこれは聞き書きの筈である。書かれた時代と書いている時代は二百年近く離れているだろうか。この話に限らず、この話は事実ではなく創作であろうという話は『宇治拾遺物語』、『今昔物語集』ともに多い。それは観察者というものが想定できない話が多いからだ。

シビアな突っ込みを入れれば、プラトンはいつもソクラテスに付きまとい、一言も口を挟まず、ソクラテスと誰かの会話を立ち聞きし、一言一句間違うことなく記憶して書き残していたということになる。まあ、そこまでのことは現実的には考えづらいのだが、多くの人はそうした「てい」であることを許していて、「プラトン的ソクラテス」というものにさして文句を言わない。むしろそこに文句をいうことは野暮なのだ。『羅生門』という話はそもそも誰も書きえない話であるということは既に書いた。

そういう意味では利仁が作家にでもならない限り『宇治拾遺物語』、『今昔物語集』に『芋粥』の元ネタは書かれようがないのだ。それでも利仁将軍から「若い時にこんなことがあった」と話を聞かされた誰かの口伝えというものがあったかもしれないと考えてみれば、五位目線の『芋粥』、そして五位すらもみじめな男として観察する『芋粥』は『宇治拾遺物語』、『今昔物語集』の「てい」の虚構性をリアリティにおいて指摘するような書かれ方なのだ。

利仁と五位の廻りをぐるぐる飛び回るドローンカメラと超指向性ガンマイクなど存在しえない。

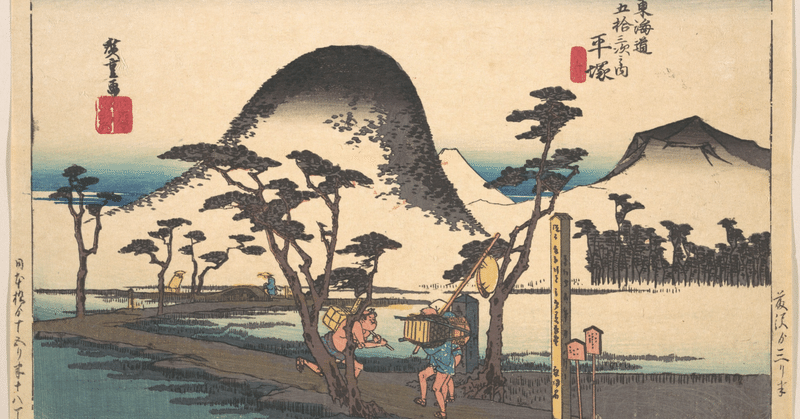

狼狽する五位。利仁の顔にパン。少し引いて弓の受け渡しの動作を捉える。カメラは利仁の後ろに回り込み、五位目線で先に行く利仁の馬の尻を抑える。五位の顔のアップ。遥かな景色。引きの画で利仁の後についていく五位の馬を捉える。

そんなカメラなどありえるはずもないのに、芥川はそうしてあり得るはずもないものによって『芋粥』の世界を構築していく。『宇治拾遺物語』、『今昔物語集』のおそらくは嘘話を、さも真実であるかのように話として映像化していく。読書というものは基本的には追体験であるとも既に書いた。しかしそれが必ずしも登場人物の誰かになりきり当事者として追体験するわけでもないということは今日初めて書くのだろうか。

この人はどうして日本の文豪は「女を書けない」と思い込んでいるかというと、例えば『こころ』においては静に寄り添って読んでいるからだということが解った。この感じというのは確かに一般の読者に良く見られる傾向で「静が可哀そう」という女性は実に多い。

川上未映子作品などやはり圧倒的に女性に支持されていて、『ヘヴン』で男の子を主人公にしたことでなんとか男性読者を獲得したようだが、その他の作品はどうも男性というものが徹底的に拒否されていて男性読者は身につまされる人も多いようだ。実際この人の作品だけは、私はおっちゃん目線で読むことになる。何故ならこの作家の言葉がいちいち男性性というものを拒絶しているからだ。

勿論そんなに性を意識しないで済む女性作家もいるから、川上未映子だけが特別なのではないかと思う。

R-1決勝の「デモ活動」ネタが物議に 「完全に無理だった」「テレビ消した」「ブラックジョーク」など賛否両論殺到/芸能/デイリースポーツ online https://t.co/izNDEDggom @Daily_Onlineより

— حملة الأسهم في الشرك (@mokuhyokabuka) March 11, 2024

ドリフの兵隊コントと同じ?

で話を「静が可哀そう」に戻すと、そう読んでしまうのは結局つい、「自分だったら」と静に自分に引き寄せて考えてしまうからで、私は「自分が静だったら」という考え方は基本的に違うのではないかと思っている。それは結局作者が工夫したカメラアングルを無視して、自分で勝手に物語世界にスパイカメラを忍び込ませるようなふるまいではなかろうか。

例えば私は『あしながおじさん』をジールシャ・アボットに感情移入して読んだ記憶がある。しかしその当時の私は変態ではない。ただ書き手が与えた視座にそって物語を読んでいたに過ぎない。少しきついい方をしてしまえばそうではない読み方というものはやはり基本的に痴漢的というか、セクハラ的というか、読者の勝手な性差別の意識を含んだ読み方と言えないだろうか。

ジールシャ・アボットに感情移入して読むということは、トランスジェンダーたれというような話ですらない。

吉住のコントに笑えない人は自分が笑われていると思い不快だったのだろう。デモ活動そのものが冒涜されていると感じたのかもしれない。しかし現に多くのデモ活動が傍から見れば奇異なものであることは否めない。吉住がプラカードに書いた「絶対許せない」の文字は、とても自然発生したとは思えない「安倍政治を許さない」という謎のステッカーに対する諷刺であろう。そこに気持ち悪さを感じない人は、やはり何かの信者と変わりがない。私は吉住のコントを見ながら、困惑する婚約者の両親目線でいた。そういう画角だったからだ。

吉住は観客側、テレビ画面の向こう側の彼氏の両親に向けて演技をしていた。自分には息子はいないので嫁が来ることはあり得ない。しかし婚約者の両親目線でいた。なぜそうなったかと言えば、そういうコントだったからだ。そうすると確かにデモの帰りに婚約者の両親に会いに来る嫁の姿は「面白い」のである。

そういう意味ではちんこの付いているいないで、常に同じ属性の登場人物の側に心を寄せる必要性は全然ないのではなかろうか。そうなるとつい「女の気持ちが解っていない」「デモの必要性を認識していない」と頓珍漢な批評が生まれてしまう。仮にテレビの視聴者がデモ経験のある人であれ、「あはは、いくらなんでもデモの帰りに両親に挨拶はないわ。そこは隠すやろ」と笑える筈である。笑えないとしたら、自分が笑えないようなことをしてきていて、いちいち思い当たる節があるということなのではないか。

何の話をしているかと言えば、カメラアングルを無視するなという話だ。性別も含めて作品にあまり自分の属性を持ち込むべきではないのではないかという話だ。

以前暴力団の人は「西部警察」などの刑事ドラマをどんな気持ちで見ているのかという疑問を見かけたことがある。

子どものころ、テレビでさかんにアメリカ製ドラマが放送されていて楽しんでいた。とくに西部劇が多かったが、あるとき、自分があの場面に入ったら、主人公やら騎兵隊にやたらと撃ち殺されているインディアンと同じ扱いを受けるのだと気がついて、社会を見る目が変わったことがありました。

— Minoru.Noguchi (@rokuhara12212) March 11, 2024

これ「やられる側」として観るとつまらないだろうと思う。医療ドラマもそうだ。たいていの人は現実的には天才ドクターではありえないが、そこはそれ、任侠映画やカンフー映画のように、「見せられている通り」にまず見るべきなのではなかろうか。

なにしろイザベラの本では芥川作品には触れられていない。谷崎との論争に関して芥川の名前が出てくるだけだ。そのことで余計に私はついていない立場の強調しすぎではないかと感じてしまうのだ。

川上未映子の書く男はたいてい酷い。芥川の書く女も酷い。おそらくイザベラは芥川作品に関して「女が書けていないどころの話ではない」と受け止めているのではなかろうか。そしておそらく『お富の貞操』を読んでいない。

しかし繰り返すがついているいないはあまり関係ない話ではないのか。『芋粥』にもここまで元女房くらいしか女は出て来ていない。それに対して女を疎外していると文句を言ってもしょうがない。

同時にここで利仁と五位の間にホモソーシャルなものを見出したら只の莫迦だ。それこそついているいないに拘り過ぎたセクハラ理論だ。

と、これだけのことを断って置いて、シンプルにおかしなところを指摘しよう。「覚束ない馬の歩みを、不相変らずとぼとぼと進めて行つた」って何? 「尤も、馬は二人とも、前のは月毛、後のは蘆毛の三歳駒で、道をゆく物売りや侍も、振向いて見る程の駿足である」って書いてあったじゃない。

と、書いてみる。私はスパイカメラも持っていますので。

しゅん‐そく【俊足】

①才知のすぐれた人。俊才。

②足の速いこと。また、その人。駿足。「―巧打」

【鞍にも海がある✨】

— 馬の博物館【公式】休館中 (@hanimakun) July 21, 2020

もうすぐ #海の日 ですね。和鞍にも“海“と呼ばれる部位があります。

鞍の前後の高くなっている部分を前輪(まえわ)、後輪(しずわ)と呼びます。その表面に段差をつけた鞍を“海有鞍”と呼び、外側の低い部分を“海”、内側の高い部分を“磯”と呼びます。 pic.twitter.com/lgjnfL7vo2

それから「赤鼻を鞍の前輪にすりつけるやうにして」って相当ケツを上げないと無理だよ。ほぼ逆立ちだ。そんな姿勢出来る?

えーすごい!

— 馬のこと🐴 (@uma_nokoto) May 7, 2018

疾走する馬の上で逆立ち、筆で字も…京都で神事:読売新聞 https://t.co/t0EjUhDm8S pic.twitter.com/p1d4hXnZKs

そこはちゃと議論した人いたのかな?

私はそこに引っかかるが、それは芥川が映像化されたような書き方をしているからだ。画にしてみるとおかしいということは誰にも解るはずなのに、みんなそこをスルーしているとしたら?

はい。芥川龍之介の『芋粥』は誰にも読まれていない、ということになりませんか?

つまり「覚束ない馬の歩みを、不相変らずとぼとぼと進めて行つた」の前に「馬の歩みを緩めた」という記述を読み落としたかと思わない人は、そもそも読んでいないと同じということですよ。

芥川の指示通りに読んでいくと、引っかかるように書かれていることは確かだ。

これはミスなのか何なのか、まだ誰にも解らない。何故ならまだこの続きを私が読んでいないからだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?