支え

「人」という字は互いに支えあっている、と金八先生が言っていたが、支えあってる、というよりは、お互い不安定な状態で寄りかかり合っているような感じで、どちらかと言うと、どこか人任せで、何となく成り立ったバランスで意図せず出来上がってしまった字のような気がする。

満員電車の中のように、みんな誰かに寄りかかり、寄りかかられながら生きている。

何かに寄りかかっていると思っている人は、いつの間にか何かに寄りかかられていて、

誰かに寄りかかられていると思っている人も、いつの間にか誰か寄りかかっている。

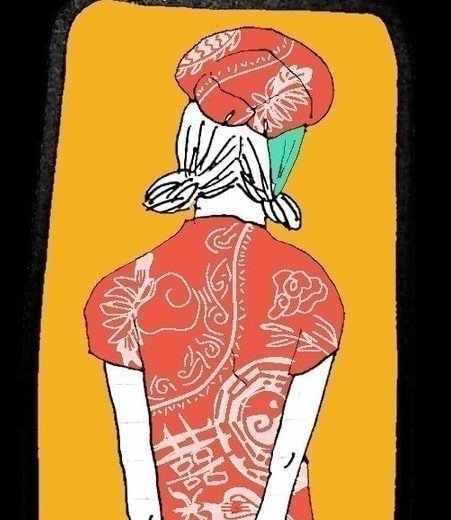

台湾料理「酔酔」

昔、台湾料理の店でホールのバイトをしていた。

上野の「酔酔(すいすい)」という名前の台湾料理屋で、調理人だけでも常時10人以上いるような割と大きな店だったが、スタッフはほとんど台湾や中国の人で、日本人は店長と僕だけだった。

最初は、なんかモテそう、という理由だけでバーテンダーを募集していたショットバーの面接に行ったのだが、面接担当の人には人手不足だった系列の台湾料理の店を勧められた。

断ろうと思ったんだが、台湾料理屋のメニューを見せられ「まかない、おいしいよ!タダだし」と言われると、僕はいつの間にか即決していた。その時、お腹が空いていたからだ。

今思えば、ビールよりもコーラの方が100倍おいしいと思っていたくらいの歳で、そもそも酒の種類もよく分かっておらず、そんな奴がバーテンなんか出来るわけがない。花よりも団子の方が優先されるのは当然の話だ。

働き始めた僕が一番驚いたのは台湾人のエネルギーだった。

ホールスタッフは僕と店長以外はみんな女性で、その中でリンという僕と同じ年の女の子がいた。

表情が豊かで感情的に早口でまくし立てるように喋り、笑っていたと思った数分後にすごい剣幕で怒り出し、大声で泣き叫び、そして数分後にまた大笑いしている、かなりめんどくさい・・・もとい、かなりエキセントリックな人で、日本人だったら間違いなく情緒不安定で精神科行きなのだろうが、多少の違いはあれ他の外国人スタッフもみんな似たような感じだった。

料理人のトップで「チーフ」と呼ばれていた張さんは巨漢で、いつも怒鳴り声を上げていて、中華鍋を振りながら見習いのヨウさんを蹴り飛ばしていた。プロレスラーのような足でキックされたヨウさんは、すっ飛ばされると他の調理人に当たり、またその人に蹴り飛ばされ、ピンボールのように厨房の中をあちこちぶつかりながら仕事していて、いつも生傷が絶えなかった。

休憩中にこっそり「チーフ、恐いね」と話しかけるとヨウさんは「張さん、とてもやさしい人よ。」と答えた。僕は、毎日あんなにボコボコにやられているのに、この人バカなのか?と思った。

注文の聞き間違いなどで料理を作り直す事も度々あるのだが、その度にホールと厨房のバトルが始まる。厨房の料理人がホールの子に罵声を浴びせると、その罵声は数倍になって返され、また増幅されて返ってくるという不毛なキャッチボールが繰り返される。そのうち「いい加減にしろ!」と奥から何かが飛んでくる。

ホールの子が泣き、それを聞きつけたリンがキレて厨房の中まで入っていき料理人に詰め寄る。店長が止めに入るが怒りはエスカレートしていき、しまいには泣きわめき、チーフや周りの女性スタッフが取り囲み宥める。

そんな日々が彼らの普通の日常で、エネルギーをセーブしながら生活していた省エネ人間の僕の方がまるで、外国に来たような気がして、同じ人間とはとても思えなかった。

店の営業は23時までで、片付けが終わると賄いになる。

大皿に山盛りの料理が並べられ、スタッフ全員20名くらいが長いテーブルを取り囲んで大騒ぎしながら食べる。

みんな、ものすごい勢いで食べ、飲み、大声で喋り、笑い。また食べる。仕事中、トラブルがあったスタッフはケンカしながら食べ、怒られてしょげていた子もベソをかきながら食べる。

そして、3、40分で大皿料理が無くなると、意外とあっさり狂宴の賄いは終わる。

当時、僕はバイトをいくつか掛け持ちしていて、その日は連勤が続いていて疲れきっていた。タバコの本数ばかり増え、胃が重く、仕事前に無理やりパンなどを齧ってみるが1個も食べきれない。

何を食べても味がしない。仕事中は集中力が無く、皿を何枚か落として割り、店長から笑顔で接客しろと怒られたが表情筋を動かす気力もない。ホールの子から「元気ないね〜」と言われても溜息しか出ない。

仕事が終わっても食欲が無く、賄いの焼きビーフンをチビチビ食べていると、チーフがてんこ盛りのご飯を僕の前にドンッと置き「食べろ 」と言った。

僕は「食欲ないから、いらない」と断ると、今度は皿に盛ってあったキムチを前に置いて「食べろ!」と、また言った。

正直、辛いものはあまり好きではなかったのだが、これ以上断ると殴られそうだったので、無理矢理キムチを一切れ口に入れた。メチャクチャ辛い!舌に電気が走り、堪らず白飯をかきこむと、ご飯の甘味で中和された。ご飯の甘みを感じると少し味覚が戻った感じがし、またキムチを食べてみた。

お腹の中から熱が上昇し、カーッと顔が熱くなると、不意にお腹が空いていることに気づき、焼きビーフンをご飯に乗せて食べた。すると、今まで麻痺していた味覚が急に鋭くなり、くっきりとした味の輪郭が感じられた。一つひとつの素材の味が口の中に広がる。食べれば食べるほど食欲が増す。

気がつくと大盛りご飯は完食していて、大きく息を吐くと、ようやく溜息ではない普通の呼吸ができた気がして、体の底から湧き上がるエネルギーを感じた。

チーフは元気がないスタッフに気がつくと、とりあえず食べさせた。風邪でも生理痛でも関係なく食べさせた。

ある日、新人の中国人の女の子がホームシックになって泣いていた。

仕事が終わり、賄いの時間になっても泣き続け、何も食べずに他の女性スタッフに慰められている時、チーフがやってきて、女の子にはおおよそ食べきれないであろうサイズの山盛りご飯を置いて、その子の前の席に座った。

彼女は中国語で泣きながら何かを言っていたが、チーフは何も言わず、ただ泣いている顔を睨みつけた。

根気比べのような時間が過ぎ、ついに根負けした彼女はご飯を一口食べると、ポロポロと涙を流し、声を上げて泣き出した。

黙って見ていたチーフは、大皿からオカズをよそって、静かに前に差し出した。それも食べると、さきほどよりも大きな声で激しく泣いた。そして、大泣きしながらも本格的に食べ始めると、チーフはようやく安心した様子で席を立った。きっと、もう大丈夫だと思ったのだろう。

やさしい人だと思った。

大泣きしながら美味しそうに食事している人を初めて見たが、僕にはその時の彼女の気持ちがわかっていた。

パンを一個も食べれないほど疲れ切っていた僕も、故郷に帰りたいと泣いていた中国人の子も、心と体がバラバラに離れてしまっていたのかもしれない。

親からはぐれてしまった迷子のように、探し歩けば歩くほど遠くに離れていき、そのうち、現在地も親の顔も忘れ、戻れなくなってしまう。

元の場所に戻るためには本能に立ち帰れば良い。美味しいものを食べて「美味しい」と感じることが出来れば、しがらみのない純粋なただの人間、という生物に戻る事ができる。

彼女の本能は、食べる事で迷子になってしまった心を探していたんだろう。

僕はその時初めて台湾人達の謎のエネルギーの源を知り、本能に元々プログラムされている「食べる」行動と、時にそれを簡単に壊すこともある脆弱な心が、お互いを支え、寄りかかり合いながら、微妙なバランスを保っていることを知った。

支え

働き始めて数ヶ月が経った頃、いつもの時間に出勤するとタイムカードの機械の前でリンが泣いていた。

出勤時から彼女が泣いているのは何度か見かけたが、少しいつもと様子が違っていた。いつもは、だいたい何かの文句を大声で言いながら怒りながら泣いているのだが、その日は小さな子供のように、両手で顔を覆いながら泣いていて、小さな嗚咽が溢れていた。

声をかけると、真っ赤な目をしたリンは「死んじゃったの。」と涙をこぼしながら言った。僕は、ペットか何かが死んだのかと思って「何が死んじゃったの?」と聞くと、ボソボソと小さな声で答えたのだが、中国語のようだったので理解できなかった。

もう一度聞き返そうと思ったが、深く首を突っ込むと、こいつの性格上めんどくさいことになる経験は何度かしていたので、そのまま放っておいた。

そして、着替えて仕事の準備をしていたんだが、何か様子がおかしい。

よく見たらリン以外にも泣いている子がいて、仕込みをしていた料理人たちも、やけに静かだ。顔を合わせると必ずふざけてくるヨウさんまで絡んでこない。

事務所から戻ってきた店長に「誰か、亡くなったんですか?」と聞くと、

店長は「テレサ・テン」と答えた。

全く意味がわからなかった。もちろんテレサ・テンの名前は知っている。テレビでよく見る大スターだ。昼のニュースで亡くなったのも知っている。僕が驚いたのは、会ったこともないようなテレビの中の人が死んだ事で、まるで知り合いが亡くなったかのように泣いている人がいるということだ。

僕だったらいくら好きでも、哀しい気持ちにはなるだろうが、泣くことはない。

その時は、そう思っていた。

その日は仕事中も静かで、いつも怒号が飛び交っている厨房の中の料理人たちも静かに黙々と調理をし続けていた。

チーフもヤンさんを蹴り飛ばすことはなく時間が過ぎていき、その日の営業は終わった。

賄いの時間はまるでお通夜のようだった。

誰かが持ち込んだテレサテンのCDが店のスピーカーから流れると、何人かの女の子が泣きだした。その日ばかりはチーフも大盛りご飯を出すことはなく、目を閉じて音楽を聴きながら酒を飲んでいた。

テレサテンに何の思い入れもなかった僕は所在なく、少し離れた席で店長と賄いを食べながら「テレサテンって、演歌の人ですよね?」と、演歌のスターが死んだことで何故お通夜みたいな雰囲気になっているのか?という意味を含ませながら聞くと、店長は、その含ませた意味を理解した上で「違うんだよ。」と言った。

営業前のミーティングの時、店長はチーフからテレサテンの話をされていて、僕にその話をしてくれた。

テレサテンは台湾出身で、本国では「台湾人の心」みたいな大きな存在だということ。

特に今日本で働いている台湾人は、一人で日本に渡って来たテレサテンを自分と重ね合わせている人が多く、ただのファン以上の思いがあること。

僕はその話を聞いた時に、少しだけわかったような気がした。

当時は現在ほど、日本に在住している中華圏の人々の人口は多くなく、店の客層も外国人よりも日本人の方が多かったのだが、中には中国人だとわかると嫌悪感をあからさまに表す日本人客もいて、心ない言葉を浴びせられている場面を何度も見た。

人種差別まではいかないが、中華圏の国の人を見下す日本人は少なくなく、たぶん仕事場以外でも嫌な思いをしているスタッフも多かったはずだ。(時折、日本語で聞こえるリンたちの怒りは日本人に向けてのものが殆どだった。)

悔しい思いをする度、彼らは同じように一人で日本に来たテレサテンの事を思っていたもかもしれない。

きっと、みんなにとってのテレサテンは、本当の家族のような存在で、心の支えだったのだろう。

もしかしたら、いつもの賄いの席にもテレサテンがいて、みんなと騒ぎながら一緒にご飯を食べていたのかもしれない。

店のスピーカーからは「つぐない」が流れていた。

雨上がりの夜空に

それから13年後、忌野清志郎が死んだ。

僕は、結婚して横浜に住んでいた。

特にすごいファンだったわけではなく、CDを1、2枚持っている程度だったのだが、RCサクセションの曲は高校の時に良く聴いていたので、ニュースを聞いた時はちょっと信じられなかった。

清志郎が死んだ数日後、ベランダで洗濯物を干していた妻が「なんか変な虫がいる」と、僕を呼んだ。

背中にハートマークが付いた虫を見て、「清志郎みたいだね」と、妻が虫に話しかけているのを聞いていた時、数年前にフジロックで見た清志郎を思い出した。

その日は昼間から天気が悪かったのだが、夜おそい時間に始まった清志郎のライブが始まると雨が止んだ。

そして「雨上がりの夜空に」が演奏されると、歌詞の通り、雲の切れ間からダイヤモンドのような星が見え、どこまでも届きそうな清志郎の声が苗場山の奥まで響き渡った。

その声を聞いた時、僕は気が付いた。

高校生の頃、いつも聴いていた「トランジスタラジオ」や「スローバラード」は、大人になってからは殆ど聴かなくなってしまったが、あのころ毎日聞いていた清志郎の声は僕の中にいつのまにか染み込んでいていて、体の一部のように常に僕の中のどこかにあったのだ。

清志郎の声は、あの頃のままで、僕に「思い出せ!」と言っているようだった。

本当の純粋な自分でいられる期間とは、子供から大人に変わる高校生とか大学生くらいの、ほんのわずかな間だけで、社会に出ると色々ななものを背負わされ、純粋な部分は隠されて忘れてしまう。

社会のしがらみを一切抱えず、子供のまま大人になって死んでいった清志郎に憧れる人は、昔のアルバムを見るように、何も背負っていなかった純粋だった頃の自分を思い出し、大事なものを無くしてしまったと後悔するが、別に無くしてしまった訳ではなく、高校生だった自分は常に自分の中にいる。

大人になって、流行りのブランドの服に身を包んで、まわりの人間と同じようにしてみても、本当の自分はあの頃の垢抜けない自分で、実は何も変わっていない。

大人になって得たものは簡単に捨てられるが、その頃に得たものは捨てることはできない。みんな忘れてしまっているだけで、自分の一部となっているそれに寄りかかって生きているのだ。

あの台湾料理屋で泣いていたリン達は日本人よりもずっと純粋だった分、テレサテンが死んだ時に自分の一部を失ってしまった痛みが強かったのかもしれない。

会った事のないテレサテンを心の拠り所にしなければいけない程、彼らは故郷にいれば経験しなくても済んだはずの毎日を送っていた。

日本人が憎かったんだろうか。

日本が嫌いになってしまっただろうか。

悔しくて泣き、寂しくて泣いていたリンの涙は同じものだったのだろうか。

#エッセイ #コラム #日記 #台湾 #忌野清志郎 #ココロマッサージ #音楽

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?