世界が広がる瞬間|スタンド・バイ・ミー

小学生の頃、わたしの世界は『家』と『学校』で成り立っていた。

学校でイヤなことがあれば行きたくなくなり、けれど体調が悪いわけでもないので親には明るく送り出されてしまう。トボトボと登校するわたしの中に「学校に行かない」なんて選択肢は存在しなかった。今いるこの世界でどうにか上手くやっていくしかない。子どもながらにそう思っていた。

中学生になり『ライブハウス』に行くようになってわたしの世界は広がった。

親でも先生でも先輩でもない、年齢の違う友達が出来た。普通はこう、と思っていたレールがいくつもの場所に伸びていることを知った。人には人の数だけ選択肢があるし、生き方がある。自分の立っているレールも1本道では無かったのだと気が付いた。

自分の世界が開ける瞬間は急に訪れる。

『スタンド・バイ・ミー』では2日の冒険を終えた時にそれが訪れた。

初めて観たのは大学生の頃で、当時はいままで映画を観てこなかった分を取り戻そうと少し躍起になっていたような気がする。

有名作だし、母の敬愛するリヴァー・フェニックスが出ているし、と観たものの、あまり記憶には残らなかった。いや、正確に言えば苦手なシーンがあり、そこでげんなりしてしまって「苦手なシーンのある映画」としてインプットされていた。

(ちなみに、ゴーディが語るブルーベリーパイの架空の物語のシーンのこと。ああいった描写が苦手というそれだけの話。)

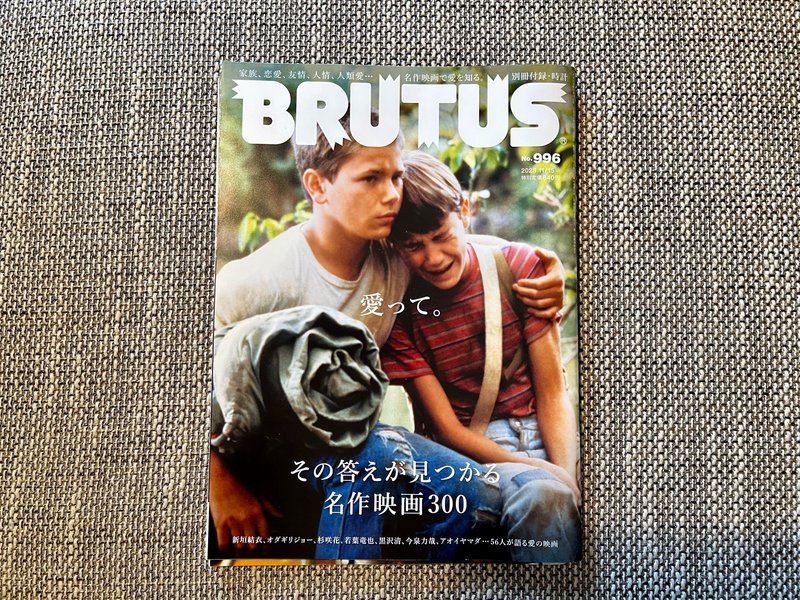

今月発売された雑誌『BRUTUS』996号では『スタンド・バイ・ミー』が表紙を飾っている。愛をテーマにした映画の特集号だ。

愛の映画、だったっけ?

そもそもあの少年たちはどういう性格なんだっけ。

線路の上を歩く4人の少年たちが途中でヒルに襲われて、あと苦手なシーンがある映画…としか覚えておらず、記憶の上書きがしたくなって数年ぶりに再観賞した。

私はオレゴンの小さな町に住んでいた

人口たった1281人

だが私には全世界だった

冒頭、ゴーディの語りから映画は始まる。

4人の少年たちはそれぞれ自分の環境に問題を抱えていた。暴力を振るって入院している父親や、町でも有名な問題児の兄、信頼していたのに裏切った教師、はたまた4ヶ月前に優秀な兄を亡くし未だ“自分“を見てくれない両親。

彼らが抱えている問題は、小学生の力でどうにもならないものだった。自分のことを誰も知らない遠い場所に行きたいと願っても、それは叶わない。親も学校も住む町も、自分で選ぶことができない。彼らの世界はオレゴンの小さな世界に集約されている。

そんな彼らが自由に選べたのが友達だった。

ゴーディは父から「兄は付き合っている友人も良かった」「お前もクリスなんて泥棒と付き合うのはやめろ」というようなことを言われるが、それでもクリスと遊び続ける。

父親に嫌われている、と泣くゴーディに対して当のクリスは「君のことを知らないだけだ」と声を掛ける。兄を通して、比較して、そういう見方でしか息子を見ていない父親とは異なり、クリスはただ真っ直ぐにゴーディと向き合う。ゴーディの気持ちを汲み取って、そばにいる。

ゴーディとクリスの会話シーンは、あっという間に消え去ってしまう「あの頃」が凝縮されていて、瑞々しく、尊い。そして同時に切なくもなる。

ゴーディに物書きの才能がある、とクリスが強く肯定してくれるシーンは再鑑賞した中で一番印象的だった。自分たちの今いる世界から抜け出す術は分からない。それでもその世界の中で彼らは互いに励み合っていた。

「君は才能があるものを書くのが上手い」

「でもそれを誰かが育てなければ才能も消えてしまう」

「君の親がやらないなら俺が守ってやる」

2日間の冒険を終えて少年たちはオレゴンの町に帰ってくる。自分たちにとっては全世界だったその町のことをゴーディは最後にこう語った。

たった2日の旅だったが

町が小さく 違って見えた

帰ってきただけだ。家族も学校も町も変わらない。だけど、彼らの世界は広がった。全世界だと思っていた町は小さく、その外側の世界を認識できるようになっていた。友達がいて、見えた世界だ。

自分の立っている道は一本道ではなく、枝分かれしていたことにハッと気がつく。知れば知るほど世界は広がっていく。

今回映画を観直して「苦手なシーンのある映画」から「世界が広がる映画」に再インプット出来て本当に良かった。相変わらずリヴァーは格好良かったし。

映画は手軽にいつだってわたしの世界をすこし広げてくれる。

読んで下さってありがとうございます◎ 戴いたサポートは多くの愛すべきコンテンツに投資します!