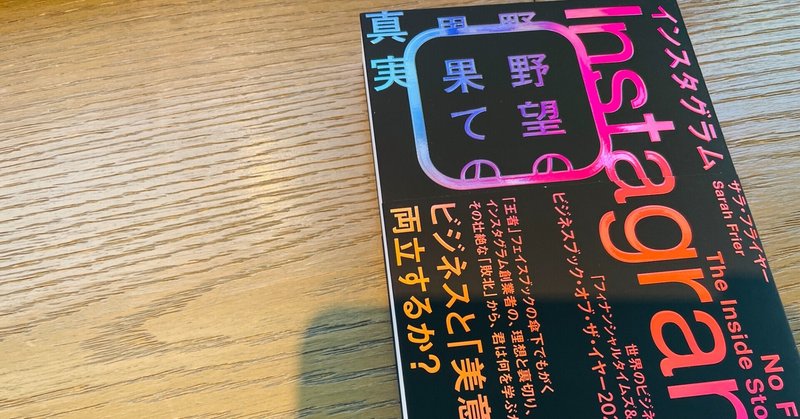

【読書メモ】インスタグラム:野望の果ての真実

久しぶりに衝撃的に面白い本でした。

インスタグラムの創業から売却、そして退任までの本。

— Konosuke Nakajima (@konosuke_nkj) July 10, 2021

ここ最近の中で圧倒的に面白かった、、、そしてSNSを作る上での施策や思想の1つ1つがとんでもなく勉強になる、、、 pic.twitter.com/DbSSkpSD95

インスタグラムの誕生から成長、そしてフェイスブックへの売却。

「写真の共有」ができるサービスがどのように人々の生活や、価値観、ビジネスに革命を起こし、そして創業者2人が2018年9月に退任したのかを描いたドキュメンタリー本。

インスタグラムというSNSがどのような思想・ビジョンを持って育てられてきたのか。

親会社Facebook、そしてマーク・ザッカーバーグと、どのように戦い、そして敗北したのか。

読んで面白かった箇所をいくつか抜粋して記載したいと思います。

決まった給料がもらえる安心感は捨てがたかった

時代を象徴するような会社に創業期から参画するチャンスなど、ないのがふつうだ。そういうチャンスが2回もあったのに、シストロムはどちらも見送り、もっと堅い道を選んだ。シストロムにとって、工学と経営学の学位を取ってスタンフォード大学を卒業した後グーグルに就職するというのは、大学院に進むようなことだった。

インスタ創業者のシストロムは、インスタ設立前、新卒でGoogleに入社。

当時FacebookCEOのマーク・ザッカーバーグや、のちのTwitterCEOとなるジャック・ドーシーから誘われていたシストロムだが、それぞれ蹴って1万人社員がいるGoogleへ。偉大な企業を作る創業者も、最初は"決まった給料がもらえる安心感"は最初は捨てがたかったという話が意外だった。

その後独立し、インスタの前身となる、「バーブン」を開発。

写真に賭ける

バーブンの説明が鼻であしらわれるのは、これで10人目だろうか。会社が出資しているというのに、我々の製品に興味もなければ心を動かされることもない。まちがいなく楽しい製品なのに。いや、待てよ。実用性はどうなんだ? 暮らしの問題をなにか解決してくれるのか?

この疑問が転換点となり、ふたりは根本的に考え直してみることにした。

最初は位置情報共有のサービスとして始めたバーブン。でもなかなか人気が出てこなかった。

その状況を打破するべく、バーボン人気の機能の3つから、さらに1つだけに絞る。"写真をキラー機能にしたインスタグラム”の開発を8週間で行いリリース。

シンプルであることが最も重要だなんて、そのときは創業者ふたりとも分からなかったが、これだけバーブンが断られ続けるのならば、写真に賭けよう、と思えたのかも知れない。

インスタグラムがまだβ版のときに、Lowercase Capitalのクリス・サッカ(初期のTwitterやUberに投資した人)へプレゼンしたとき。

あってしかるべき機能がまだないようだがという指摘もあった。

「ユーザーが5000万人とか1億人とかになったら、そういう機能を提供するかもしれません。ですが、いまは、シンプルであることが大事だと思います」

この回答にサッカは心をつかまれた。ベータ版のテスターだけで100人もユーザーがいない状態で、数千万人を語るのか。お飾りにしかならない機能についてえんえん語るかっこいいプレゼンテーションばかりだと思っていたが、シストロムは成功まちがいなしと冷静に予想し、そこに参加するか否かと問うてきているわけだ。この話に乗らず、なにに乗るというのか。

機能を絞ったことで、投資家的には物足りなさを感じていた。だがそれだと失敗していたことで、シンプルを追求してリリース。

その後初日でインスタグラムのユーザーは25,000人、6週間後には200万人に。

使い始めてみると、いままでなかったのが不思議なほどだし便利だしで、ツイッターでもこういうものを開発すべきだったと思わずにいられなかった。そこで、ツイッターに会社を売る気はないかとシストロムに尋ねた。感触は悪くなかった。

ジャック・ドーシーもリリース当初からずっとインスタグラムを買収しようとしていた。ただ当時のTwitterは内部の揉め事が多く、結局成立せず。

たった1つのいいねで嬉しかった

使ってくれる人数を増やそうとやっきになるのではなく、クリエイティブな人やデザイナーなど、フォロワーに口コミを広げてくれそうな人を選んで使ってもらった。投資家に対しては寡占性を売り込んだ。成功すると思う投資家などいないに等しい状態で、だ。ここは、洗練された雰囲気や趣を醸す高級ブランド的な戦略である。

まず、フォトグラファーやデザイナーといったインフルエンサー約100人に登録してもらっていた。

そしてローンチの日に、ツイッターやフェイスブックにリンクを張ってもらい、それがバイラルループを生み出し、爆発的に広がった。

ただのカメラアプリだと思っていた彼らにとっては、

自分の写真が誰かに評価してもらえる。たった1つのいいねで嬉しかった。

MAU600万人まで社員は4人

シストロム、クリーガー、リーデル、スウィーニーの4人に続く5人目が来たのは8月になってからだった。忙しすぎて採用活動が満足にできなかったと表向きにはされているが、実際は、インスタグラムにすべてを賭ける気概で転職してくれる人がなかなかみつからなかったからだった。面接をすると、独立した会社としてずっとやっていくつもりだとは思わなかった、ツイッターやフェイスブックで写真を共有するのに便利だという以上に思っていなかったなどと言われてしまうのだ。

仕事時間が気になる人やビジョンの大きさを理解していない人は、シストロムが容赦なく落としてしまう。

MAUが600万人になっても社員は4人だった。シストロムはインスタグラムにすべてを賭ける人を求めていた。結果それが良かったのかわからないが、「誰をバスに乗せるか」を最初に重視し続けていたのだと思う。

短期的な成長を生むバイラルはさせない

リシェアのボタンを用意すれば、みな、バイラルに広がることをめざすようになり、お手本的な使い方に誘導するのは難しくなる。だが、世の中の情勢を見ると、ユーザーはそういうボタンを望んでいるとしか思えない。たとえばツイッター。ほかの人のツイートをコピーペーストするユーザーが多いことを承け、リツイートのボタンが用意された。投稿を簡単にシェアできるほうが、成長には都合がいい。バイラルな広がりはシェアされたユーザーにとって報酬のようなものになるし、そういう方法が用意されていれば、おもしろい写真なんて撮れないと思う人も気軽に参加できる。

そんなわけで、インスタグラムもリシェアボタンの試作はしたのだが、結局、一般公開には踏み切らなかった。フォローするときに抱く期待を裏切るものだと考えたからだ。

インスタグラムでだれかをフォローするのは、その人が見たもの、経験したこと、創り出したものなどを自分も見たいと思うからだ。どこの馬の骨かもわからない人の経験ではなく。

初期から、目先の成長よりも長期での成長を追い続けたシストロム。

長期の信頼を重要視したインスタがここまでの規模になったことから、それは正しかったのかも知れない。

その後MAUは1,000万人を突破したとき。

アカウントの管理機能は、まだ、ないに等しい状態だった。

ビーバーが自分のアカウントにアクセスできなくなったとマネージャーのスクーター・ブラウンから連絡があったときも、パスワードの再設定方法が定められておらず、大騒ぎになった。電話でパスワードを再設定できるが、そのためには本人確認をしなければならないと伝えると、じゃあ、ジャスティンに電話をかけさせるという話になった。

電話をリチャードソンが取ると、「もしもし。ジャスティンなんだけど……」という声が聞こえた。これで本人確認はできたことにして、パスワードを再設定するしかなかった。本人確認に使う秘密の質問が用意されていなかったからだ。

それだけの規模になってきているのに、本人確認機能がまだないことに驚きでした。笑

ジャスティン・ビーバーが本人確認のために直接電話する話はめちゃくちゃおもしろい。それぐらい本人にとって欠かせないサービスになっていた。

また余談だが、買収されてしばらく経つまで、利用規約もネットに落ちていたものをコピペして使っていた。

創業から18ヶ月、社員数13人、買収価格10億ドル

創業から18ヶ月。社員数13人のインスタグラムを、Facebookが10億ドル(1,100億円)で買収。

ザッカーバーグは、10億ドルなんて正気のさたじゃないと言われても気にしなかったし、インスタグラムにビジネスモデルがないことも心配しなかった。ネットワークさえがっちり作れれば、広告だとかなんだとかいらないものがくっついてもやめたいと思わないほど価値が高くなれば、金儲けなどいくらでもできる。ザッカーバーグはそう考えているのである。

最初は社員にも、メディアにもこの意思決定は馬鹿げていると言われていたが、このザッカーバーグの先見の明は圧倒的に正しかった。

買収時の条件は独立性を保証すること。インスタの舵取りは任せる。別会社のように動かして良いというザッカーバーグの約束。

フェイスブックは、ユーザーフィードに示す内容を決めるにあたり、人の判断を排除した。対してインスタグラムは、これはと思うものを拾って示す。ピックアップされたユーザーはフォロワーが急増し、他のユーザーのお手本となる。だから、だれを選ぶのかは大事だ。ドリュー・ケリーのような人だけをピックアップしておすすめユーザーのリストが作れれば、理想的かもしれない。

その後インスタグラムは、ユーザーが5000万人いてもアルゴリズムで完結させず、手動でおすすめを選んでいた。常にここでは何を投稿する場所なのか、するべきなのか、運営から直接伝えていた。

長期的にコミュニティの信頼を失うことはしない

フェイスブックに同化する気は、インスタグラムになかった。だが、自分たちが得ている世間の評判をフェイスブックが理解できる数字で説明することもできない。結果、繊細な感受性が理解されることはなく、お高くとまりやがってと冗談のネタにされる始末だった。

...

シストロムとしても、タグ付けは優先的に開発したい機能だったが、フェイスブックと違い、もっと微妙なやり方にしたいと考えていた。シストロムもクリーガーも、タグ付けされたユーザーにメールを送るのはやめたい、いや、できることならメールは一切使わずにすませたいと考えていたのだ。短期的には利用が増えるかもしれないが長期的にコミュニティの信頼を失うおそれがあることはしたくない、と。

一番大事なのは「コミュニティファースト」である。なにかを決めるときには、必ず、気持ちよく使えることを最優先にする。その結果、事業の成長が速くならなくてもかまわない。だから、なんでもかんでも通知を出すのはよくないのだ。

次は「簡潔が大事」だ。新しい機能をリリースする前に、ユーザーが直面している問題を解決する機能なのかを考えなければならない。その改修は本当に必要なことなのかも考えなければならない。アプリが複雑になりすぎることはないのかも考えなければならない。

Facebookはあらゆるグロースハック施策をターゲティングしたユーザーに試す。すべてを数値で語り、評価を行う。

一方それだと短期的にはグロースされるかもしれないが、長期ではユーザーが離れていく。

この重要性は組織・経営陣が理解していないと評価がすごく難しいと感じる。

バグを1つ直すこと、レスポンス速度を上げることは、短期の施策として見えにくくなるが、それが長期的にポジティブな効果をもたらすと信じて突き進めるかどうか。

バインの失墜

バインの投稿ペースが落ちたとき、ツイッターはリバインボタンを用意し、ほかの人の投稿を自分のフィードで共有できるようにした。これが思わぬ副作用をもたらす。ほかのユーザーのコンテンツを自分のフィードで紹介できるのであれば、時間と手間暇をかけてクリエイティブなコントを生み出す必要などないと、みな、思ってしまったのだ。リグラムボタンを用意したらインスタグラムでも同じことが起きていたかもしれない。

それから2年もたつと、一部のプロ以外、オリジナルのコンテンツをバインに投稿する人はいないに等しくなってしまった。

バインが失墜したのはリバインボタンの副作用が影響していたことは驚きだった。コンテンツ作成コストを0にする(シェアだけで完了してしまう)サービスにすることは、全体の質を下げてしまう。どこまでいってもオリジナルのコンテンツを投稿する場所であり続けなければ、選ばれるサービスにはならない。

インスタグラムが変えた人の価値観・ビジネス

インスタグラムの公開から数年でスマホのカメラは高性能になったし、インスタグラム公式アカウントに紹介されれば劇的な効果があるのは変わらなかったが、アプリそのもののデザインや、フォロワーや承認、そして、お金を追い求めたくなるインセンティブのほうが大きな力を持つようになっていたからだ。

ありのままの自分を投稿する、日常のなにげない瞬間を投稿する場所から、どんどん別の力学が働くサービスに。

SNSは人の欲求を叶えるものであり、人の欲求はどんどん高度化していくことがインスタの変遷からよくわかる。

いろいろ考えて動いているのは、熱心なユーザーだけではなかった。インスタグラムで人気の内装をまねたカフェが世界各地に続々と登場していた。裸電球をぶら下げたり、サボテンの鉢植えを飾ったり、照明を明るくしたり、壁一面を植物で覆ったり鏡にしたり、カラフルなジュースやアボカドトーストなど、目を引くメニューを前面に打ち出したりという具合だ。だが、そうやって流行の最先端を行こうとすればするほど、型にはまった無個性になっていく。空港やオフィスがどこもそっくりであるように。インスタ映えするデザインはこういうものだとの共通認識ができつつあった。

人の行動が変わると、ビジネスも変わる。

インスタ映えをするカフェにいくこと、1口食べることよりも動画を撮って、写真を撮って、加工して、postすることに何も違和感を感じなくなっている。

成長するほど、投稿が減る

ユーザーにとってもプレッシャーの原因になっていた。完璧な写真が求められると感じ、投稿に二の足を踏んだりするわけだ。

投稿を1日1枚以下にするのが常識となりつつあることも明らかとなった。何度も投稿してフォロワーのフィードに自分の写真をあふれさせるのは不作法だ、最悪、スパムに等しい。逆に複数投稿をするときには、そのあたりわかっているけどと断るかのように#doubleinstaというハッシュタグを付ける人まで出る状況になっていた。

インスタグラムそのものは、いまだ急速に成長していた。月間ユーザー数はツイッターよりはるかに多く、9月には4億人に到達。だが、投稿はハードルが高いことから、ユーザーひとりあたりの投稿数は減り気味だ。これが減るのは、人々の暮らしにおける重要性が落ちていることを意味するし、広告を出せるスロットも減る。トレンドを決める一番大事な層、つまり、先行指標になることが多い米国およびブラジルのティーン層においては、成長がはっきりスローダウンしつつあった

何気ない日常ではなく、完璧な写真を求められていると感じたユーザーはどんどん投稿がしにくくなる。たくさんの人が入ってきて、人に見られるために投稿し始めた人たちが、見てくれる人が増えれば増えるほど投稿しにくくなるというジレンマ。

SNSというサービスの難しさを感じる。成長するほど、投稿が減る。

創りたかった世界からどんどん遠ざかっていく感覚。

そしてこれは不可逆だなとも感じる。

結局もう初期の何気ない投稿や、何気ないストーリーが上げにくくなった、、タイムラインはインスタグラマーや宣伝ばかりになり、唯一使えるのはストーリーズからのDMぐらい。

ユーザーが10億人に近づく中で

雰囲気がいいというイメージをもっと打ち出すべきだ、そのためにも、見たくないものはブロックできる機能を増やすべきだとシストロムは考えた。2016年12月には、コメント欄を閉鎖する機能も提供。フェイスブックやツイッターは中立でオープンな環境にするためだとコンテンツについては放任し、環境がどうなっているのか、実際にはまず顧みないということをしてきているわけだが、シストロムはそれと対極をなす道を選んだと言える。

フェイスブックでも、昔から、コメント欄の閉鎖やキーワードによるコメントブロックといった機能を導入すべきではないのかとの意見が折々出されている。だが、そちらに進むことはなかった。コメントが減ればプッシュ通知も減り、ユーザーがまた読もうとする理由も減るからだ。インスタグラムでも、フェイスブックの移籍組から、みつけにくい機能にできるし、一度の操作でひとつの投稿しか処理できないように作れるとの提案が出された。そうすれば、実際に使われるケースが減るはずだからだ。

コメント機能を閉鎖したりブロックすることでプッシュ通知が減るからやらないというFacebookと、

長期的にユーザーにとっての優しさ、使いやすさを重視してその機能をつくるインスタグラム。

思想の違いがプロダクトに反映されている如実な例だが、Facebookのようなケースが実現できているのは社内に大量の優秀なデータサイエンティストがいて、数値に対して的確に施策を打てるエンジニアがいるからだと思う。

ただその実装も買収されてかなり後半になるまでは、実装されてこなかった。

インスタグラムとFacebookは共食いしている

ユーザーが自由に使えるいわゆる可処分時間はかぎられている。そして、少しでも多くの可処分時間をフェイスブックに使うよう仕向けることが自分の仕事だ。そう考えると、根本的な問題は、スナップチャットやユーチューブにユーザーの時間が流れていることではないのかもしれない。フェイスブック以外にもソーシャルネットワークがあることが、フェイスブック自体が後押ししているものがあることが問題なのではないか、何年も前からそちらにユーザーの時間を取られてきているのではないか。そう、ザッカーバーグは考えた。

今回、クリーガーとシストロムは、フェイスブックに言われたとおりの成果を挙げていた。ユーザーは6億人に達していて、このままなら10億人突破も夢ではない。フェイスブックの広告関連テクノロジーを活用したこともあり、収益も10億ドル単位で上がっている。

なのに、予想外に厳しい会議となった。ザッカーバーグからも、懸念があると言われたし、「共食い」という物騒な言葉まで飛び出してくる始末だ。インスタグラムは、今後、フェイスブックを食い荒らす形で成長していくのか。フェイスブックに使われるべきユーザーの時間をインスタグラムが奪うのであれば、それを確認しておく必要がある、というのだ。

ザッカーバーグはこう読んだ。インスタグラムはフェイスブックの君臨に対する脅威になるだろう、半年もしたら共食いが始まるはずだ。このあと何年もインスタグラムが成長を続け、フェイスブックからユーザーの時間を奪っていけば、フェイスブックの成長率はゼロになりうるし、ユーザー数が減る可能性さえあることがグラフで示されている。ユーザーひとりあたりの収益はフェイスブックのほうがはるかに大きいので、フェイスブックからインスタグラムにユーザーが移れば移るほど、収益力も低下する。

フェイスブックの成長が何より重要であり、インスタグラムにユーザーが移ることを許さないザッカーバーグ。独立を保証して買収してから一転、どんどんと戦略や施策に介在していく。

映画ソーシャルネットワークやフェイスブック 若き天才の野望 などで描かれていたザッカーバーグは広告を毛嫌いし、ユーザーのためになることだけにフォーカスしているイメージだったが、こうも正反対の人として描かれていることが驚きだった。。

インスタグラムは暮らしを売るものに変えた

どのアプリも、出発点は、事業になりうるエンターテイメントを作るというシンプルなモチベーションである。フェイスブックなら友だちや家族とつながるだし、ユーチューブなら動画を楽しむ、ツイッターなら、いま、なにをしているのかを発信する、そして、インスタグラムなら、ビジュアル的に切り取った一瞬を共有する、だ。

ところが、それが暮らしに深く浸透し、また、なにを優遇するのかという方針に、自社の成功を測ろうとする各社の思惑が絡まると、人々の行動を大きく変える存在になる。その影響力は、ブランディングやマーケティングの比ではない。クリティカルマスが使うようになると、うたい文句ではなく、測定しているモノで認識されるようになるのだ。フェイスブックならいいねを集める場だし、ユーチューブなら閲覧時間の競争、ツイッターならリツイートを集める場、インスタグラムならフォロワーを増やす場である。

インスタグラムのおかげで、暮らしは売るに値するものとなった。インスタグラムユーザー全員にとってではないが、とても多くのユーザーにとってそうなった。そして、うまくマーケティングを続けたいプロは本心でやっていると見られたい、人間ビルボード広告ではなく、ファンにこそっと内幕を見せる流行の仕掛け人に見られたいと考えている。

タレントにスカウトされるかもしれない。商品に加え、ライフスタイルも売れるようになるかもしれない。インフルエンサーにとってインスタグラムとはソーシャルメディアではなく、出版の仕組みなのだ。

切り取った一瞬を共有するだけのアプリから、暮らしを売るアプリになったインスタグラム。この先はどうなるのだろうか。このまま欲求が高度化していったSNSがどう使われるのか、他の成長のドライバーを見つけるのか。人間の欲求の行き着く先としてインスタを見るのが面白い。

少し頭を整理したいとも思い、シストロムは、この7月、育児休業の後半を取得。同時に、インスタグラムの成長チームはロックダウンに突入した。

フェイスブックにおけるロックダウンとは、競合他社に先駆けて製品を開発するとか、選挙妨害の問題に対応するとか、時間勝負のときに用いられる方法だ。仕事時間は長くなり、通勤用シャトルも遅くまで走らせるし、ほかのことはすべて棚上げにする。

インスタグラムやフェイスブックほどの規模でも、ほかのことをすべて棚上げにして全集中する「ロックダウン」プログラムを用意しているのはすごい。

小さなベンチャーはこの大企業たちよりも、すべてを棚上げして1つにフォーカスして突き抜けないといけない。

総じて思ったこと

インスタグラムがリリース時に1つの機能だけに削ぎ落とし、シンプルなサービスとして提供開始したこと。その後、短期のグロースとなり得る施策を行わず、本当に重要な機能を順次展開していったこと。

何よりもコミュニティを重要視し、ユーザーの長期の信頼を得ようと運営し続けたことは、あらゆるサービスにとって参考になると思う。

また、創業から18ヶ月で莫大なリターンを手にしたとはいえ、自らが生んだサービスを手放すほどに、買収された企業と思想が合わないことは本当に大変なことなのだと気付かされる。

創業者二人は、当時に戻れるのならまたバイアウトするのだろうか。

何れにせよ、インスタグラムがあることで、SNSというビジネスがとてつもない価値を持つことが世界に証明されたし、人々の行動・価値観を大きく変えた。インスタがある世界とない世界で、全く異なるだろうし、インスタが生まれてなかったらいずれやってきていたなんてこともない気がする。

それこそがスタートアップの醍醐味であり、目指すべきことなのだと思う。

最後に

『インスタグラム:野望の果ての真実』の著者、サラ・フライヤー記者による、刊行後のアップデートもめちゃくちゃ面白いのでこちらのnoteもおすすめです

2015年にインスタに入社し、デザインのトップを務めていたイアンスパルターのデザインプロセスについてのNetflix動画もおすすめです(2-5話)

こちらのニッポン放送のPodcastでも、インスタの話は詳細が解説されています

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?