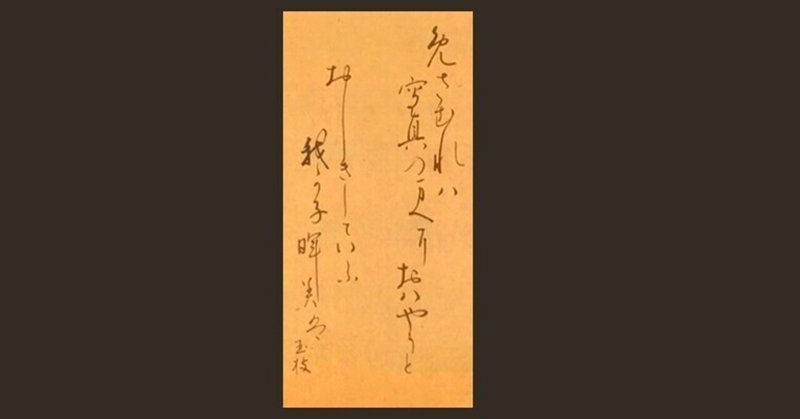

「めざむれば」

目ざむれば写真のまへに「お早う」と

おじぎしていふ吾子(わがこ)輝美は

※ ※ ※ ※ ※

平井保喜(康三郎)が

昭和十八年に発表した

野村玉枝の歌による

聖戦歌曲集《雪華》の第四曲。

輝美は歌人・野村玉枝の長女で

夫・勇平が出征した時は

まだ二歳の幼児だった。

この歌には添え書きがあり

「夫戦場に出て六十日」とある。

昭和12年の暮の頃に書かれたものだ。

ただし、

南京陥落は同年の12月13日なので、

この歌そのものは

それ以前に詠まれたものと推察できる。

歌文集『御羽車』には

この歌に直接触れている個所はないが、

夫の出征後の生活を窺わせるものが

いくつか書かれている。

(仮名遣い等は原文ママ)

※ ※ ※ ※ ※

昭和十二年十月十七日。

いよいよ今日は夫が

神戸を出帆する日である。

私は朝の花壇に下りて見た。

日頃夫が愛し育てた花は、

朝露にしとどにぬれて、

ダリヤの真盛り、

とりどりの色が目にしむばかり美しい。

私はその間をさまよひつゝ、

思ひにまかせて手折つた。

手折れども手折れども、

手折りつくせぬ花。

朝露と涙にぬれそぼちながら、

かゝへきれぬほどに・・・

軍人の妻として

富山駅頭の別れにも

こぼさなかつた涙を花に託して、

その朝だけは存分に泣いた。

私はその花を花がめに投げ込んで、

その日一日キャンバスの前に

つゝましく絵筆をとつた。

遠ざかりゆく夫に、

今は投げかけるすべもない

別れの花を、

日ねもす我を忘れて

描きつゞけたのである。

丁度その頃、

夫は遠ざかりゆく母国の空を仰いで、

御用船の一室に、

父へ母へ、

そして妻われにと、

めいめいに

遺書をしたゝめてゐたのである。

遺書がとゞいたのは二十三日、

上海総攻撃の火蓋の切られる

数日前の事であつた。

戦場に夫を征かしめた妻として、

私は一切の身の飾りを抜きさり、

夫と共に、緊張した心で

その日その日を過ごした。

日にも星にも祈りをこめ、

或は忘れ形見ともなるべき、

二番目の子を胸深く身ごもりつゝ。

(野村玉枝『御羽車』より)

※ ※ ※ ※ ※

歌人・野村玉枝は

富山県の西砺波郡東太美村で

農家である吉井家の四女として生まれたが、

長兄は工学博士、

長姉と次姉は女子師範卒と、

恵まれた環境の中で成長していった。

玉枝本人も二人の姉と同じく

高等女学校高等科を終え、

この時点では小学校で

絵画を教えていたと思われる。

兄弟四人揃って

小学校を六年間皆出席、

かつ、四人とも主席で卒業しているのは、

教育熱心な母親の賜物であろうか。

また、幼き頃から

寝るときに母親から

小倉百人一首を暗礁させられていたと、

富山の地元月刊誌で紹介されている。

(参考:月刊誌『富山写真語 万華鏡』200号)

そのように育った玉枝が

出征する夫を見送った後、

落飾し、

夫を戦場に征かしめた妻として

祈りの毎日を送る。

彼女だけでなく、

多くの出征兵士の妻や母が、

このようにして

祈りの日々を送ったのだろう。

二歳の輝美は

言葉を覚え始めた頃だろうか、

朝起きて、

母への挨拶するだけでなく

父の写真にもきちんと挨拶する。

そのしぐさを眺めながら

幼き我が子のいじらしさに

感情が溢れ出る母の姿が

瞼に浮かぶようである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?