剱岳初登頂記事と〔午山生〕

この記事は専門性が高いので、小説か映画か『劒岳・点の記』をご覧になった方のみにお勧めします。周辺の資料も別途無料で公開していきますので読んでみてください。洋画家吉田博と同時代で、大井冷光・石崎光瑤などでつながりがあります。

(1)物語「点の記」と違う史実とは

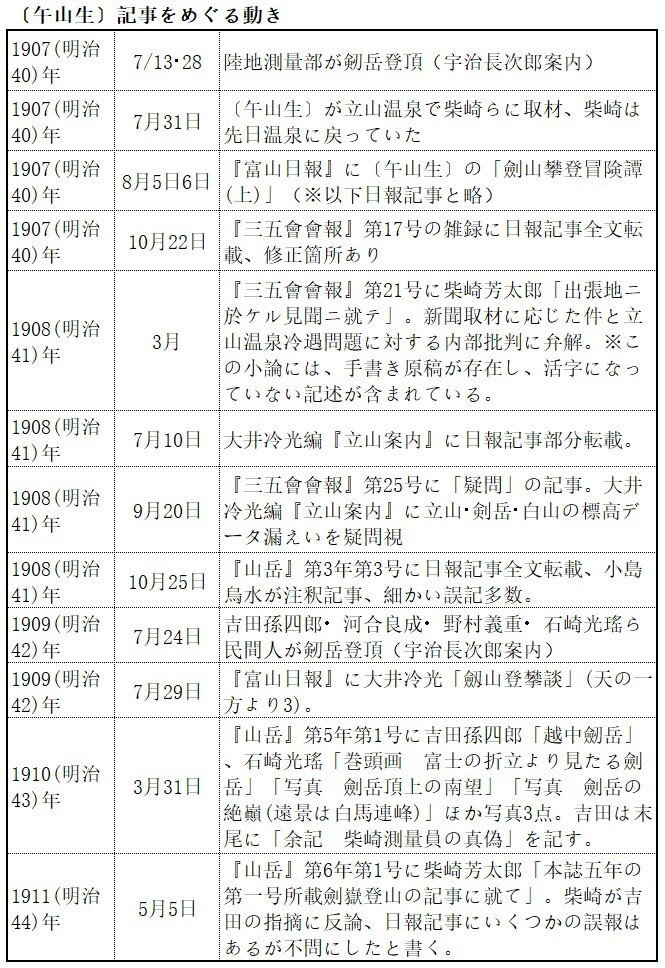

明治40年夏、前人未到といわれた剱岳(標高2999m)に陸地測量部が挑んだ。地図を完成させるための三角点設置が目的である。一行は困難を乗り越えて山頂に達する。そこには行者のものとみられる錫杖頭と剣があった。新田次郎の小説『劒岳・点の記』は、2009年に映画化され、登山愛好家たちを今なお魅了し続けている。

この物語が紡ぎ出された発端は、初登頂をいち早く報じた1本の新聞記事である。「劍山攀登冒険譚」(つるぎざんはんとぼうけんものがたり)という。書いたのは『富山日報』の記者〔午山生〕だ。記事は誤まりが含まれるとしてさまざまな謎や疑問を生む原因になった。が、一方でこの記事がなければ剱岳測量の偉業は歴史に埋もれていたかもしれないと言われている。

剱岳測量をめぐるさまざまな文章をひと通り読んで気になって仕方がないことがあった。新田次郎を含め多くの研究者がこれまでフルネームを表記してこなかった記者〔午山生〕とはいったい何者かである。

富山日報記者でのちに児童雑誌編集者となる大井冷光(おおい・れいこう、1885-1921 )を調べながら、『富山日報』の明治40年前後の紙面に目を通してきた。〔午山生〕という署名は剱岳の記事以外にわずか4件が見つかったのみである。これまでのところ「藤田午山」(ふじた・ござん)がそうではないかと推定されるが、いまだ結論を下すには至っていない。富山日報の紙面は膨大であり、このままでは結論がいつ出るのか分からないので、ここで中間報告をしておく。以下は、剱岳測量という近代日本登山史で最も注目を集めた話題を、新聞記者の視点からとらえ直す試みでもある。

(2)演出のための脇役牛山記者

〔午山生〕といってもピンと来ない人もいるだろう。小説や映画でどのように描かれたか振り返っておこう。

1977年(昭和52年)の小説「劒岳・点の記」では、富山日報の牛山記者として登場する。牛山記者は明治40年4月、富山県庁を挨拶に訪れた柴崎芳太郎(しばざき・よしたろう、1876-1938)を帰りぎわに呼び止め、山岳会との剱岳登山競争をどう思うか質問する。そして新聞は公平だけれど個人的には柴崎に勝ってほしいと話す。そして物語の終盤、初登頂を終えて立山温泉に下山した柴崎をたずね、30分ほど取材して、翌朝帰る。記事の内容は小説では触れられていない。小説では抑制がきいた人物として描かれている。

映画になると牛山記者には「牛山明」というフルネームが与えられ、柴崎の内に潜む競争心を煽るような質問をする場面が描かれる。そして登頂後の富山日報は、「初登頂ではなかった測量隊」「四等三角点では記録は残らず」と報じたことになっている。

陸地測量部と山岳会の競争という設定は、新田次郎によるあくまでも創作である。これを演出するための少し嫌味な脇役が牛山記者なのである。映画では、富山日報の記事があたかも本物のように映し出される。それは全くのフィクションで、その記事の内容は柴崎と参謀本部の意識の違いを鮮明にするため都合のいいように綴られている。

史実の〔午山生〕は、立山温泉で取材した点を除いて、牛山記者とは大きくかけ離れている。錫杖頭が見つかったからと言って、測量隊登頂の価値が下がるようなマイナスイメージの記事は書いていないし、四等三角点が記録に残らないという否定的な見方は一切書いていない。

映画の最終盤、土砂降りの中で作業をしている柴崎と、傘を差しのべた牛山明記者との間にこんな会話がある。

牛山「もうすぐ測量も終わりですね……。剱岳に登頂されたことは柴崎さんにとって意味があったんでしょうか」

柴崎「何がいいたいんだ」

牛山「結果的には初登頂ではなかった……そうですね」

相手の声が聞きとりにくいほどの激しい雨。そんななかで機微に触れるようなインタビューをする記者が本当にいたとしたら、その配慮のなさには呆れるしかない。〔午山生〕の記事を読むかぎり、錫杖頭が見つかったことに対する測量隊の驚きや、いわゆる冷遇問題に対する柴崎の心情を、〔午山生〕は十分に理解していた。配慮に欠ける牛山明記者という架空の人物と、〔午山生〕の人物像は似ても似つかぬと言ってよかろう。しかし、小説と映画にあまりにもリアリティがあるため、研究者の間でさえ〔午山生〕を「牛山記者」と混同している例も見受けられる。

昭和41年に松村寿という研究者は、〔午山生〕の記事が聞き書きなので柴崎による正確な登山記ではないと指摘した上でこう記している。「だが、この地方紙の記事がもしなかったとしたならば、明治四十年の剣岳登攀の事蹟は今日もまだ人目につかず埋もれていたかもしれない。まことにこの記事は人跡未踏とされた剣岳の登攀の模様をはじめて明らかにした点で記念さるべき文献といえよう」。[1]陸地測量部に残る公文書だけでは剱岳初登頂の歴史は埋もれたままになっていた、〔午山生〕記事があったからこそ剱岳初登頂の様子を記録できたのだと言っているのである。

〔午山生〕が記者をしていたころの富山には、井上江花(1871-1927)という新聞記者がいた。彼は大正7年、米騒動の記事を全国に発信した。それは2006年のテレビ放送で紹介されてあらためて光が当たった。それに比べて〔午山生〕はどうか。歴史的な記事を書いた記者の名が正確に記されないまま百年もたつ。

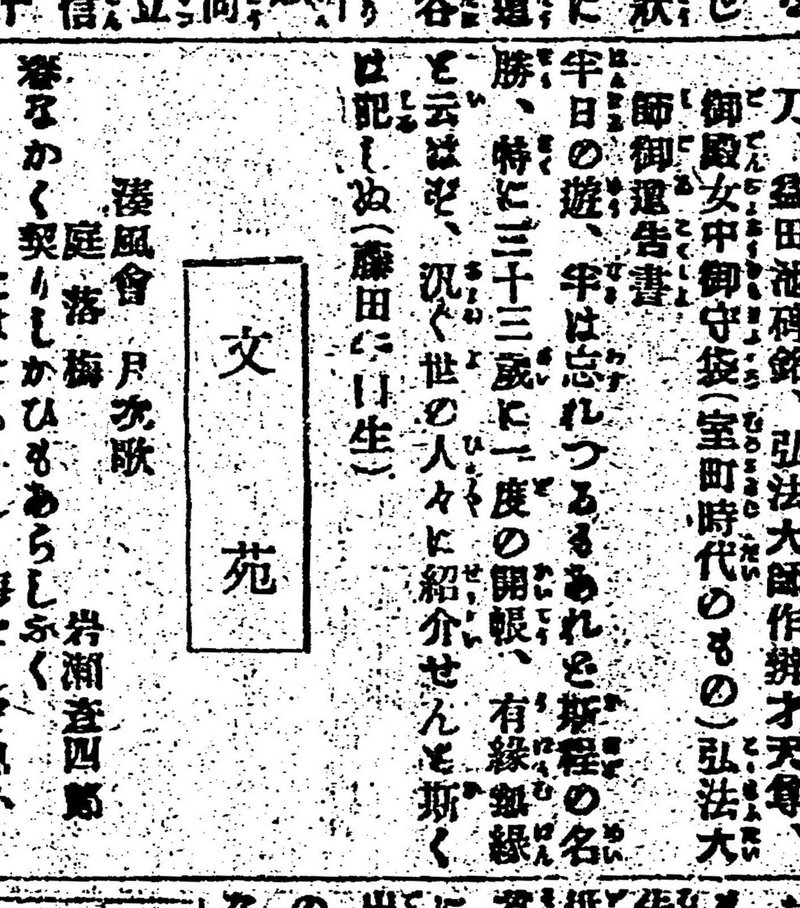

〔午山生〕が書いた記事「劍山攀登冒険譚」は、『富山日報』明治40年8月5日3面と翌6日3面に掲載された。5日も6日も(上)となっていて誤植と見られるが、中身を読むと(上)(下)に分けるのは実は不自然である。2日間に分けて掲載したのはなぜか。後述するが、それは錫杖頭と鉄剣のスケッチがスペースを取ったためやむなしの判断であったように思われる。

(上)(下)を合わせて約3000字の文章は、前文と本文と追記の3つで構成されている。前文(約300字)はその末尾に(午山生)と署名があり、取材の経緯が書かれている。本文(約2450字)は柴崎からの聞き書きで柴崎を主語にして綴られている。そして追記(約250字)は「午山生云ふ」の書き出しで、取材後の感想が記されている。前文と本文は明らかに〔午山生〕が書いていると思われるが、追記は別のデスクのような記者が〔午山生〕から聞いて書いた可能性もある。というのは、自分の書く文章に「午山生云ふ」などとはふつう書かないからだ。

(3)「越中劍岳先登記」の曖昧な転載

「劍山攀登冒険譚」は転載が繰り返された。その不完全さは、問題の本質からはすこし離れるが、きちんと認識しておく必要がある。

インターネットで「越中劍岳先登記」と検索すると、青空文庫で「劍山攀登冒険譚」の本文部分のみをすぐに読むことができる。著者が柴崎芳太郎であるかのようになっているが、それは誤りである。正確には(K、K、)の署名がある最初の段落を山岳会(明治42年6月から日本山岳会)の小島烏水が記し、それに続く文章は〔午山生〕が柴崎から聞いて書いた文だ。だから「談」を付して柴崎芳太郎談とするのが正しい。柴崎本人の文章ならもっと難解になっていただろう。「劍山攀登冒険譚」にあった前文と追記は省略されている。前文で柴崎を「沈着な人なり」と紹介し、追記で「死を賭して深山嶮岳を跋渉しつゝある人々」と書いた〔午山生〕の深い思いは、消されてしまったのである。原本の転載を2次史料とすると、青空文庫版「越中劍岳先登記」は、転載の転載の転載すなわち4次史料に相当する。

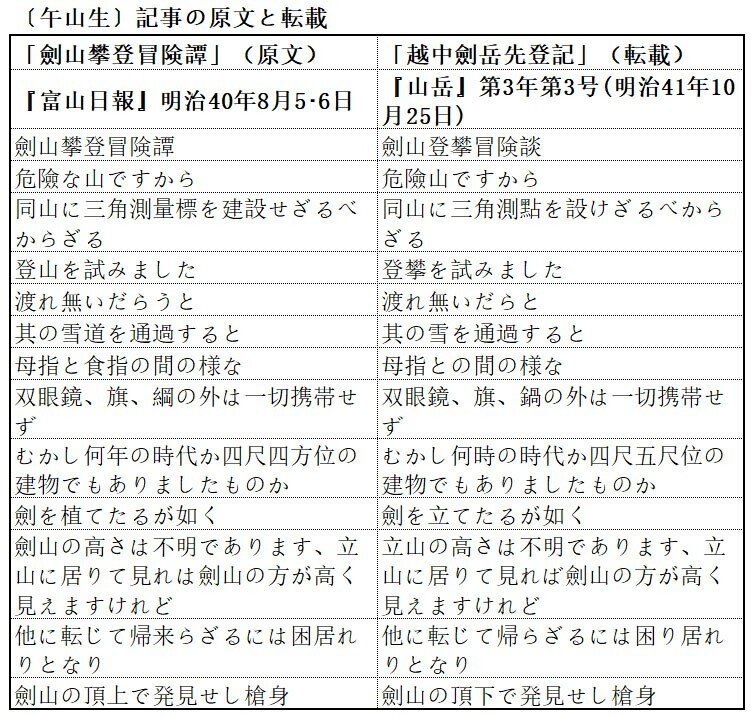

3次史料、2次史料と順に遡って、転載の正確さをみていこう。

まず3次史料。1983年の山崎安治編『日本登山記録大成7』では、「越中劍岳先登記」と題して転載され、著者は〔午山生〕と正確に記されている。〔午山生〕記事の前文・本文・追記の3点セットがきちん入っている。解説では(K、K、)の署名は小島烏水(久太)と言及されている。そこまでは正確なのだが、前文中「沈着な人なり」のあとに(午山生)と署名を入れなければならないのに省いてしまった。これではどこからどこまでが〔午山生〕の文章か判別が難しい。「立山の高さは不明」や「双眼鏡、旗、鍋」という2次史料段階での間違いをいくつか訂正できたが、「母指」や「四尺五尺」という間違いはそのまま引き継いでしまった。

2003年の近藤信行編『山の旅 明治・大正篇』は青空文庫の底本となった3次史料である。2次史料のうち前文と追記を省略して、あたかも柴崎芳太郎の文章として取り上げている。読めばそれが談話形式で分かるからそうしたのかもしれないが、こうした転載はやはり紛らわしい。繰り返しになるが「越中劍岳先登記」は小島烏水と〔午山生〕の2人の文章が合体したものであって、柴崎の文章ではない。その出典を『山岳』第5年第1号としているのは明らかな間違いで第3年第3号が正しい。そして、2次史料段階での間違いをほとんどそのまま引き継いだためもはや救いようのない状況になってしまった。

次に、原文の転載すなわち2次史料となった「越中劍岳先登記」についてみていこう。

(4)『山岳』小島烏水の転記ミス

「劍山攀登冒険譚」が山岳会機関紙『山岳』に「越中劍岳先登記」と表題を改めて転載されたのは、新聞掲載から1年2か月余りの後である。明治41年10月25日発行の『山岳』第3年第3号の雑録のなかの2本目の話題であった。ちなみに1本目は「劍ケ峰の最初登山者」で高頭式が担当しているが、これも『風俗画報』第350号から転載して剱岳の話題を取り上げている。2本目の「越中劍岳先登記」は小島烏水が担当したらしく、脱字と漢字表記の違い、ルビの有無を除き、一見ほぼ完全に転載されているように見える。錫丈頭の実物大の線画も、手書きで書き写されている。

山岳会の創立時の中心メンバーだった小島烏水が、1年2か月余り後とやや遅かったが、〔午山生〕の記事に「登山史上特筆する価値」を見いだし、全文転載までしたのは見識だったといえよう。しかし、この転載にはお粗末なミスがいくつもあった。まず、小島による注釈記事をそのまま引用しよう。

越中の劍岳は、古来全く人跡未到の劍山として信ぜられ、今や足跡殆んど遍かられんとする日本アルプスにも、この山ばかりは、何人も手を著け得ざるものとして(事實然らざりしは前項を見るべし)愛山家の間に功名の目標となれるが如き感ありしに、會員田部隆次氏は、『劍山登攀冒険談』なる、昨四十年七月末『富山日報』に出てたる切抜を郵送せられ、且つ『先日山岳會第一大會に列席して諸先輩の講演、殊に志村氏の日本アルプスの話など、承はり、頗る面白く感動仕候、その中に、劍山登り不可能の話有之候に就きて、思ひ出し候間、御参考迄に別紙切抜き送り候、……猶小生の其後、富山縣廰の社寺課長より聞く所に據れば、芦峅寺にては、劍山の道案内を知れる者有之候へ共秘傳として、漫に人に傳へず、極めて高価の案内料を貪りて、稀に道案内をなせしことあるのみなりしが、今回の事にて、全く其株を奪はれたる事になりしとか申候、此記事が動機となりて、今年より多くの登山者を出すを得ば、幸之に過ぎずと存候、と言へる書翰を附して編輯者まで送付せられたり、(其後辻本満丸氏も、この記事の謄寫を、他より獲て送付せられたり)聞く所によれば、『富山日報』のみならず、同縣下の新聞にも大概出でたる由にて、劍岳を劍山と、新聞屋の無法書きは、白峯を白根、八ヶ岳を八ヶ峯などゝいふ筆法と同じく、可笑しく感ぜらるれど、ともかくも登山史上特筆する價値あれば、左に全文を掲ぐ(K、K、)

「攀登」「登攀」と「譚」「談」の違いは些細だが、問題は田部隆次(田部重治の兄)から送られてきた記事が7月末『富山日報』掲載という記述だ。〔午山生〕の記事に柴崎に取材した日が7月31日と書かれているのだから、どうみても7月末掲載はありえない。無頓着なミスである。田部の書簡の部分を示す閉じ括弧も脱落している。もう1つの問題は、劍山という表記は新聞屋の無法書きでおかしいという指摘である。「劍山攀登冒険譚」を「越中劍岳先登記」と改めたのは、劍山という表記がおかしいと思ったのであろう。表記の問題はこの時点で山好きの単なるこだわりにすぎない。当時の富山県内では、「劍嶽」「劍峰」「劍山」が併用されていて、一般に「劍山」がよく使われていたらしい。新聞や富山県統計書などでも「劍山」と表記されている。測量官である柴崎芳太郎も「劔山」「劍嶽」を併用している。のちに小島は富山日報の記者と手紙のやり取りをする関係になったらしく、『富山日報』明治43年8月15日1面に手紙をそのまま短信にした記事があるくらいだが、この明治40年の時点ではまだ富山県内での一般的な山名表記を知らなかったのであろう。

この小島の注釈記事で面白い話題は、富山県庁の社寺課長が剱岳への案内は秘伝で料金も高いという話を、田部に対して話したことである。当時の社寺課長は石坂豊一で、2年後の明治42年に立山奉幣使を務める人物であり、山案内人である仲語に対してかなり厳しい発言をしている。これは大井冷光の「天界通信」に詳しい。

以下に原文と転載の違いを記す。表題「劍山攀登冒険譚(上)(参謀本部陸地測量官の談)」が省略されていることのほか、些細なものが多いが、看過できないミスもある。「母指との間」では意味が通じず、「綱」と「鍋」では笑いを誘うほどの違いである。そして「劍山」と書くべきところを「立山」と転記ミスしたことで、文章の意味が通じなくなった。当時の立山には雄山頂上直下の五の越に一等三角点が既にあったので、立山の標高はおおむね分かっていた。立山の高さを不明だと柴崎が言うはずがない。ここまでミスを連発したのでは、プロの編集者の仕事としては認められないといったら言い過ぎか。転載の転載をしているインターネットの記事は、少なくとも初歩的ミスについて注釈をつけて転載するべきである。 [2]

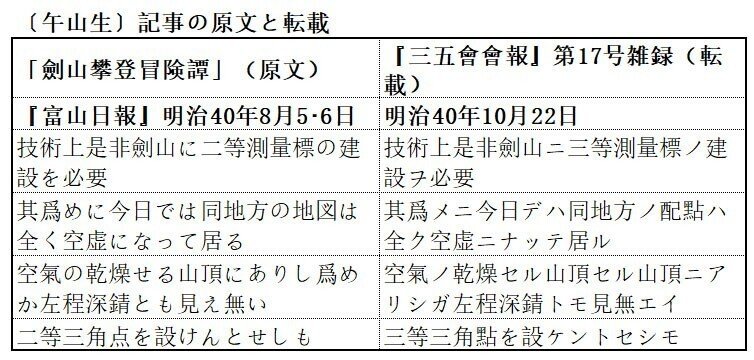

(5)陸地測量部内で起きた波紋

〔午山生〕の記事を『山岳』より早く転載した雑誌がある。陸地測量部の部内誌『三五會會報』第17号である。発行日は、記事掲載から2か月後の明治40年10月22日である。「雑録」として転載していて、表題はなく、冒頭には「富山縣下へ出張の某測量手より同縣下に於て發行する新聞紙より秡萃して送られたれば参考の爲め左に之を記載す(参謀本部陸地測量官の談)」とある。以下は本文で、ひらがなでなくカタカナ交じりで転載されている。

こちらの転載はほぼ完全のように見えるが、柴崎が所属した専門部署の部内誌というだけあって、明らかに誤りという部分を修正して転載している。剱岳の三角点は2等でなく3等を目指していたので、これは〔午山生〕の記事が間違っていた。「地図は全く空虚」という記述が「配點ハ全ク空虚」と変更されている。単なるミスか作為的なのかは、専門家の判断をまちたい。『三五會會報』の転載はおおむね正確であるといえよう。しかし、この雑誌はあくまでも部内にとどまるものであったから、一般の山岳愛好家の目に触れることはなかったと思われる。だからこそ、1年2か月を経て小島烏水が『山岳』に転載したのである。

『三五會會報』の転載で注目されるのは、それが部内で思わぬ波紋を広げたらしいことである。

柴崎芳太郎が剱岳西面・西大谷の観測を終えたのが10月12日、いつ帰京したかは不明だが、寄り道をしなければおそらく帰京してから『三五會會報』が発行されたことになる。部内で起きた波紋とは、

(1)新聞記事になったことの報告の遅れ

(2)〔午山生〕記事の誤り

(3)立山温泉の冷遇問題への対応

という3点の論議に要約される。冷遇問題というのは、柴崎たちが立山温泉に戻った7月30日、宿泊が満員で狭い部屋に押し込められ、県庁の役人が使っている部屋の一部を使わせてほしいと頼みに行ったところ断られた一件をいうが、ここでは深入りしない。

波紋があったとする根拠は、翌明治41年3月に発行された『三五會會報』第21号の柴崎『出張地ニ於ケル見聞ニ就テ』という文章である。これは明治41年1月15日に開かれた三五會会合で、柴崎が行った報告の採録だ。この文章は、測量業務そのものは簡潔な内容で、大半は〔午山生〕記事についての弁明に割かれている。〔午山生〕に関して重要な部分のみを引用する。

偖テ剱山ニ登山セシ事ガ其地方ノ風評トナリ為メニ新聞記者三名ノ来訪ヲ受ケ其当時ノ事ヲ御話致シマシタ所其レガ富山日報ヤ高岡新聞等ノ記事ニ載リ又其記事ガ我三五會々報ニマデ転載ニナリタル事ハ私ノ最モ光栄且ツ赤面ノ至リデアリマス、就キマシテハ其当時ノ事ヲ何カ話スル様ニトノ御仰デアリマスケレドモ己ニ其当時ノ記事ニ於テ委細申述ベアルガ故ニ其レ以上ノ事ハ私ノ力ヲ以テハ御話申上ル事ハ出来マセン

然シナガラ是非申上度事ガ二ツアリ舛

其ノ一ハ即チ如斯好時機ヲ利用シテ我々測量掛ハ如何ニ艱苦欠乏ニ堪ヘ献身的国家事業ニ従事シテ居ルカヲ一般地方人ニ知ラシメタイト思ヒマシタガ奈何セン私ハ未ダ経験モナク又自分ノ意思ヲ充分ニ発表スル事ノ出来ヌ愚者ナルガ為ニ遺憾ナガラ自分ノ十分一モ新聞紙上ニ書キ載セル事ノ出来ナカッタノハ實ニ残念デアリマシタ

この記述の後は、立山温泉での冷遇問題の弁明が延々と続く。それは記事全体の約半分を占め、〔午山生〕記事をめぐって起きた内部論議の根深さを物語るものである。前述の研究家松村寿は、柴崎にとって新聞記者の来訪は全くの意表外のことで、職務上剱岳に登ったことがニュースになることは思いもよらないことだった、と読み解く。マスコミ対応に不慣れだったということらしい。また、柴崎の長男である柴崎芳博によると、「立山温泉における冷遇問題の経緯を詳しく記者に説明したところ是非委細を新聞紙上に掲載して彼等(県庁の役人)を戒めざるべからずと云われたが、かかることを自分から発言するのも当り障りがあるとして自分から記者に依頼して第三者の立場から書いて貰ってあのような記事になった」と柴崎は書いているという。[4]

それから半年後、明治41年9月20日発行の『三五會會報』第25号には、もう一つの物議を醸す記事が出ている。ずばり「疑問」と題した短い記事で、富山日報の大井冷光が編集した『立山案内』(明治41年7月10日発行)の内容にかかわる指摘である。「陸地測量部の報告によれば」と書いて未公表であるはずの立山・剱岳・白山の標高が書いてある、つまり情報漏えいしたというのである。「疑問」を提起した「記者」は編集者の川北朝鄰(かわきた・ともちか、1840-1919)と見られている。立山・剣岳の測量は、柴崎が明治40年に取り組んだ仕事であったから、当然柴崎に疑念の目が向けられたことだろう。[5]大井冷光は、明治41年7月ごろに高岡新報から富山日報に移籍したばかりで、〔午山生〕と同僚だったことになる。

少し気になるのは、そもそも〔午山生〕の記事の抜粋を送った某測量手は誰かである。これを判断する材料は全くないが、柴崎本人であると考えることもできないわけではない。

〔午山生〕の記事の誤りは明治40年と41年の時点では陸地測量部内の議論にとどまっていたが、明治42年7月に民間人グループが剱岳を登頂を果たし、その後、発表された登山記によって情勢は大きく変わる。明治43年3月に発行された『山岳』第5年第1号の吉田孫四郎「越中劒岳」がそれである。

吉田は「越中劍岳先登記」を読み、明治42年春に山岳会に入会したすぐあと、東京で開かれた山岳会大会に参加しおそらく錫杖頭の実物を見た。そして7月24日、7人の一行でついに剱岳登頂(第2登)を果たす。吉田の登山記はその8か月後、『山岳』に掲載された。

茲に稍依頼すべき唯一の記録は「山岳」第三年第二号所載の「劍岳先登記」である、即ち参謀本部陸地測量部員が去る四十年夏、非常なる危難を冒し、職務に殉するの覚悟を以て登攀して、遂に目的を果し、尚ほ幾世の昔何人の所持したるものとも知られざる、鎗身一片と錫杖の頭部とを、頂上に於て発見したりとの談片の概要である、されど筆者の不熟練なりし為めか此記事を仔細に熟読するに随ひ、多くの疑問生じ来りて、只一縷一の望みは之に掲げたれたる、功労ある人夫の一名なりとも、傭ひ得ばやと云にが繋れた、登山準備の主力は先づ此方面に向けらる

左から河合良成・吉田孫四郎・野村義重

『山岳』第5年第1号※明治40年陸地測量部初登頂と間違えないよう注意

『目で見る日本山岳史』(2005年)参照。杉本誠氏収集写真

吉田の詳細な登山記は〔午山生〕の記事を質量ともはるかに上回り読みごたえがあるが、ここでは触れない。関係者が驚いたのはおそらく登山記の末尾に加えられた「余記 柴崎測量員登山の真偽」であった。これは、〔午山生〕記事に書かれた測量標と、実際に登って目にした測量標の形状が違っていたことと、柴崎と一緒に登ったはずの人夫が食い違う証言をしたことなどを指摘して、柴崎の登頂そのものを疑う内容であった。この記事は、若気の至りで書いたような表現が随所に見られる。柴崎としては無視することもできたであろうが、『山岳』の影響力を考えてなのだろうか、柴崎は1年余り後の『山岳』で反論と弁解の記事を寄稿した。

則ち第二回に測夫木山を率ひて、自ら登山し、以て四號三角點の建標を建設することに決定したり、登山の事實は、夫れ只此くの如きのみ、然るに登山の事、忽ち俚耳を聳破し、方隅其の噂を以て喧傳せられ、遂には二三新聞社の聞知する所となり、同地新聞社の一記者は、余が所在を探踏して、立山温泉宿に其の来訪を見たり、(中略)業を海嶽の険に遣るの却て與みし易くして、内業を民舎裡に展するの際なりき、此の際記者の来訪を見るも、詳細を悉くして、登山の実情を縷述するの余裕、之れあるなし、業間草茫として、其の一汎を陳述せしのみ、固と記者の来訪たるや、全く余が意料の外に存し、事の而かくの珍なるに一驚せり、超えて数日、新紙は余の所言と、従属人夫等の陳言、乃至途説を束て之を採録せり、載するところの数節、事実に相異するものありしも、之が正誤を加ふるの要なきを以て、其儘不問に措けり例へば其の登るに際し、鋼を亘して攀ぢたりとか建標にあたり、数本の木片を繋ぎ合せりと云ふが如き、誤傳の主たるものとす

〔午山生〕記事にはいくつか間違いあるけれども、それを指摘するには及ばない、というのである。「鋼」は「綱」の誤植とみられる。柴崎の弁明は曖昧というか難解であり、さらに疑念を増幅することになる。ここではいちいち解説しないが、この文章を一読して理解できる人はなかなかいまい。とにかく柴崎という人は簡単なことを難しく書いてしまう。『山岳』に書いた反論は4ページにわたってこの調子だったから問題をより複雑にしてしまったような感がある。立山温泉でもこの調子で取材に応じていたとしたら、取材するほうも大変だったのでないか。ただ、不器用でも一生懸命に説明を尽くそうとする姿勢は伝わってくる、それが柴崎という人物の持ち味なのであろう。

結局、〔午山生〕記事の明らかな誤りというのは、

(1)測量標の形状が実際と違っていた

(2)2等三角点と3等三角点の取り違いまたは誤植

(3)1回目の登頂に柴崎が加わっていたかのように書いた

(4)宇治長次郎を氏名不詳で落伍したと書いた

の4点に要約されるであろう。(1)(2)には聞き違えや思い込みがあったかもしれず、記者が責を負うであろう。(3)も思い込みによる錯誤であろうが、記者が勘違いしていることに柴崎は気付かなかったのであろうか。それにしても重大な錯誤である。(4)は記者が勝手に創作して書ける内容でなく、取材に応じた柴崎たちの何か意図が反映したものと考えられる。

(6)剱岳登頂の風評はあったか

「劍山攀登冒険譚」の前文から、〔午山生〕の取材がどのように行われたのか振り返っておこう。

〔午山生〕は明治40年7月30日午前4時、立山室堂(標高2450m)を出発し、浄土山・雄山(標高3003m)・別山を縦走した。別山の頂上で双眼鏡を取り出し、遠方の山々を見渡した。富士山・浅間山・白山、そして剱岳に双眼鏡を向けたところ、前人未到といわれた頂上に何かが立っている。その時点ですぐに三角測量標という専門用語が思い浮かんだどうかはやや疑わしいが、「思わず快哉を連呼」した。どんな勇者が登ったのか、その冒険談を聞いてみたい。そう思いつつ下山した。そして翌31日、立山温泉で柴崎に面会するのである。

小説では、陸地測量部と山岳会の剣岳登頂競争を知っている前提で牛山記者が立山温泉に取材にやってくるのだが、実際の〔午山生〕は別山の頂上で双眼鏡を覗いてニュースをつかみ、立山温泉まで下山したところ柴崎に出会ったのである。当時は、室堂と立山温泉が登山拠点であるから、室堂まで降りた時、先に(7月30日)下山した柴崎たちの話がすでに話題になっていたかもしれない。柴崎たちは3日間立山温泉で休んだらしく8月2日から真川方面に造標の作業に出ているから、〔午山生〕の行動がもし2日ずれていたら歴史的な記事は生まれなかったはずである。

〔午山生〕は棒が立っているのを双眼鏡で見てこれはニュースだと直感した。ニュース感覚に優れた記者だったと見てよい。というのは、新聞記者が当時それほど高山に上がって取材する機会は少なかったし、山岳測量に関する情報をふつうの記者が基礎知識として知っていたとは思えない。それは、大井冷光という1年目の記者が同じときに立山に登りながら測量に関して全く言及していないことと比較して言えることだ。

立山では、毎年7月25日の山開きに県知事か知事代理が奉幣使として山頂の社まで登山する決まりがあった。明治36年には36歳の李家隆介知事が登るというので、3つの新聞社の記者が同行して競って記事を書いたことがあった。明治40年は知事代理として山村事務官らが登ったが、明治36年のときの丁寧な報道とは違って、詳細な記事がでることはなかった。

明治40年の立山における大きな話題に、高岡新報の立山探検隊があった。これには高岡新報富山支局の記者井上江花や大井冷光が参加している。探検隊といってもそれは60人余りの単なる団体登山なのだが、新聞社が主催する初めての大規模な団体登山である。大井冷光の日記などによれば、7月28日に富山を出発し30日に登頂、8月2日に富山に戻った。奇しくも〔午山生〕と登頂日は同じだ。詳細は明らかでないが、冷光が書き残した文章では、2時20分に室堂を出発しているので、〔午山生〕とは1時間40分の時間差がある。高岡新報の立山探検隊は、いくつかの班に分かれていたこと、井上江花は他紙の記者とも広く交友関係があったことからすれば、〔午山生〕が立山探検隊のメンバーだったのではないかという推測も成り立つが、今後さらに調査が必要である。

高岡新報の立山探検隊は雄山山頂でご来光を拝み、富士の折立と真砂岳の間の小走りを下った。冷光たちが立山温泉に宿泊したかどうかは分かっていないが、当時の立山登拝の帰路は、出発地の芦峅寺へ直接下らずに、立山温泉に下山して汗を流すのが一般的だったといわれる。とすれば、大井冷光を含む高岡新報の立山探検隊も、富山日報の〔午山生〕と同様、30日夕方か31日には立山温泉にいた可能性がある。

測量官の柴崎たちは、立山温泉が混雑していたため、狭い場所に押し込められる羽目になる。それがいわゆる冷遇問題につながるのだが、もしかしたら、その原因の一つに高岡新報の団体登山客による混雑があったのかもしれない。

柴崎は『三五會會報』第21号で「剱山ニ登山セシ事ガ其地方ノ風評トナリ為メニ新聞記者三名ノ来訪ヲ受ケ」と書いた。記者3名とは誰か。1人は富山日報の〔午山生〕、もう1人は高岡新報の記者。そしてもう1人は大阪朝日新聞の記者。これは、明治41年1月15日に開かれた三五會会合のために事前に柴崎が用意した手書き原稿から推測される。[7]氏名は記されておらず、高岡新報の記者が大井冷光なのか井上江花なのかそれとも別の記者なのかは分からない。

富山県内には当時、富山日報・北陸政報・高岡新報の3大日刊紙と、新川新報、伏木新報、薬業時報などがあった。これらのマスコミが柴崎らの剱岳初登頂をめぐって取材競争をしていたとしたら、紙面にそれが残っているはずである。しかし、記事は富山日報の〔午山生〕記事のみで、北陸政報には記事が全く載っていない。また高岡新報は原紙が図書館に存在しないため確認できないが、井上江花や大井冷光の日記にはそれがうかがわれる記事は全くない。

そもそも柴崎が言う「剱岳登山の風評」はあったのだろうか。弘法大師が草鞋千足を費やしても登り得なかったと言われる剱岳に誰かが登るぞという噂が巷に広がっていたのだろうか。少なくとも明治40年7月と8月の富山日報の紙面には、剱岳関係の記事は「劍山攀登冒険譚」以外に見つからない。2か月間の山岳関係記事といえば、7月21日に立山奉幣使の予定、8月20日に大津市から立山登山隊(50人以上)が来るという短信、8月22日に300人以上の人夫を投入して行われている常願寺川上流の砂防工事の進捗という短信、さらに8月25日に砂防工事で人夫が負傷という記事がある。そして唯一ともいえる山岳趣味の記事として、1面で7月28日から19回連載された吉沢庄作「高山旅行」があるが、これも山岳の自然や僧ヶ岳紀行などを扱ったもので、測量には全く触れられていない。「劍山攀登冒険譚」を載せた『富山日報』にしても、それ以降の続報記事がなく、北陸政報にも追いかけ記事は見つからない。柴崎は、3人の新聞記者に囲まれたとき世間の注目を感じた。それが風評という表現になったのでないか。仮に風評があったとしても、それは室堂にいた神官や仲語たち山岳関係者の狭い範囲だったのではなかろうか。

陸地測量部と山岳会の登頂競争はむろん新田次郎による創作である。陸地測量部はそもそも陸軍参謀本部の外局であるため、目立つ性格の役所ではなかった。試みに当時の全国紙の記事を「陸地測量部」で検索しても、せいぜい職員募集の広告ぐらいしかヒットしない。柴崎は誇り高い男であったから、剱岳初登頂という機会を利用して、厳しい山岳測量によって地図を完成させるという国家的プロジェクトを社会にアピールしたかったのでないだろうか。

(7)錫杖頭の実寸スケッチは柴崎筆

〔午山生〕の記事は紙面でどう扱われたのか。当時の『富山日報』は4ページで、1面が総合・小説、2面が国内県内雑報、3面が社会、4面が広告という紙面構成になっていて、特ダネであるならば1面ないし3面のトップ記事に扱われるのがふつうである。〔午山生〕の記事は3面7段組みの5段目という低い位置に割り付けられた。ボリュームのある話題記事としてはやや異例の低い扱いといえるであろう。

当日3面のトップは主筆匹田鋭吉の「清韓旅行観察の一班」だった。編集責任者である匹田は、清韓の取材旅行を終えて帰国したばかりで8月3日からその連載を開始していた。匹田は明治36年の立山奉幣使の同行取材を命じるなど少しは山に関心があったが、山岳趣味に目覚めるのは明治42年夏に大井冷光とともに夏山臨時支局の大型企画を実施してからである。最初から3面トップ記事が匹田の連載と決まっていて、〔午山生〕の記事は歴史的な意義のある特ダネだったにもかかわらず3面中段に掲載されたのであろう。

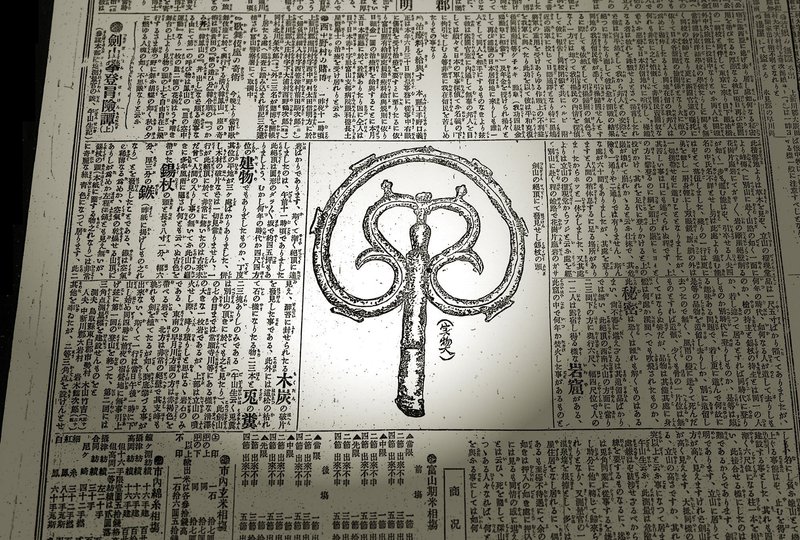

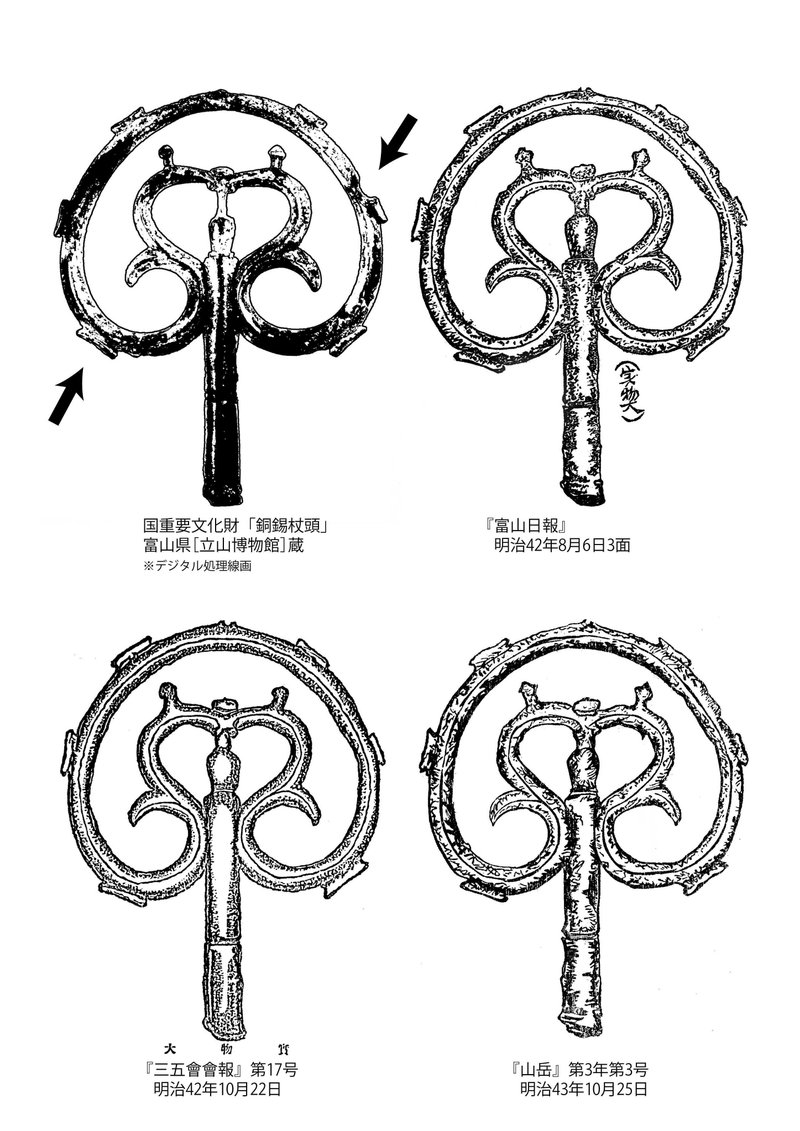

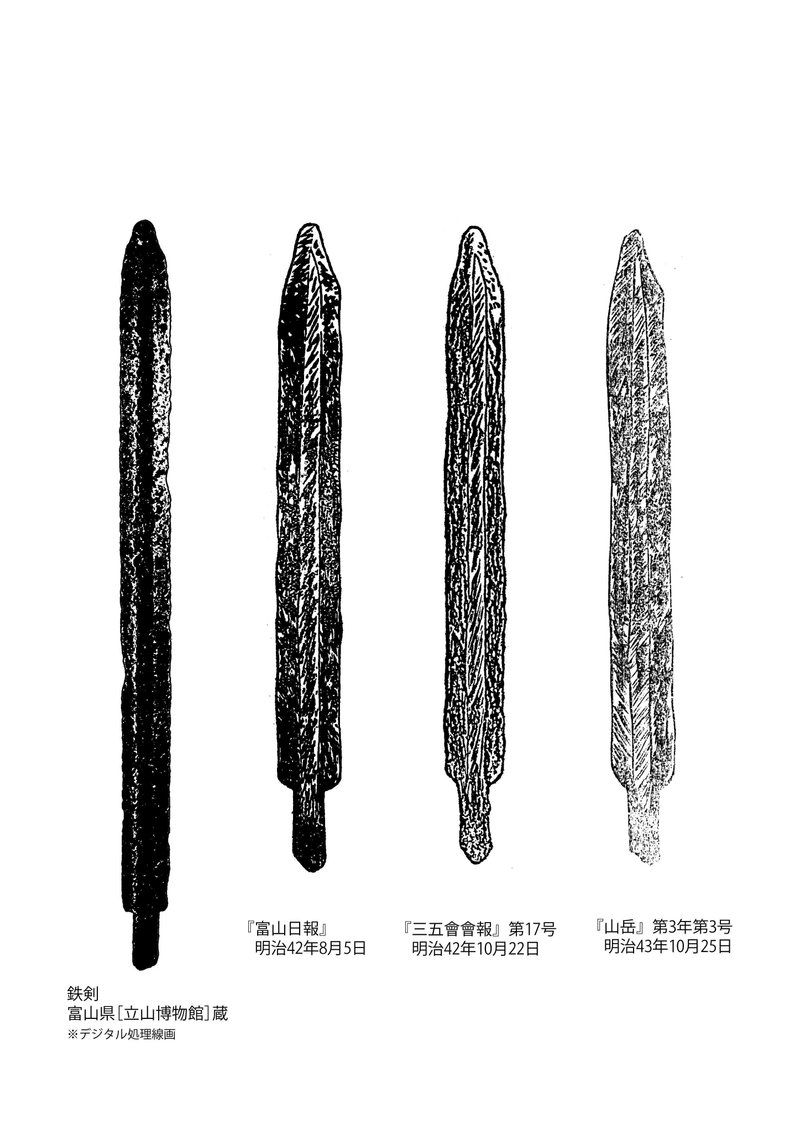

富山県内の各紙で写真掲載が一般化するのは明治43年のことで、明治40年の時点で図版は線画のスケッチを掲載していた。剱岳初登頂のニュースの核心は、前人未到と信じられていた山頂から錫杖頭(高さ13.4cm幅10.9cm)と鉄剣(長さ22.6cm茎長2.0cm)が見つかったという事実である。〔午山生〕はもちろん、現場でスケッチの重要性を認識していて、2つのスケッチを手に入れた。そして紙面には、鉄剣は2分の1の縮図、錫杖頭は実物大、と注釈をつけて掲載している。

鉄剣のスケッチは縦横比がでたらめで評価に値しない。だが、錫杖頭は左下の出っ張りの位置だけが不正確である以外はほぼ正確である。蕨手と呼ばれる優美なカーブや厚み丸みが線画で巧みに表現されている。おそらく現物を紙の上に置いて周囲をなぞり写し取ったのであろう。頂点部がやや細くなっていなければならないところがやや太い。右上部2時の方向に欠けた部分があるが、そこも判別できる。

錫杖頭と鉄剣のスケッチは、前述した『山岳』『三五會會報』でも模写して転載されている。比べれば一目瞭然だが、2つの模写はディテールが失われ、いかにも雑である。右上の欠けた部分は判別できなくなっている。そして鉄剣の縦横比のミスや、錫杖頭の左下の出っ張りの位置のミスは訂正されることなく継承されている。また鉄剣の注釈は、原文が「劍山の頂上で発見せし槍身」となっているのに対し、『山岳』は「劍山の頂下で発見せし槍身」となっていて、ここでも転載時のミスの多さを露呈している。

これは〔午山生〕が書いたのだろうか。柴崎芳博は、「実物大」という文字の筆跡から柴崎芳太郎が書いたものとしている。そして、このスケッチを渡すことと交換に、〔午山生〕記事の追記に冷遇問題を取り上げてもらったのではないかと大胆な推測をしている。[8]見返りにスケッチを渡したといえるのかどうかはもう少し強い根拠がなければ判断できないが、柴崎本人が〔午山生〕記事の錫杖頭のスケッチを描いたとなると、『三五會會報』に転載された錫杖頭のスケッチは誰が書いたのかという疑問も出てくる。『三五會會報』のスケッチは点描が多く用いられ別人が書いたようにも思われる。それに、3人の記者がいて〔午山生〕にだけ提供したのだろうか。

(8)藤田午山はだれなのか

歴史的な記事を書いた〔午山生〕とはいかなる記者か。いよいよこの稿の本題である。午山というのはむろん号であって本名ではなかろう。『富山日報』に午山生の署名記事は、明治41年8月21日1面に「井波彫刻を観る」、同年8月23日3面に「国産会社の油槽を観る」、明治41年10月24日から26日までの3面に「尚美展覧会を観る」(3回連載)、10月31日から11月2日までの3面に「農学校の品評会」(3回連載)、11月9日から16日までの2面などに「西砺品評会雑観」(7回連載)、明治42年10月3日から6日までの1面に「御巡幸當時の回顧」(3回連載)が確認されている。いずれも細かく丁寧な文章だ。これだけでは〔午山生〕が誰なのかはわからないが、7月上旬頃に富山日報に移籍した大井冷光と少なくとも同僚だった時期があったことが分かる。冷光は、明治41年7月10日発行の『立山案内』を編纂し、その際〔午山生〕の記事を部分転載したので、山の話題で会話も交わしたことだろう。ただ冷光は錫杖頭のスケッチを転載しないなど、〔午山生〕記事のもつ歴史的な意義をどこまで真剣に考えて編纂したのか疑問だ。

もうひとつ、『富山日報』明治41年4月15日1面に「眞言古刹 芹谷山千光寺(三十三年目の開張)」という記事がある。この末尾の署名が「藤田午山生」と読むことができる。しかし、「午」「山」のいずれも中央の縦線部分の印刷が抜けていて「牛」「口」と読めたりもする。現時点で「藤田午山生」と断定まではできない。そのころの富山日報社員名簿などに藤田という人物は3人確認できる。

(1)藤田久信 (2)藤田理茂 (3)藤田義農

久信は号を矢乾と名乗り、明治36年の立山奉幣使に同行して「登嶽前記・登嶽の記」という登山記を書いた記者である。この登山記は、井上江花「黒部山探検」明治42年、大井冷光「天界通信」明治42年と並んで、明治後期の山岳記事として記録に残る力作である。物語としての面白さやスケッチの豊富さでは、他の二作品より上の評価を与えてもいいように思う。久信が〔午山生〕であるとしたら、山岳取材の経験やスケッチのうまさから納得はいくが、その可能性は低い。久信は奉幣使同行取材後に富山日報を辞め、富山県会議員となっている。[9]

残るのは理茂と義農の2人だが、年始広告の社員名簿を見ると、理茂は明治40・41年の2年間、義農は明治40年から43年まで4年間掲載されている。明治42年3月30日に富山県内の記者懇談会、明治42年11月3日には富山日報社員運動会があったが、そこには両名とも名がない。

〔午山生〕は『富山日報』明治42年10月3日の「御巡幸當時の回顧(一)」を最後に、それ以降は見つかっていない。一体いつまで富山日報で記者を続けたのであろうか。藤田理茂か藤田義農のどちらかが藤田午山を名乗っていたものと推定するが、確定するにはもう少し材料が必要である。[10]

それにしても〔午山生〕は報われぬ記者である。歴史的記事を書いていながら、誤りが含まれているとされたためか、メディア側の記憶には氏名が残されていない。富山日報の後継紙は現在の北日本新聞である。北日本新聞の社史に相当する出版物には、剱岳初登頂の記事が柴崎芳太郎と宇治長次郎の名とともに記されているが、〔午山生〕の名は出てこない。[11]誤報を許容せよというわけではないが、〔午山生〕とその記事は再評価してよいのでなかろうか。そのためにも〔午山生〕のフルネームを突き止めなければならない。

〔午山生〕の同僚記者であった大井冷光は明治42年夏、富山日報の夏山臨時支局を担当し、室堂に1か月間滞在して「天界通信」を書いて送った。そこで民間人の剱岳初登頂(第2登)を取材したのをはじめ、山岳通で知られる洋画家の吉田博と山案内人の宇治長次郎とともに黒部谷(平ノ小屋)の猟師・漁師、遠山品右衛門を訪ねる取材もしている。冷光はその後、明治42年9月に日本山岳会に入会し、明治45年7月には少年を含む4人と案内役とともに針ノ木峠越えを敢行した。〔午山生〕の山の取材にかけた情熱は、大井冷光に引き継がれたようにも思える。

[2017/12/31追記] 午山生は、藤田義農記者である可能性がかなり高まった。明治42年9月、皇太子の北陸行啓をめぐる取材で、義農が福井に派遣(9月18日2面)されていて、金沢発の〔午山生〕記事(9月27日2面)が見つかったためである。一方、藤田理茂の名前が明治34年1月1日の『富山日報』に見つかっている。

◇

[1]松村寿「剣岳先踏前後2―陸地測量部員の登攀―」『山書研究』第7号(昭和41年12月)p30。

[2]「越中劍岳先登記」を転載してそのままミスを犯した例もある。富山県郷土史会編『立山と黒部』(1962年)は「初めて剣岳を極む 柴崎芳太郎」と勝手に表題をつけた上で「鍋のミス」以外はほとんどミスを踏襲した。そして、「親指ほとの間の様な処」「立山の高さは不明であります、立山において見れば剣山の方が高く見えますけれど…」という文章を転載した。読めば明らかに意味が通じないのに疑問に感じなかったのだろうか。原記事は本文が上下合わせて2977字になるjが、その正確な転載は難しい。極めて慎重に全文転載された五十嶋一晃『山案内人宇治長次郎』2009年であっても、以下の6か所の誤転記がある。×立山温泉○立山温泉場、×三角点○三角測量点、×十分な測量か○十分な測量が、×其の雪を通過すると○其の雪道を通過すると、×カンジキヲ穿いて○カンジキを穿いて、×勇をこし皷し○勇を皷し。これらは本論には全く影響がない些細なものだが、転載時の校閲作業の難しさを感じさせる。

[3]山田明『剱岳に三角点を!』2007年、p53-56に全文転載されている。

[4]柴崎芳博「劔岳登頂をめぐって―ある疑問点について―」『山岳』第75年号(昭和55年12月)p168。

[5]柴崎芳博によると、この標高データは柴崎芳太郎が『立山案内』に「発表した」ものだという。前掲書p180。陸地測量部内での一連の情勢については、山岡光治『地図をつくった男たち』2012年に詳しい考察がある。

[6]この手書き原稿は、『三五會會報』第21号の「出張地ニ於ケル見聞ニ就テ」とほぼ同じだが、それにはない記述があり、大阪朝日新聞の記者が冷遇問題に同情して第三者的な立場で攻撃的記事を連載しようと話した、と記されている。手書き原稿の複製は、富山県立図書館に『剱岳初登頂についての体験談:講演要旨』(1979年)として所蔵されている。その表紙部分には「明治41年日本山岳会のための講演」 と注釈があるがこれは誤りで明治41年1月15日の三五會会合が正しい。柴崎が日本山岳会で講演したのは明治44年5月7日の第4回大会である。

[7]柴崎の反論内容は、五十嶋一晃『山案内人 宇治長次郎』2009年、p109-110に詳しい。

[8]柴崎前掲書p176。

[9]藤田は明治43年12月に発覚した大沢野開墾地涜職事件で拘引され、明治44年3月、収賄罪で懲役10か月の判決を受けた。藤田ら収賄側はこの地裁判決を不服として控訴したが同年10月に確定している。匹田も仲介したとして罰金50円の判決。藤田はその後、大正4年に政界復帰し、翌年県会議長をつとめている。

[10]『富山日報』明治40年3月6日1面に「高岡工業品評会瞥見録」義農生という記事が出ている。

[11]『北日本新聞社85周年史』昭和44年では、明治40年7月13日に「大山村宇治長次郎の案内で未踏の剣岳に登頂した陸地測量部柴崎芳太郎は、下山のとき初めて降りた谷を長次郎谷と名付く」という記述がある。長次郎谷の命名は明治42年の民間人による第2登のときである。同社の100年史、120年史でもそのお粗末な誤記は引き継がれている。〔午山生〕の名はない。現在の同社刊『富山大百科事典』では長次郎谷命名の記述は正確である。(2013/06/16 10:25、2017/04/20、2017/12/31追加)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?