第7章第7節 富山お伽倶楽部発足

少年欄は4か月で消滅

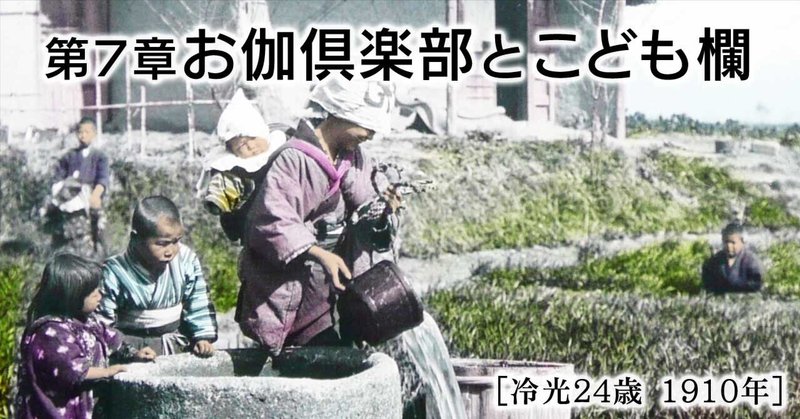

大井冷光が担当する『富山日報』少年欄は明治43年元旦にスタートした。こども欄から改題して意気込んでいたが、長続きはしなかった。1月は15回を数えたものの2月13回、3月は10回と減っていった。1月21日の少年欄は

お伽噺「化水車」

スケッチ

新年葉書

新年雑誌

記者通信

の5本立ての構成だった。3月になると、お伽噺とスケッチの2本立てが多くなった。3月14日の少年欄の末尾に、冷光はこんな言い訳を書いている。

冷光申す 社務多忙に取紛れ少年欄の方は永らく振ひませんでしたがそのうめ合せに明日からはウンと奮發します、懸賞物の選賞披露や、休掲中の「七色椿」も續々掲載致しませう

しかし勢いを取り戻す力はなかった。2月末に主筆の匹田鋭吉が編集局を去って多忙を極めていたのだろう。

『富山日報』は3月11日、それまで『高岡新報』に文芸評論を書いていた高田庸将を社員として採用し、中央文壇の動向を書いたコラム「文藝消息」や「新俗謡」「富山景物詩」などの新企画をスタートさせた。それでも匹田の抜けた穴は大きかった。

4月の少年欄は19回を数える。盛り返したようにも見えるが、そうではない。書きためてあった「春淋し」「天神池」の2つの作品を連載しただけだった。そして4月29日を最後に「少年欄」は消滅するのである。

4月19日の『富山日報』3面に新川柳の欄があり、そこに次のような川柳がある。

新川柳

揮美子

親の膝かじり盡つくして首縊くくり

股眼鏡娘お目玉頂戴し

立山の雪豊年と熊が言ひ

此邊はお痛みですかと撫であがり

冷光は餓鬼大将で繁昌し

呼ばれても默つて濟ます厠の中

お査公は監視がてらに女風呂

當世の紳士中折インバ子ス

尻輕るの女風船と綽名され

アクビ百空念佛は風呂の中

「揮美子」がだれかは不明である。

「餓鬼大将で繁昌し」から推測すれば、冷光はとにかく忙しかったのであろう。匹田鋭吉の辞任の後、立山山中猛獣狩りが中止になったのは、冷光にとってはよかったのかもしれない。そもそも4月に猛獣狩りと富山お伽倶楽部の発会式という2つの大きな行事をこなすことはもともと無理だったのだ。

富山お伽倶楽部は、児童談話会の関係者や児童雑誌の読者会、教育関係者などを結び付けて、富山県内の児童文化運動をまとめるような団体であり、さらには中央にいる巌谷小波と久留島武彦ともつなぐ取り組みであったから、大変な行動力を要したにちがいない。

明治43年4月23日の『富山日報』少年欄の記者通信には次のような記事が出ている。

此頃おいでになる筈の久留島先生には少々御都合が違つて遅れるさうです。隨つて當地の少年少女の大會もすこしばかり延びますが、詳はしきは何れ確定の上で發表しませう

冷光の署名がある1面記事として、5月12日に「箒木の花」、同月22日に「花賣娘」がある。しかし、いずれも冠称として「短編お伽噺」とあるだけで、「少年欄」というコーナーはない。

久留島との再会

東京お伽倶楽部の主事をつとめる久留島武彦(35歳)は明治43年5月、隣県の金沢市までお伽口演にやってきた。

5月29日は日曜日、大井冷光にとって2週間ぶりの休日だった。冷光は久留島に会うため午前5時35分富山発の汽車に乗った。午前8時過ぎ、金沢に到着し、人力車で乗って兼六園下の廣坂通り25-1-1にある澤谷旅館に行った。

【右】 内藤千代子『スヰートホーム』(明治44年9月)

2階の奧、野田山の見える部屋に入ると、床の間に置いた歓迎の花かごが目に入った。久留島の姿がない。すると障子の陰から声がした。

「おお、君、驚かしたね、今起きたばかりですよ」

富山駅で見送って以来約1年ぶりの再会だった。

冷光にとってこの1年は目まぐるしかった。立山での夏山駐在、皇太子の行啓取材、『富山日報』こども欄の立ち上げ、『越中お伽噺』『越中昔噺』の出版……。新聞記者経験者で11歳年上の久留島にとにかく聞いてほしかった。

久留島は久留島で全国をお伽行脚し多忙な1年を過ごしていた。3週間ほど前の5日には東京府豊多摩郡千駄ヶ谷町穏田4番地(青山隠田・今の青山北町六丁目)にお伽倶楽部附属私立幼稚園を開設したばかりだった。

いつの間にか2時間ほどたっていた。積もり積もった話を切り上げると、久留島はメソジスト教会の会堂に出かけ、冷光も付き添った。少年少女の会で「カリフォルニアポッピー」という花に関する口演だった。会が終わると、冷光と久留島は兼六園に行き、卯辰山が見える寄観亭という茶店の2階で昼食をともにした。

巌谷小波の話題になり、久留島はこう言った。

「君、巌谷先生のような方がこのあいだ僕に『忙がしくて困る、どうかして修養のできる身になりたいものだ、もし自分の名をソックリ引き受けてくれる者があったら今にも譲ってしまうがな』と言われた。僕も巌谷先生さえこの言葉があるかと感心したよ、まったく名を成すということは訳もないものだが、その名を長く継続することが至難なことさ、何か自分の意見を立てて二三年調べると何時か世ではその道の学者のようにまつり上げられた後の修養はなかなか難しいものさ、君らはまだ年齢が若い、今のうちにやりたまえ」

久留島武彦のお伽講演会は29日午後1時から金沢市会議事堂で開かれた。日曜日とあって、会場は700人の少年少女で埋まった。演題は「情の力太郎の空中飛行船」。1時間余りの講演は大きな拍手で終わった。

澤谷旅館に戻ると、新聞記者や女学校の生徒たちがやって来て、冷光も話の輪に入った。金沢は少女たちの活動が盛んで、少年の活動が盛んな富山とは対照的だった。

『北國新聞』明治43年5月30日3面によると、「演題は日探秘事膽商賣とて壮絶快絶極めて大膽不敵の談話なりしが幾度か聽衆の膽を寒からしめ講演一時間半に亙り」とある。

夕方、別れの時間が来た。久留島は冷光に言った。

「屹度来月は富山へ行きます、少年少女諸君には宜しく伝えて呉れ給へ」

冷光は嬉しかった。年明けから奔走してきた富山お伽倶楽部の発足がようやく見えてきたのだ。

冷光は、久留島と再会したいきさつを記事にまとめた。5月31日と6月2日の紙面に「お伽旅行」と題して掲載されている。

競合紙『北陸政報』2面には、久留島の富山訪問予定が記事になっている。それによると、久留島は「豫て大井冷光氏等計劃の富山お伽倶楽部の發会式に列席し面白きお伽噺をなす由になるか氏の来富を機とし縣下の各学校にて講演を望む向は同月二十日までに富山日報社内の大井氏に打合すべし」とある。

1年前に巌谷小波と久留島が富山に来た時、冷光とともに世話役となった竹内水彩(正輔)は、明治43年8月10日に『北陸政報』に移籍して編集長となる。

「少年少女の福音 富山お伽倶楽部成る」という記事が『富山日報』に出たのは6月16日のことだった。重要な記事なので全文引用する。

少年少女の福音 富山お伽倶楽部成る

縣下少年少女の為めお伽話會、音楽會進んでは大運動會やお伽芝居などを催して善良なる娯楽機關足らしめんため富山お伽倶楽部の設立を發表せしは既に三ケ月前の事にて爾後大井冷光、竹内水彩両人協力準備の途を進めつゝありし處今回愈々東京お伽倶楽部主事久留島武彦氏の来富を機とし来月三日午後より縣會議事堂に於て第一回講演會を開設する事となり當日はお伽講演の外に弾奏、独唱、琵琶、手品、児童對話の餘興数番あり尚記念繪葉書をも発行の計劃成れり

県会議事堂は前年の皇太子行啓で宿泊所に充てられた場所である。この上ない場所を借りて、富山お伽倶楽部の第1回大会がいよいよ開かれる。

お伽噺論を咀嚼した連載記事

冷光は、6月23日の『富山日報』1面で連載記事「お伽ノート」をスタートさせた。冷光が書いた記事では、これまでにない硬派な評論だ。お伽噺の効用とは何か、大人の考えで書くお伽噺でなく真に子どものためのお伽噺はどうあるべきかなどを熱く論じている。

これまで『少年世界』主筆の巌谷小波によるお伽噺論から学び、久留島武彦から直接受けた教えを咀嚼し、自分の言葉で綴っている。これは久留島の富山訪問に合わせて書きためておいたらしい。

連載第4回が興味深い。冷光は、3つの俳句を紹介する。

継ツ子が一つ団扇の修理哉

子は寝ても手の休まらぬ団扇哉

居ない居ない、バァと笑はす団扇哉

継ツ子とは仲間外れの子どものことである。3つの俳句を比べて、子どものとらえる3つの視点を冷光は説明する。1番目は子どもを第三者的に見て同情がない普通の小説家。2番目は教室で読本の講釈をするような口調でお伽噺を語って聞かせる人。冷光は、3番目の「居ない居ない」的でありたい、自分が子どもになって子どもの言葉を使い子どもと一緒に楽しんでから筆を執りたいものだ、という。

冷光は2年後、東京で竹貫佳水らとともに少年文学研究会を立ち上げることになるが、その研究会の設立理念に通じるものがあるのではないか。

◇

話を明治43年6月に戻す。久留島武彦は21日から再び金沢を訪れ、連日、石川県内各地を巡回した。予定では、27日に富山入りすることになっていた。1年前の富山訪問のときもそうだったが、事はなかなか予定通りに進まない。

冷光は6月26日の日曜日、再び金沢市の澤谷旅館に久留島を訪ねた。

「君、石川へ来て、人間の虐待防止会を感じたよ」

久留島は冗談めかして言った。過密日程で相当疲れているようだ。1時間以上の講話を1日平均4回行い、能登半島の一番奥の珠洲郡では4000人の児童を相手に大声で話したという。声がもう枯れていた。

話し合った結果、久留島は石川県南部にある山中温泉で3日間静養してから7月1日に富山入りすることになった。4日間の延期でおそらく富山各地の予定も変更せざるを得なかったことであろうが、みな久留島の話を心待ちにしているのだからやむをえなかった。

冷光と話した後、久留島は午後1時から金沢市会議事堂で『少女世界』愛読者会に出席した。『少女世界』主筆の沼田笠峰(1881-1936)も一緒だった。少女たちの唱歌合唱や琴演奏などもあって4時間半もの長い会になった。

7月1日、午後1時着の汽車で、久留島はようやく富山にやってきた。大井冷光と竹内水彩たちの出迎えを受け、富山館という旅館に入った。ひと休みすると、4時から光厳寺で開かれた五番町談話会の一周年記念お伽講演会に臨んだ。子どもが1300余人、一般傍聴者が300余人計2000人近くの人が集まったというから、久留島の人気ぶりが分かるであろう。演題は「美つちゃん」だが、内容は不明である。久留島は翌2日にも2つの学校を訪ね、計約1300人を相手に口演をした。

有料の発足会に1000人超

明治43年7月3日。ついに富山お伽倶楽部が発足する日がやってきた。お伽倶楽部は明治36年に横浜で久留島武彦が設立し、しばらく休止の後、明治39年東京で活動を再開した。この数年、全国各地に運動を拡げていた。

前日からの小雨が続いていたが、開演5時間前の朝9時から数十人の子どもたちが集まってきた。弁当を持参しているらしい。議事堂のロビーで走り回っている。雨が小止みになると、さらに増えて、長蛇の列ができた。開演時には1000人を超えて立錐の余地のないありさまになった。

『富山日報』明治43年7月

前々日に約2000人を集めた講演会は無料だったが、今回は有料だ。入場料が子ども3銭、大人6銭、事前告知をしていたが、それでもこれだけの人が集まった。子どもとその親たちは子ども向けの娯楽を求めていたのである。

会は、竹内水彩の開会の辞で始まり君が代斉唱、そして第1部が幕を開けた。園児による遊戯、手品、唱歌合唱、薩摩琵琶演奏、新体詩朗吟など次々に出し物が演じられた。第1部の最後は大井冷光の「少年国のお伽話」。ここまで1時間30分。

15分間の休憩時には蓄音機か鳴らされた。

思いのほか第1部に時間がかかったため、第2部はいくらか変更して、琴の合奏や対話「歓迎」が行われた後、いよいよ久留島武彦の出番となった。久留島は、ハワイの日米混血児が持っている大和魂の話と、お伽噺「情の飛行船」を話して、大喝采を受けた。

富山県の歴史書では、富山お伽倶楽部の発足という児童文化運動の画期的な出来事がこれまで扱われてこなかった。それは新聞記事以外に記録が残っていないためであろう。たとえばどんな会員がいたかなど詳細は分からない。大井冷光と竹内水彩の2人だけでこれだけの団体を立ち上げるのは不可能だ。

冷光は『富山日報』7月5日付で「お伽後祭」という反省記事を書いている。そこで、準備に五番町談話会や南田町美風会の有志の協力があったことに感謝の意を記している。おそらくそういった会のメンバーが富山お伽倶楽部の会員でもあったのであろう。

一見大成功を収めたかに見える大会だが、反省記事ではいくつかの失敗を書き留めている。それによると、冷光自身のお伽噺の趣旨が久留島のそれとだぶっていたらしい。冷光は洒落を入れ損なったと悔いたところ、久留島は「そんなものを入れようと思ったことが間違いだ」と叱ったという。掲示が「おとぎばなし」とすべきところ「おどけばなし」になっていたという。

学校と家庭との連鎖

富山お伽倶楽部の発足式の翌日から、久留島武彦は県内各地の学校で講演を行った。冷光と水彩も付き添った。7月4日から8日まで5日間で岩瀬町(現在の富山市)や水橋町や富山市内など9か所を巡った。

久留島は7月8日午後零時35分富山発の汽車で帰京の途についた。しかし他にも出前講演の希望が寄せられていたため、8日後の16日に再び久留島は富山を訪れ、17日から23日まで7日間かけて魚津町や福野町など10数か所を巡回した。

冷光はのべ16日間の巡回講演に同行取材して自らが感じたことを「お伽多根萬記」という評論記事にまとめ、『富山日報』1面に7月26日から5回に分けて連載した。

これによると、久留島の講演は計40回、のべ22000人の少年少女が集まったという。1日に2-3回の講演で1回平均で550人ということになる。

冷光の主な関心は、子供をめぐって学校と家庭がどうあるべきかであった。久留島と会話をかわすなかで、唱歌教育や校歌校訓の意義などについて思索を深めたことがうかがえる。

最後の一文で、お伽倶楽部の事業目的を「學校と家庭との連鎖」と記している。当然のことながら、久留島のお伽倶楽部で謳われていた「児童のため家庭および学校の補助機関となって清新の趣味と知識を与える」という趣旨と符合する。そして、久留島の講演に同行した成果として、子供を前にして講演するとき最も重要なポイントは「児童と同化する」ことだと自分に言い聞かせている。冷光はこのときたどり着いた児童本位の考え方を終生貫くことになる。

富山お伽倶楽部の発足そしてそれに続く久留島の巡回講演が明治43年7月24日に終わり、冷光は2週間後に迫った船旅のことで頭の中がいっぱいだった。正月に新聞記事で予告した2つのビッグイベントのうちのもう一つがいよいよ始まるのである。(2019.05.20)

➡久留島武彦のお伽倶楽部について

➡第3章第6節_東京苦学そして帰郷

➡第4章第4節_記者1年目の懺悔

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?