Tone Projects / Unisum レビュー

こんばんは、またお会いしましたね。

プラグインレビュー第2回目です。

前回はドメジャーなプラグインを紹介しましたが、今回はいきなりドマイナーなプラグインの紹介です。

(これを紹介したくてプラグインレビューを始めたまである)

Tone Projects / Unisum Mastering Compressor

公式HP

https://www.toneprojects.com/unisum-mastering-compressor.html

読み方は多分ユニズム。

シングルバンドのデジタルコンプレッサー。

名前にもある通りマスタリング用コンプレッサーですが、バストラックや個別のトラックにも使えます。

2020年にリリースされたばかりの比較的新しい製品なので知らない方も多いかと思います。

結論から言うと最強のコンプレッサーです。

といっても伝わらないと思うので解説していきます。

基本パラメーター

つまみの数が多くて初見だと難しそうに見えるかもしれませんが、基本的なパラメーターをいじるだけなら難しくありません。

基本的なコンプレッサーのパラメーターから紹介していきましょう。

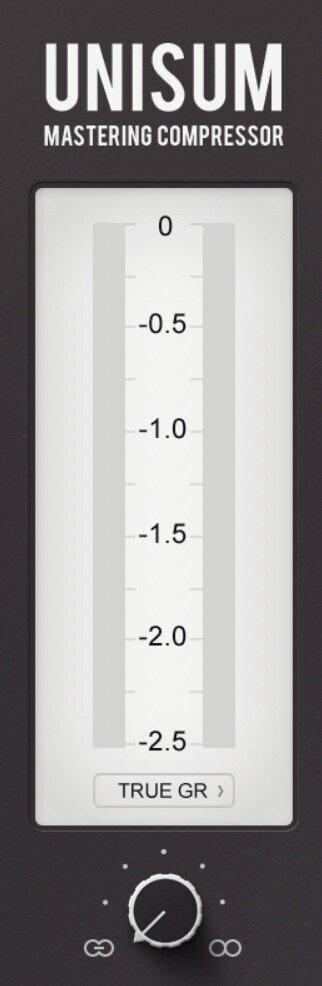

画面中央に見えるのがゲインリダクションメーターです。

その左右につまみがありますが、これらは左右でリンクしておりLとR、又はMidとSideを個別で調整する際にそれぞれ使用します。

左側がLまたはMidで、右側がRまたはSideです。

細かく見ていきましょう。

まずは右上から。

PARAMS

左右のツマミをリンクさせるか、別々に操作するかを決めます。

MODE

L/RモードかM/Sかを決めます。

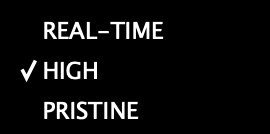

QUALITY

いわゆるオーバーサンプリングモードです。

下に行くほど高音質になる代わりにCPU負荷が高くなります。

POWER

一番右のボタンでオン/オフ (バイパス)を切り替えられます。

中央にあるのが先ほども説明した通りゲインリダクションメーターになります。

チャンネルリンク

下にあるつまみはMODEで選択したチャンネルをどれだけリンクさせるかというものです。

左に振り切れば2つのチャンネルはリンクして全く同じように動きます。

その際適応されるパラメーターは左側部分。

このツマミを右に動かすほど2つのチャンネルは独立して作用するようになり、右に振り切れば完全に独立します。

続いてメイン部分です。

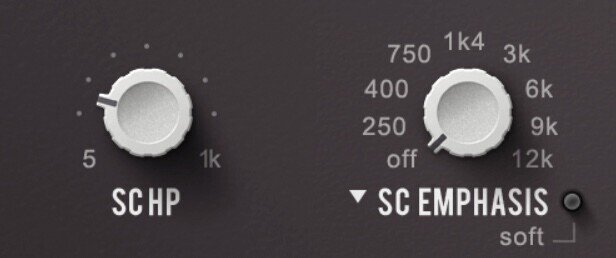

この2つはサイドチェインに関するものですね。

SC HP

ハイパスのサイドチェインフィルター

設定した周波数よりも低い周波数の信号に反応しなくなるので、キックやベースなどの低音が強い場合に使用します。

その右にあるのが3種類のタイプから選べるサイドチェインフィルター

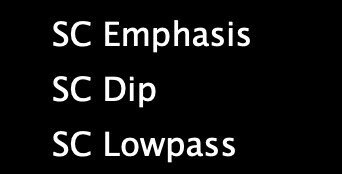

SC Emphasis

ベル型のフィルターで指定した帯域の信号をブーストして反応しやすくします。

SC Dip

こちらもベル型のフィルターですが、指定した帯域の信号をカットすることでその帯域に反応しにくくします。

SC Lowpass

SC HPの逆で設定した帯域より高い周波数の信号に反応しなくなります。

コンプレッサーお馴染みのパラメーターです。

わざわざ私が解説するほどのものでもないので省略します。

ここからUnisum特有の変わったパラメーターが増えてきます。

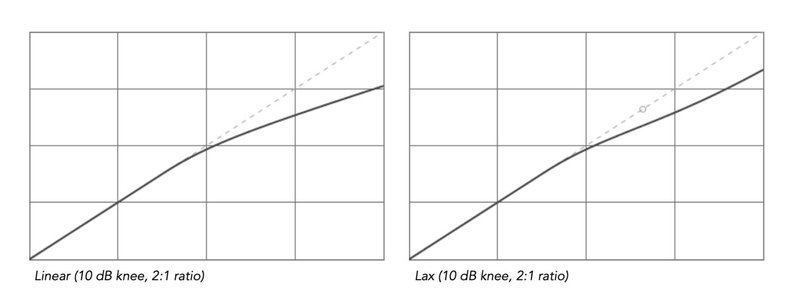

RELAX

深いリダクションが起こった際のリダクション量に変化を与えるパラメーターです。

左に振れば一般的なコンプレッサーと同じ挙動になりますが、右に振ることで下図のような挙動になります。

大きい信号が入力された際のリダクション量が少し小さくなるようなイメージですね。

このパラメーターを活用することでトランジェントを保ったままリダクションできそうです。

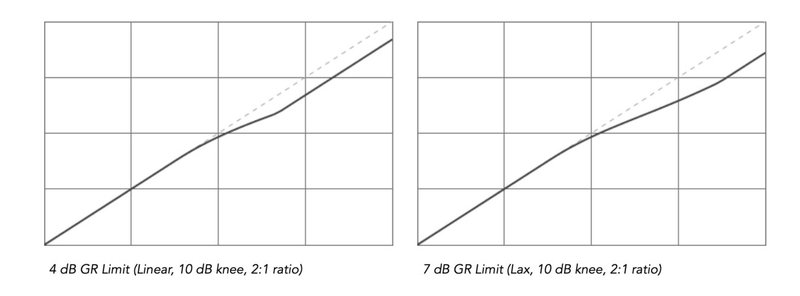

GR LIMIT

GR(ゲインリダクション)にリミッターを設け、指定した値よりもリダクションしなくなります。

特定の箇所で極端にGRが高くなってしまうがサイドチェインフィルターでそれを解決できない場合に使用すると良いでしょう。

KNEE

圧縮の急さ・緩やかさを調節します。

この値が小さいほどThresholdを超えた際に急にリダクションが始まり、大きいほど緩やかにリダクションが開始します。

小さいほどアグレッシブに、大きいほど自然なサウンドになります。

GAIN

アウトプット音量を調整します。

右下のボタンはオートゲインです。クリックしてランプを点滅させた状態で曲を再生すると自動的に圧縮前の音量に近づけてくれます。

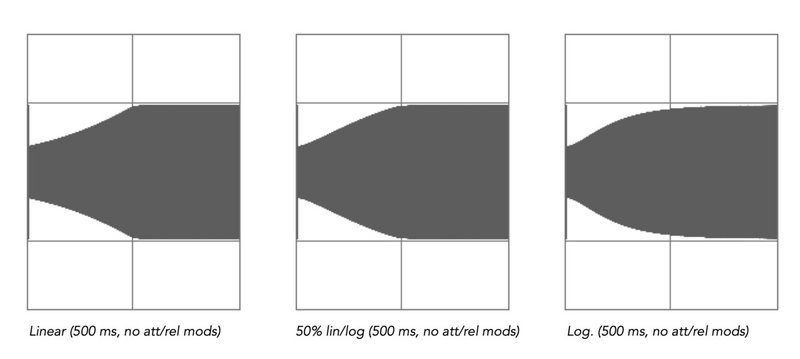

REL.CURVE

リダクションの衰退をコントロールするつまみです。

左に回すほど初めはゆっくりで後から急に減衰するようになり、右に回すほど初めに急に減衰し徐々にゆっくり減衰するようになります。

MIX

最近のプラグインには多いパラメーターですね。

Dry / Wetをコントロールします。

HYGGE

アナログの歪みを付与します。

個人的には好きな音ではないのでほとんど使いません。

SOLO

LのみRのみ、もしくはMidのみSideのみをソロにして聴くモードです。

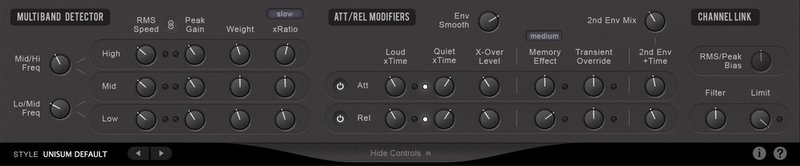

詳細パラメーター

画面中央下部にあるEdit Styleを押すことで詳細画面を開くことができます。

基本パラメーターだけでもかなりややこしかったのに、ここからさらにややこしくなります。

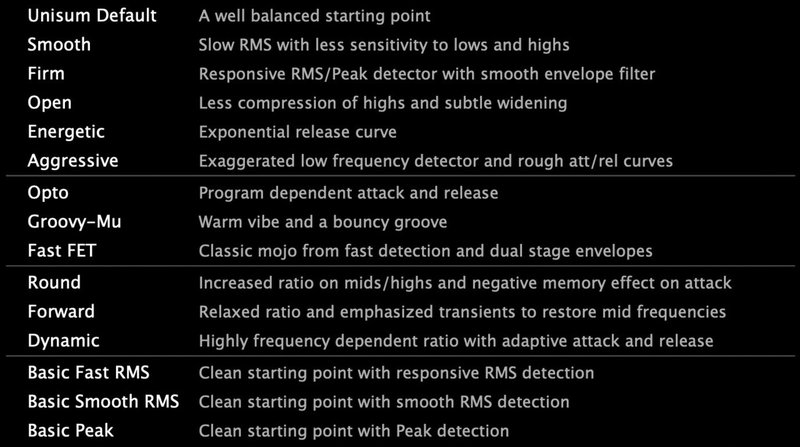

ですが左下のSTYLEの欄からプリセットのようなものを選ぶことができ、それだけで良いように作用してくれます。

詳細パラメーターは大きく3つのセクションに分けられます。

MULTIBAND DETECTOR

Unisumはフルバンドのコンプレッサーですが、3つの帯域に分けて信号を検知し、その信号によってパラメーターの値をリアルタイムで変更します。

Mid/Hi Freq、Lo/Mid Freq

Low、MId、Highの3つの帯域をどの周波数で分けるかを設定します。

RMS Speed

RMS検出の速度を設定する項目で、値を小さくすると反応が遅くなり滑らかになります。

Peak Gain

ピーク検出のソースを設定する項目です。

ピークゲインを上げるとThresholdがピークに反応しやすく、ピークゲインを下げるとThresholdがRMSに反応しやすくなります。

リンクモード

RMS SpeedとPeak Gainの間にあるボタンを押すことで3つの帯域のつまみをリンクさせます。

RMS SpeedとPeak Gainの間にあるランプは現在の信号に対してRMSとPeakのどちらを検出しているかを表示しています。

Weight

各バンドのレベル検出への感度を設定する項目です。

サイドチェインフィルターのような役割ですね。

xRatio

レシオ検知器が信号に反応した際に、ここで設定した値の倍率をレシオにかけます。

例えばRATIOを2に設定してxRatioを1.5に設定した場合、その帯域のRATIOが3になります。

RATIOのつまみの周りにあるLEDが現在のレシオの値を示しています。

ATT/REL MODIFIRES

ここではアタックとリリースの挙動を細かく調節できます。

これによりFETコンプやOptoコンプなどのアナログコンプの挙動を再現することができます。

Loud xTime

アタック / リリースの始まりの挙動を設定します。

Quite xTime

アタック / リリースの終わりの挙動を設定します。

X-Over Level

LoudとQuiteの境目を決めます。

Memory Effect

大きな信号が入力された時にアタックタイムを変更します。

左に回すと短くなり、右に回すと長くなります。

ここで設定した値によりアタック / リリースに変化がある場合には、アタック / リリースつまみの周りにあるLEDが変化した値を示します。

Transient Override

トランジェントに対してアタック / リリースタイムが反応します。

2nd Env +Time

Loud xTimeとQuite xTimeの2段階目の値を設定します。

2nd Env Mix

2nd Env +Timeをどれだけ採用するかを決めます。

Env Smooth

1回目と2回目のエンベロープタイムの間をどれだけ滑らかに繋げるかを設定します。

左に回すと遅い反応になり滑らかになります。

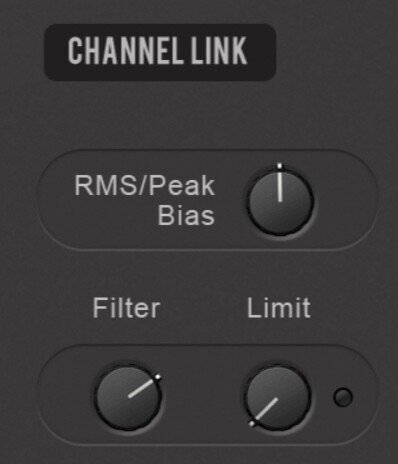

CHANNEL LINK

RMS/Peak Bias

RMS検出とPeak検出の優先度合いを決めます。

例えば「Side成分の信号に対してMid成分のPeakはリンクして欲しいけどRMSはリンクして欲しくない」といった場面で活躍します。

このパラメーターはチャンネルリンクが100%場合は設定できません。

Filter

低域と高域のチャンネルリンクのバランスを設定できます。

例えば低域はLRをリンクさせたいけど高域はLRを個別に処理したいといった場合に役立つ項目になります。

Limit

2つのチャンネルのリダクション量の差に限界を設けます。

ここで設定した値以上の差が出ないようになるので、この値を小さくすることで片方のチャンネルにのみ大きな信号が入力された場合でも音の破綻を防ぐことができます。

左に振り切って0dBに設定するとステレオリンクと同じ状態になります。

使用例

Unisumは入力信号が大きい時にパラメーターを変えることができます。

例えばサビやドロップなどの音量が大きい箇所で意図しないリダクションが発生した場合、他のコンプならThresholdの値をオートメーションでコントロールして回避するかと思いますが、Unisumならそんな面倒くさい事はしなくても良いのです。

一定の閾値を超えた時にアタックタイムを遅くするように設定してみる。

RELAXツマミを右に回す、もしくはGR LIMITを設定してみる。

これらのほんのちょっとの操作でこのような問題を解決できる場合があります。

良い点と悪い点

良い点

・全てのパラメーターを理解せずとも十分に恩恵を受けられる。

・豊富なパラメーターによりどこまでも音を追求できる。

・他のコンプレッサーにはないパラメーターにより自然なかかり方をしてくれるので雑に使用しても音が破綻しない。

・CPU負荷が軽く動作も安定している。

悪い点

・日本語のマニュアルが存在しない。

・外部からのサイドチェイン入力ができない。

感想

個人的にはデジタルコンプレッサーの中でこれの右に出るものはないほど優秀だと思います。(アナログコンプに関しては目的や用途が別なのでここでは考えません)

これ一つあればマルチバンドコンプを除いて他のデジタルコンプは要りません。

だってUnisumにできないことはないんだもの...。

デモ版があるので気になった方はお試しください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?