パリ近郊行楽地の誕生と印象派(後編)

前回、18世紀後半のパリ近郊にパリ市民の行楽地が次々と生まれ、印象派の画家たちが筆をふるう格好の舞台となったことをお話ししました。今回は、これらの行楽地が誕生した背景にあるフランスの社会変革について、お話します。

1.ナポレオン3世のパリ改造

1853年12月、ナポレオン・ボナパルトの甥、ルイ・ナポレオンがフランス皇帝ナポレオン3世となり、第二帝政が始まります。

当時、パリは中世以来の狭い路地が張り巡らされ、衛生環境も極端に悪い状態にありました。このようなパリを、ナポレオン3世は皇帝の強大な権力を用いて、近代的な都市へと改造します。

古い路地と建物は豪華な新バロック様式の並木道と家並みに置き換えられ、パリ市街は明るく広く、エレガントなものへと作り替えられていきます。

この時期、フランスでは産業革命が進行しており、フランス中から人と富が集まる首都パリは、繁栄を謳歌するきらびやかな都市へと変貌します。

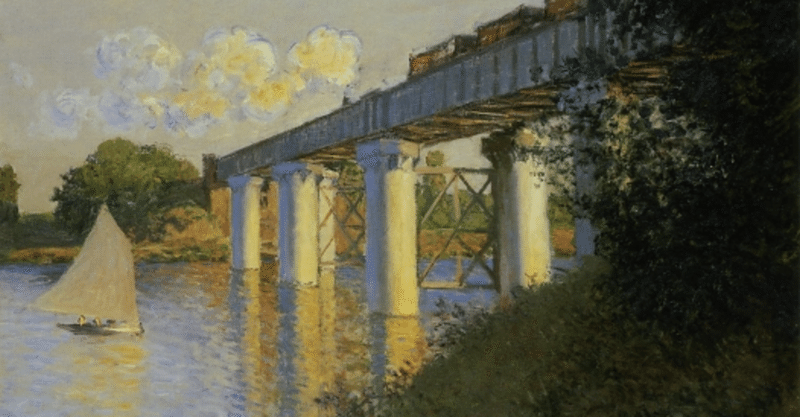

華やかなパリは、若い画家たちを惹きつけました。若き日のモネとルノワールはパリで住まいを共にしながら創作に励みました。当時のモネの作品のひとつです。

クロード・モネ「サンジェルマン・ロクセロワ教会」(1867年)

画像は「Earl Art Gallery」からお借りしました。

しかし、このような都市改造は、政府による土地の強制収用を含む強引なものであり、不動産投機家が巨万の富を築く一方で、古くからパリに住んでいても資産を持たない多くの人々は、パリから郊外に追いやられる結果となりました。

2.鉄道網の整備

ナポレオン 3 世は、鉄道を将来の公共交通の要と位置付け、パリ改造と並行してパリを起終点とする放射状の鉄道網建設を強力に後押ししました。

政府主導による鉄道会社の合併と金融機関の整備により鉄道建設は一気に進み、1852年には3,870km だった鉄道敷設距離は、1870年には約4倍の17,000kmに達しました。

この鉄道網の発達が、人と物資の輸送を容易にし産業革命の進展を助けます。そして、同時に、パリ近郊にパリ市民の憩いの場となる行楽地が誕生する契機となったのです。

3.鉄道と印象派の親和性

鉄道は、印象派の画家たちにとって、強力な味方になりました。画家たちに格好の題材を提供する行楽地をパリ近郊に産み出しただけでなく、画家たちの創作過程をも助けたのです。

印象派の主要なモチーフは、光と空気と水です。ところで、この3つは、戸外に最も豊かに存在します。つまり、印象派にとっては、戸外こそが最良のモチーフを提供してくれる場だったのです。若き日のモネがからウジェーヌ・ブーダンから戸外の外光のもとで描く手ほどきを受け、その技術を終生活用したことは有名です。

モネは自然の中で絵の構想を練り、制作に入り、ときには屋外で仕上げるためにイーゼル、カンヴァス、油絵の具、パレットを持って出かけました。アトリエを屋外に移したのです。

モネの戸外での創作活動を、クリストフ・ハインリヒは、次のように描いています。

モネは夏には絵の道具のほかに、大きな日傘を持って出かけた。カンヴァスに直接陽が当たらないようにするためである。寒い季節にはブーツを履き、ウールの服の上にコートを何枚も重ね着し、毛布にくるまってモチーフの前に座っているモネの姿がしばしば見かけられた。風の強い日にはイーゼルとカンヴァスを紐でしっかり結んだが、それでもなおよく風にいたずらをされた。あるとき、モネは潮の干満についての判断を誤って、満潮の波に襲われ、絵の道具とカンヴァスもろとも海の中にさらわれたことさえある。

〔クリストフ・ハインリヒ『クロード・モネ』TACHENから引用〕

しかし、このやり方は、近くの公園でなら、なんとか可能であっても、遠出して実行するとなると、極めて困難なことでした。少なくとも辻馬車が必要で、それは、一部の裕福な画家にしか、アトリエを屋外に移す機会がないことを意味しました。

この状況を、鉄道が一変させます。鉄道は首都と近郊の自然豊かな土地との距離を縮め、貧しい画家でもいつでも自然の懐の中に入っていくことを可能にします。鉄道は、印象派の画家たちが活躍するためのインフラとなったのです。

4.行楽地の親友二人

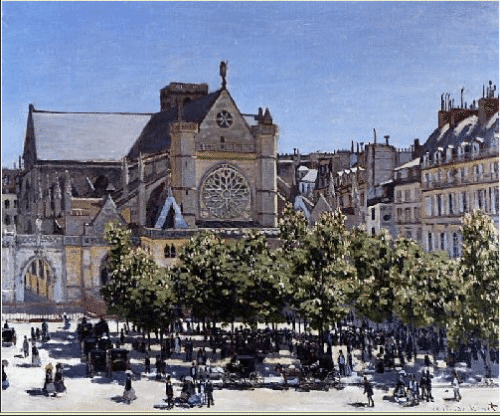

前回、親友同士のモネとルノワールがアルジャントゥイユの鉄橋をほとんど同じ位置から同じ角度で描いた2点の絵を紹介しました。

実は、この二人は、別の行楽地でも、描き比べをしています。それは、都会からの水浴客でにぎわったラ・グルヌイエール(蛙の池)と呼ばれたる行楽地でのことでした。

クロード・モネ 「ラ・グルヌイエール」(1869年)

ピエール・オーギュスト・ルノワール 「ラ・グルヌイエール」(1869年)

画像は、いずれも「西洋絵画美術館」からお借りしました。

モネが大気を満たし水面にきらきらと反射する光をモチーフに、人や物の形にはあまりこだわらず、ある意味茫漠とした描き方をしているのに対し、ルノワールは人々の姿形、衣装、ボートなどの形をかっちり描いて、画面中央に向かって集中した構図を採用しています。

前回の「アルジャントゥイユの鉄道」と比較するとモネとルノワールの立ち位置が逆転しているように感じられ、興味深いものがあります。

2回にわたって、ナポレオン3世治下での社会変革が印象派の画家たちに、彼らが筆をふるう格好の舞台とそこへのアクセスを提供したことをお話ししてきましたが、この連載はここで終了といたします。

ここまでお付き合いいただき、ありがとうございました。

参考文献:

ハインリヒ・クリストフ『クロード・モネ』TACHEN

国立西洋美術館『MASTERPIECES』2006年

国土交通省 国土交通政策研究所「国土交通政策研究所報 第50号 ~2013年秋季」『パリ改造事業と日本への影響』

『パリ近郊行楽地の誕生と印象派(後編)』おわり

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?