③ABCの枠組みを使った行動の教え方(Ⅱ)

応用行動分析学では、行動(B)の理由を直前のきっかけ(A)、直後の結果(C)から捉えていくことが基本となります。この考え方は問題行動の改善や望ましい行動を教えることに応用されます。今回は、ABCの枠組みを使って未習得のスキルを獲得する方法を解説します。

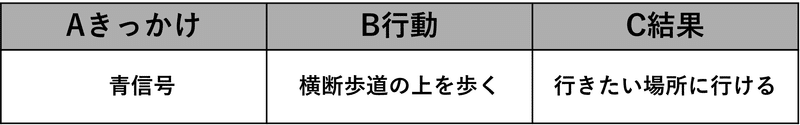

まず、「何かができるようになる」とは、どういうことなのか考えてみます。「横断歩道を渡る」行動ができるようになることを例に挙げます。

「Aきっかけ」では、青信号になったら渡ることを理解する必要があります。「B行動」では、横断歩道の上を歩くスキルが必要になります。「C結果」では、横断歩道を渡ると行きたい場所に行けるというメリットを得ることができます。

このABCのつながりが成立してはじめて「横断歩道を渡る」ができたことになります。

つまり、未習得のスキルを教えるとは、このABCのつながりを成立させることになります。

机上で課題を教える場面で説明します。「Aきっかけ」にあたるのが先生の「指示」、Bは子どもが課題をすること、Cは課題ができた直後にほめたり、ごほうびを与えたりするなどメリットを与えること「強化」にあたります。

「ばんざい」の模倣課題を教える場合です。

このABCを繰り返して、先生の指示があったときに「ばんざい」の模倣ができるようになることを目指します。「指示」は、できるだけ簡潔に、はっきりとするのがポイントです。毎回指示が変わると子どもは混乱してしまいます。「強化」はできた直後にタイミングよく行います。言葉でほめることがピンとこない年少の子どもや、障害が重度の子どもの場合は、その子の好きなものを把握しておき、それを課題ができた後にほめ言葉と一緒に渡すのも効果的です。

しかし、子どもが「ばんざい」そのもののスキルが未習得の場合、いくら指示を明確にしても、ごほうびを用意しても難しいです。そこで、必要になってくるのが、手助け(プロンプト)です。指示の後に(もしくは同時に)、子どもの手を持ってばんざいの動きを手助け(プロンプト)することです。

<教室で使える「ちょこっと」スキル>

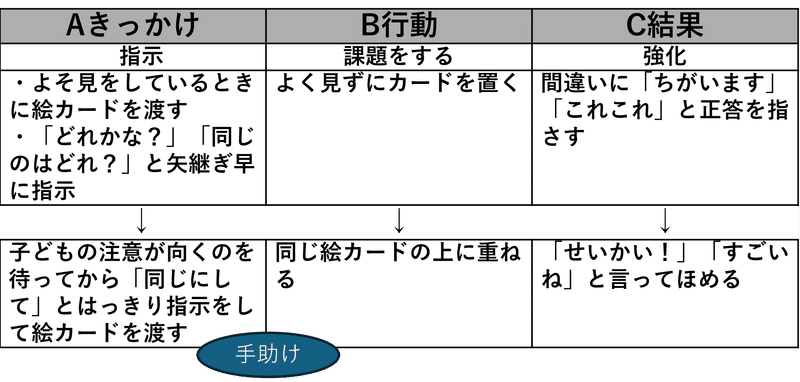

サトウ先生は、ひろしくんに「絵カードのマッチング」課題を教えています。が、一向にできるようになりません。ABCの枠組みでサトウ先生の教え方を改善しましょう。

ひろしくんは椅子に座っていますが、キョロキョロよそ見をしています。サトウ先生は絵カードを3枚並べてから、ひろしくんに一枚、絵カード手渡します。絵カードを渡した後、「どれかな?」「同じのはどれ?」と矢継ぎ早に指示しています。ひろしくんは絵カードをよく見ずにテキトーに置きます。サトウ先生は「ちがいます」「これこれ」と指さして答えを教える、という流れが続いています。

↓

回答例

子どもに何か新しいスキルを教えるとき、「指示」が明確になっているか?をチェックしてみましょう。次回は上手な手助け(プロンプト)の仕方について解説します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?