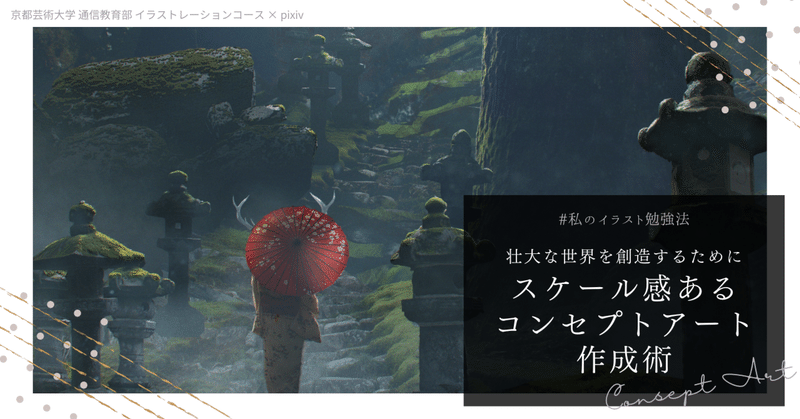

壮大な世界を創造するために スケール感あるコンセプトアート作成術

KUAイラストアドベントカレンダー、12月22日はCouldOH先生から『壮大な世界を創造するために スケール感あるコンセプトアート作成術』です!

風景イラストを描くときに欠かせない、空間の広がりを感じさせる「スケール感」。とくに世界観を十二分に伝えたいコンセプトアートのような系統の作品ではこのスケール感は不可欠な要素です。

今回はそのスケール・空間を強く感じられる壮大な風景を描くためにはどうすればよいか、筆者の考えや方法を紹介させていただこうと思います。

壮大さを感じさせる背景のコツ

まず壮大さの話をする前に「そもそもスケール感のある絵というのはどういうものか?」、スケール感や空間感ある絵を作るためには何を考えなければならないかをお話したいと思います。

上に2点の絵を挙げてみましたが、どちらがスケール感を感じるかは一目瞭然だと思います。差がわかりやすいよう、片方にはパースをかけて立体的な描写をしているので当然だと思われるでしょうが、ここで重要なのはこの建物を見たときの目線を考えられているかどうか、「どこから見た視点なのか?」という意識を持って絵作りができているかということです。

たとえば、例に挙げたイラストのような巨大な建築物の場合だと、基本的に下から見上げるようなアオリ構図になると思います。アオリ構図になるほどではない遠くから眺めている舞台設定だとしたら、その分空気で霞んで見えるでしょう。

このように「描こうとしているものが現実世界にあったらどんな見え方になるだろう?」とイメージをすることでより自然でリアルなロケーションを作れるようになります。

壮大な風景に限らず、背景込みの作品ならこの考え方は参考になるかと思います。これを私は個人的に「脳内ロケハン」と呼んでいます。

脳内で絵の中をロケハンする感覚で絵を描いてみる、というイメージで絵作りをしていければ、スケール感を出す絵の描き方が少しでも感覚的につかめるのではないかと思います。

以上を踏まえて、スケール感を出すための技法の紹介に移ります。また、後半ではコンセプトアートならではの技法として、フォトバッシュやカメラ特性を活用した技法について触れたいと思います。

空気遠近、パースなどなど手軽なスケール感の演出方法

ではここからスケール感を感じる描き方の小技を紹介していきたいと思います。先に提示した絵の良い例をブラッシュアップしていく方法で進めます。

手始めに最初の例で行った小技は以下の2点です。

・真正面に描かず、多面で見せ角度をつけさせる

・アオリのパースをちょっとつける

どちらも城の大きさ、立体感を感じられるような技になります。比較的平地から城を少し見上げているという想定なのでアオリ気味のパースを付けていますが、空気遠近を入れる想定なので遠くから眺めている舞台設定にして、アオリのパースは弱めています。

視線の抜けを作る

広い空間を感じさせるためには絵を見るときの視線の抜けを作り、視線を止めさせないことが重要です。左側の空間を埋めて右側に視線を抜けさせるようなシルエットに変更して抜けを作りました。

地面にパースをつける

手前奥の空間を感じさせるために、地面に遠近感あるラインを入れることで奥行きのパースペクティブを追加しました。縦の奥行と、横の奥行の2点を両立させて描写することが重要です。

雲を、奥行きを表現するツールとして描く

地面と同じく、雲も奥行きを表現するためのツールとして活用します。逆に、躍動感を抑えた落ち着いた様子を表現したい場合はパースを付けないほうが効果的かもしれません。

大きさが直感的に分かる要素を入れる

モチーフの城がどのくらいの大きさなのかを表現するために、最近景に人間を入れ、城に続く道などを作成しました。とくに人間はスケール感の基準になりやすいもの。人間を描き入れるだけで周囲の要素の大きさがなんとなく分かるようになります。

フォグやグラデーションを入れ、空気遠近感を入れる

空気遠近感も重要なスケール感表現です。フォグを追加したり、城にグラデーションを上からかけて細かい描写をあえて潰したりすることで、大気感を感じさせます。

ここまでのおさらいです。

・手前奥を感じさせるパースの描写を導入する

・人や道など、どのくらいの大きさなのか分かる要素を取り入れる(人工物が望ましい)

・フォグを適度に追加することで、大気感を強める

これらを意識していければ、スケール感が感じられる画作りができるのではないかと思います。

フォトバッシュのススメ。写真素材を使ってみよう!

ここでコンセプトアートならでは感のあるコーナーに入ります。フォトバッシュという、写真素材を直接貼って馴染ませたり表現の足掛かりにさせたりする技法を紹介していきたいと思います。

コンセプトアートは自分のための絵ではなく、クライアントから依頼されたビジュアルを形にするための、いわば人のための絵になります。しかも、そのほとんどが速さを求められるため、可能な限りの時間短縮は必須です。

手早く詳細に絵の中の要素が何で構成されているかを伝えることを要求されることが非常に多いので、コンセプトアート界隈では、写真をコラージュして材質感を手早く表現する人がとても多数いらっしゃいます。(余談ですが、ここ数年は3DCGで材質感を担保している人が激増している印象です)。

フォトバッシュをふんだんに用いた作例として、以下に私の作品を挙げさせていただきます。

ファンタジックなモチーフで絵を描いてもどことなく本当に存在するような実在感を感じられるため、私はこの手法を好んで使用しています。

こちらの参道のイラストを例に写真素材の馴染ませ方を簡単に紹介します。一番手前にある階段と灯篭の写真を例として解説してみます。

※使用する画像

階段と灯篭を絵に取り込み、灯篭は【色相・彩度】で適当に色味だけ合わせました。取り回しのしやすさを優先してマスク抜きでなく消しゴムで余分な箇所を消しています。フォトリアルさを保持するため、写真自体には必要ない限り描きこみを行いません(文字情報だけ描き潰しています)。

灯篭の接地部分を馴染ませるために周囲の色と合わせたグラデーションを入れました。これだけで格段に写真素材が馴染みます。

近景全体に影色、全体影を乗せます。トーンカーブで行うことも多いですが、今回は暗めの色を不透明度65%くらいにして乗せています。場合によっては、この方が色調の全体感を統一させやすい場合もあります。

最後にトーンカーブでハイライトを入れます。今回の作例はモヤの強い、光が拡散しているようなロケーションですが、逆光のシチュエーションなのでリムライトっぽく加えても馴染みやすいです。

このように色相、彩度、明度さえ周囲に合わせれば、意外と簡単に馴染ませることができます。

カメラで撮ったようなリアル感を出そう

最後のおまけとして、カメラで撮影したような雰囲気を出せる小技を2点だけ紹介させていただきます。カメラの特性を活かした技法もコンセプトアート界隈ではよく使われます。写真っぽい表現を絵の中に取り入れることで、フォトリアル感を出そうとする狙いです。

色収差

色味の振り幅を持たせるために色収差効果を適用します。フィルター>レンズ補正 で調整項目を開き、カスタムの項目にある色収差で、「レッド/シアンフリンジ」を+100にします。

粒状フィルタ

この効果を入れると、デジタル特有のつるりとした質感から脱却できるので大変重宝しています。

まず新規レイヤーを50%グレーで塗りつぶします。次に【フィルター>フィルターギャラリー】を選択して、テクスチャフォルダの粒状を選びます。密度を73くらいにしてOKを押します。砂嵐みたいな見た目になるので、描画モードをオーバーレイにして不透明度を15%にすれば完成です。

まとめ

今回スケール感を出すための小技を色々紹介させていただきましたが、個人的に一番重要なのは、冒頭にお話しさせていただいた「どこから見た視点なのか?」という意識を持つことだと考えます。

三点透視とかパースなどの技法はもちろん重要ですが、それはあくまでツールでしかなく、絵のクオリティを上げる補助道具でしかありません。

絵の中に空間を感じられるようにするためには「描きたいモチーフが現実世界にあったらどんな見え方になるだろう?」と具体的にイメージして制作することが肝要です。

自分の作っているものを単なる絵と捉えず、まだ見ぬ新世界を創造しているのだという気概を持って制作していきましょう。

プロフィール

CouldOH(くどぅおー )

京都芸術大学 通信教育部 イラストレーションコース 添削教員。 大手ゲーム会社で背景グラフィッカーとして勤務する傍ら、 個人でもコンセプトアーティストとして活動中。

https://twitter.com/Could_OH

【1/15〜3/30】Web出願受付中!完全オンラインでイラストを学びながら大卒資格を取得

京都芸術大学 通信教育部 イラストレーションコースが、2024年春入学の第4期生の出願受付を開始しました!

プロ講師による実際の添削や、学生作品などをご覧いただける公式HPもございます。入学から卒業までのイメージをしっかりと描くことができますので、ぜひチェックしてみてください。

▼京都芸術大学 通信教育部 イラストレーションコース 公式HP▼

▼出願はこちら ▼

4つのポイント

・“完全オンライン”で学士を取得

・大学ならではの専門的なカリキュラムで上達をサポート

・現役イラストレーターが講師

・年間学費は34.8万円。経済的負担を軽減し、学びやすさを実現

イラストスキルを向上させたい方はぜひご検討ください。

イベントなどの最新情報を知りたい方は京都芸術大学 通信教育部 イラストレーションコース公式X(旧Twitter)をフォロー!