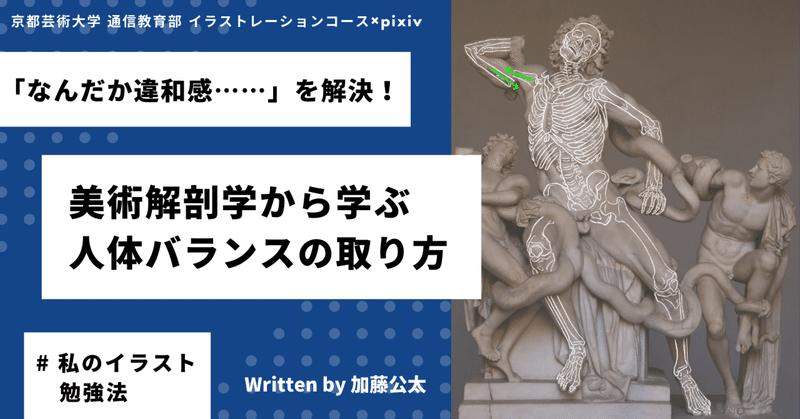

「なんだか違和感……」を解決。美術解剖学から学ぶ人体バランスの取り方

KUAイラストアドベントカレンダー、12月4日は加藤公太先生から『「なんだか違和感……」を解決。美術解剖学から学ぶ人体バランスの取り方』です!

みなさん、こんにちは。加藤公太です。今回お話するテーマは「美術解剖学に学ぶ、人体バランスの取り方」について。

作品を制作していると、どこかバランスが取れていなかったり、形に違和感があったり……といったことがありますよね。今回はそういった際の解決方法の一つとして、美術解剖学的なアプローチをご紹介します。

① 違和感の対処方法:骨編

骨格に関する違和感を感じる場合は、骨の軸がつながっているかどうかを確認することが大切。なぜなら、氷山の一角のように体表に現れる骨の出っぱりを結んでいくことで、おおよその骨格が推測できるためです。

慣れるまでは少し難しく感じるかもしれませんが、全身の骨の位置や特徴的な部位などを理解するとスムーズにバランスを取れるようになってくるので試してみてください。

骨は、人体の形状のうち、長さや幅をつかさどるもの。全身のプロポーションを理解するのにも大まかな骨の長さや形を理解していることがとても大切です。

自分の作品で骨の形や位置関係をチェックするには、冒頭で紹介したように骨格を透過する目が必要です。最初のうちは実際に描いてみると自分が理解しているかも確認できるのでおすすめです。

ところで、美術解剖学の図には輪郭線がついていることが多いですが気がつきましたか? 輪郭線が一本あるかないかの差ですが、輪郭線があると単に骨を見るだけではなく、体表との距離を意識することができます。

骨だけを見るのではなく、体表の輪郭もセットで見る習慣をつけると学習効果が高まります(骨と体表を同時に捉えるところは、医学の解剖学との相違点です。医学の解剖図では皮膚や皮下組織といった体表の組織が除去された状態からスタートします)。

また、骨の図の描き方のコツもご紹介します。背骨(椎骨─ついこつ)やあばら骨(肋骨─ろっこつ)のように複数個、または複数本からなる骨格では、一つひとつ捉えるのではなく、輪郭をつないで全体で捉えると形が安定しやすくなります。

この見方は医学の解剖学でも同じです。肋骨+胸骨(きょうこつ)+胸椎(きょうつい)でできた骨格のことを「胸郭(きょうかく)」と呼びます。複数にまとめられる骨は、他に骨盤(こつばん)や頭蓋骨(とうがいこつ)など胴体の骨にも見られます。バラバラの骨をつないで大まかな骨の輪郭を最初に捉えましょう。

有名な美術作品でも骨格に違和感を感じる例は存在します。

この作品の肩のふくらみ部分は20世紀初頭ごろに補修されたもの。そのため、中身を推測してみると右腕の骨(上腕骨─じょうわんこつ)がうまくつながりません。取り付けたときに解剖学に詳しい人へ監修を依頼しなかったために起きた現象なのではないかと考えています。

② 違和感の対処方法:筋肉編

骨の違和感と同じように、描かれたり造形された筋肉の起伏を見て違和感を感じることもあります。いったいなぜ違和感を抱くのでしょうか?

それは、本来つながっている筋肉のつながりを正しく表現できていないためです。

筋肉は表層の一部の筋肉を除いて、付着部が隣り合う筋肉で覆われています。重なって隠れた範囲が多くなればなるほど深部に位置する筋肉になり、体表から筋肉の位置関係を推測するのが難しくなるのです。

人体構造に不用な構造はないので、隠れた部分も覚えることをおすすめしますが、最初は見える範囲の筋肉の位置関係から学ぶのが良いかもしれません。

隠れた筋肉は、筋肉が骨と繋がっている部分。骨の推測ができる観察眼が身についている場合は、骨の形状を手がかりに筋肉の付着部(起始・停止)がわかるようにもなります。

こんなふうに筋肉を見ることができるようになると、筋肉の起伏が判別でき、ポーズを取っているイラストでも筋肉の輪郭をつかめるようになるのです。

体型や姿勢で筋肉の形状は変わっても、付着部は変わりません。骨の形状も変わりません(厳密にはわずかに曲がったり、しなったりしますが誤差の範囲です)。

なお、今回ご紹介している付着部をみるチェック方法は、3Dモデルを作画資料として使っている人にも有効です。たとえば、商用フリーの「POSEMANIACS」にはさまざまなモデルが紹介されています。そのまま使用するのでも大きな問題はありませんが、筋肉に詳しくなったら引き伸ばされた部分の歪みを補正しながら活用することをおすすめします。

まとめ

今回の記事では、骨や筋肉に感じる違和感の解決方法のひとつをご紹介しました。

美術解剖学の知識が身についていくと、作品を見たときに「なんとなく変だな」と感じるようになります。骨なのか筋肉なのか、その違和感を具体的に言葉にできるようになるのが美術解剖学を学ぶ面白さなのではないでしょうか。

慣れるまではなかなか理解できない点もあるかもしれませんが、すぐに調べるクセを付けたり、繰り返し学ぶことで少しずつ知識は身についていくもの。美術解剖学の書籍をお供に深く深く学んでみてください。みなさんの創作活動がより豊かになることを願っています。

※YouTubeで公開中のトライアル授業動画も是非ご欄ください。

プロフィール

加藤公太

京都芸術大学 通信教育部 イラストレーションコース 客員教授

順天堂大学 解剖学・生体構造科学講座 助教

東京藝術大学 美術解剖学研究室 非常勤講師

著書に「スケッチで学ぶ美術解剖学」(玄光社)、「美術解剖学とは何か 」(トランスビュー)など。

https://twitter.com/kato_anatomy

【1/15〜3/30】Web出願受付中!完全オンラインでイラストを学びながら大卒資格を取得

京都芸術大学 通信教育部 イラストレーションコースが、2024年春入学の第4期生の出願受付を開始しました!

プロ講師による実際の添削や、学生作品などをご覧いただける公式HPもございます。入学から卒業までのイメージをしっかりと描くことができますので、ぜひチェックしてみてください。

▼京都芸術大学 通信教育部 イラストレーションコース 公式HP▼

▼出願はこちら ▼

4つのポイント

・“完全オンライン”で学士を取得

・大学ならではの専門的なカリキュラムで上達をサポート

・現役イラストレーターが講師

・年間学費は34.8万円。経済的負担を軽減し、学びやすさを実現

イラストスキルを向上させたい方はぜひご検討ください。

イベントなどの最新情報を知りたい方は京都芸術大学 通信教育部 イラストレーションコース公式X(旧Twitter)をフォロー!