【創作】Dance 7

6話はこちら

第7話 変化をおそれるジョーカー

しゃりしゃり、しゃりしゃりっと氷を削る音が聞こえてくる。ぐるんぐるんとレバーは勢いよく回されて、くるくると回転する大きな氷は日差しを反射してつやつやと光っていた。

りーん、と風鈴が軽やかに鳴り響く。

星一と結月、そして潤はベンチの上で横並びに座り、かき氷が出来上がるのを待っていた。

「はい、お待ちどおさま」

氷にはミルクと紅茶味のシロップがかかっていた。ここのお店の名物「ミルク紅茶かき氷」である。他にも「コーヒーシロップかき氷」や「ほうじ茶きなこかき氷」など、多彩なメニューがこのお店にはとりそろえられていて、小さいながらも知る人ぞ知る店だ。

「しっかし、あいかわらずやなここのかき氷。

全然バエへんやん!

何頼んでも『茶色』のかき氷しかでてきーひん」

潤はかき氷にスマホをかまえながら店主に悪態をついた。

店主は潤ににらみをきかしながら返事をした。

「そんなぐだくだ言うんだったら、食わなくて結構。うちはそんな『インスタグラマー』だかなんだか知らないけど、そんなこと気にして商売やってないからね。変な欲を出すから失敗するんだよ。世の中にはそういう人がごまんと溢れているのに、みんな学習しねーんだ。やんなっちまう」

玉ねぎ頭の女性はメガネをぐいっとあげながら話し始めた。『桂さん』と呼ばれているその女性は、かき氷屋の名物店主だった。あの有名な黒柳徹子さんを彷彿とさせる不思議な髪型をした女性は、潤の祖母の妹にあたる人物で、長くこの店をやっている。サングラスに真っ赤な口紅をひいており、大きい白黒の水玉のTシャツの下には赤いロングスカートを着こなしていた。その派手な外見から、近所では有名な彼女だが、仕事ぶりは実直で、独自のかき氷シロップの研究に日々丹念に向き合っており、ここのお店のかき氷は地元の人間には評判が高い。

「私...この紅茶のかき氷をはじめて食べたんですけど、すごくおいしいです。甘さ控えめで上品な味ですね」

結月は桂さんにむかってにこっとはにかんだ。桂さんは結月ににやっと不敵な笑みを返しながら、なめらかな動作で電子たばこを吸いはじめた。最近、医者に高血圧を指摘されてから彼女なりに気をつけているのだが、完全なる禁煙にはいたってないらしい。桂はおいしそうにたばこを吸いながら続けて話した。

「隣町のジュース屋さん。なんだっけな....横文字だから私はすぐ忘れちまうんだけども。店主のりょうたくん。かなり立派になっちまって、この前会って驚いたよ。彼はじいちゃんから店を継いだ。世代やメニューが変わると批判が出たりもする。でもな、変わることをおそれちゃいけない。私は常に変化していきたいんだ」

桂さんのかき氷屋は元々、駄菓子屋だった。そして喫茶店を経て、今はかき氷屋になった。

彼女のパートナーのしげさんは、桂さんと比較すると見た目は地味なおじいちゃんだった。5年前に病気で亡くなった彼は、物腰はやわらかいが、終始理路整然としており、明快で隙間のない意見を述べることで、人を無闇に近寄らせないオーラを持っていた。そんな彼は、お店をころころと変えてしまう桂さんにこう言った。

「変化をおそれてはならないよ」

潤は、桂さんはバリバリのキャリアウーマンだったと祖母に昔聞いたことがある。彼女はアイディアマンで、会社でもさまざまな企画や多様な意見を出していたが、上司の陰湿なパワハラやセクハラにあい、会社を後にした。

矢のように、機関銃のように。

まわりは彼女に恥をかかせようとしていた。

屈辱を与えたがっていた。

その場で彼女の意見が死ぬことを願っていた。

彼女は自分のやわらかい場所を握られて、なすすべもなく、立ちすくみ、彼女が長年戦ってきた戦場からは撤退せざるを得ず、その後、塞ぎ込んだ生活を送っていた。

しかし徐々にだが、彼女は彼女らしさを取り戻した。その立役者がしげさんだった。お店にはしげさんの小さな遺影がレジの奥の壁に飾ってある。

3人は無言でかき氷を食べていた。星一は氷の刺激できーんとなりそうな頭をかかえながらも、先ほどの場面を思い出していた。

今日は姉の頼みである場所に届け物をした。本来は姉が行く予定であったが、大学のゼミの関係で行けなくなってしまい、時間の都合がつく星一が代わりに届けることになった。

届け先は姉の友人。バレエ教室の先生でもある彼女は結月の先生でもあった。

初めてバレエ教室に訪れた星一は、まだレッスンをしていた2人をしばらく見学することとなった。教室の待機所は、普段は他の女子生徒が着替えをするため男性の入室は困難であったが、本日はすでに他の生徒たちも帰宅していたので「日差しの強い外で待たせるのも悪いから」と先生のはからいで、特別に入室できることとなった。

教室内は壁一面が鏡でおおわれており、どこにいても自分のポーズを確認できるようになっていた。腰の高さくらいの位置に手すりがついており、時々その手すりに結月が足首をひっかけてストレッチをしたり、つかまって足を高くあげている姿が見られた。奥には大きなピアノと近くの棚にはCDのオーディオが置いてあった。

星一は今まで体験したことのない空間にいる自分が、なんだか不思議で仕方なかった。世の中にはまだまだ未知の世界がたくさん広がっているということをあらためて実感した。

カメラをかまえながらそんなことを考える。

今度の発表会に向けての本格的な練習である。星一は先生と結月の許可を得て、撮影を試みた。

しかし...写真は一枚しか撮れなかった。

それは何か、表現という枠を凌駕するような。

胸にせまるものがあった。

「遊びでやってんじゃねーんだよ」と言われているような。鬼気迫るものを星一は2人からひしひしと感じた。

結月は公園で踊っている時と違った表情を見せていた。目がゆれながら、かがやいて、遠くを見つめていた。

彼女は表現の果てにいきたいようであった。それは霧雨の先にある晴れやかな空なのか、大きな谷の向こうの虹のたもとなのか、辿り着けない場所へと必死にもがいている様は、まるで祈りを捧げているようでもあった。

星一は動けず、ただ2人の様子を眺めていた。そして、レッスンがいつのまにか終わったことにハッと気づいて、急いでその場面をカメラに納めた。2人は笑顔で汗をふいている。2人とも野に放たれた犬のように純粋で無垢な笑顔で見つめあっていた。それは、とてもうつくしい瞬間であった。

「お、アルキメデス。ようきたな。久しぶり。元気そうで何よりや」

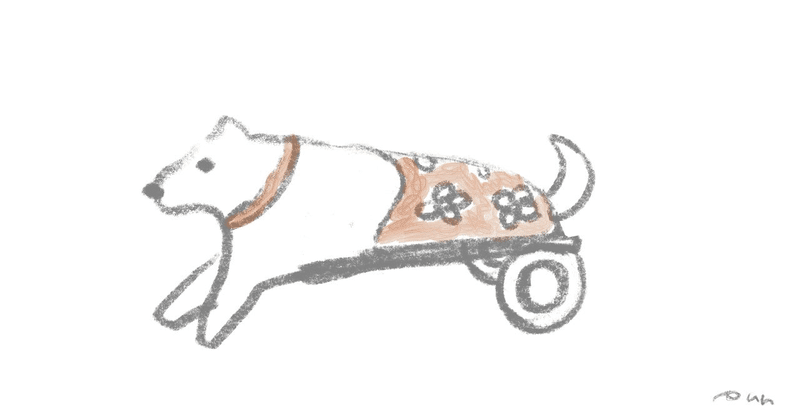

潤は店の奥からとことことやってきた、1匹の犬を見つけて背中を撫でた。

アルキメデスと呼ばれた犬は、かき氷屋の看板犬だ。彼はパイプで連結された車輪がついた器具にベルトで体を固定されていた。後ろ足は動かないが、前足をかいて車輪がまわることで歩ける仕組みになっている。この犬の車椅子を使うようになってはや7年。彼は散歩中に信号無視してきた車にはねられ、脊椎の神経をその時痛めてしまった。

歩けなくなってしまった彼に対して桂さんもしげさんも途方に暮れていたが、ある日、犬の車椅子屋さんを知人づてに知ることとなり、作成してもらうに至った。

アルキメデスを支えている車椅子に「ヘラクレス」と名付けたのは桂さんだ。「アルキメデスをこの先ずっとささえてもらうんだからなんだか強そうな感じにしたかった」と、名付けの理由をいつの日か潤に話していた。

アルキメデスも変化を乗り越えた一員だ。車椅子でやってくる姿を見たお客さんたちは、また彼のことをかわいがるようになり、彼も看板犬としての役割を担い続けている。

かき氷を食べ終わった潤は、椅子から立ち上がり「今からアルキメデスと僕は散歩に行ってくるから。てきとーに2人ともあがってや。今日はお疲れさんでした」と言いながら、リードを持ち、道の彼方へと消えていった。

「あの子、口は悪いけど、根は悪くはないんだよ。2人ともよく付き合ってくれてるね。ありがとう」と桂さんは言った。

かき氷代は潤のおごりである。彼は先日2人に対して強く言ってしまったことに対して「悪かった」と謝罪をしてきた。そして、そのお詫びとして、桂さんのかき氷をご馳走することになった。

星一と結月は立ち上がり、桂さんにお礼を伝えて店をあとにした。

夕焼けに街が染められる。

看板も、自転車も、電柱も、階段もどこかさみしげな雰囲気になる。帰りを急ぐサラリーマンや、買い物帰りの主婦。店じまいをする肉屋さん。塾へ向かう学生。駅で待ち合わせをする恋人たち。

それぞれがそれぞれの場所へと移動していく。

星一と結月は、ひと気のない長い長い階段を降りていた。結月は小さな声でつぶやいた。

「変化をおそれない」

「私は....変化することがこわい」

星一は結月を振り返った。彼女はめずらしくどこかおびえたような表情をしていた。

「このままでいい。私は桂さんのように...アルキメデスのように...大きく自分がはがれて、こぼれおちて、本当の姿をさらされてしまった時に...自分が変化の海を泳ぎきる自信がないの」

星一は彼女になんと声をかけて良いのかわからなかった。ただ、彼女を見つめかえした。

「でもね、星一くんに写真を撮ってもらって...私は何かが見えてくるような気がした。それを今は必死に探してる」

結月は話しながら静かに階段でステップを踏み始めた。

それはとても滑稽で、悲しくて、切実で、激しいダンスだった。高く蹴り上げられた足は宙を舞って、拳を空に勢いよく突き上げた。

「ジョーカー!」

星一は思わず声をあげた。

「そう」

「映画を観て...完コピしたい!と思って一時期一生懸命練習してみたの。まだ踊れたんだなって、そんな自分にびっくりした」

あはははと大きな声で結月は笑っていた。

つられて星一も笑い返した。

笑いながら、星一は教室でのレッスン中に結月の腕に大きな絆創膏が貼ってあったことを思い出していた。怪我をしたのかどうか聞いてみようと思っていたが、忘れていたのだ。今になってなぜそのことが思い出されたのか星一は不思議に思いながらも結月にこう話した。

「変わっても、変わらないものもある。俺は結月さんが変化しても...海で溺れそうになっても共に泳ぐよ。そばにいるよ」

夜はそこまで来ていた。

先日まであった大きくそびえ立っていた木が切り落とされていた。近くの建物はいつのまにか廃屋になって壊されていた。蝉の死骸が道に落ちていた。

変化は足音もなく、すぐそこまで来ている。

星一は蝉をカメラにおさめた。それはどこか悲しくて、でもどこか懐かしくて、じわりと横たわっている変化の一つであった。

8話へつづく

挿し絵協力:ぷんさん

すぺしゃるさんくす:おだんごさん

サポートは読んでくれただけで充分です。あなたの資源はぜひ他のことにお使い下さい。それでもいただけるのであれば、私も他の方に渡していきたいです。