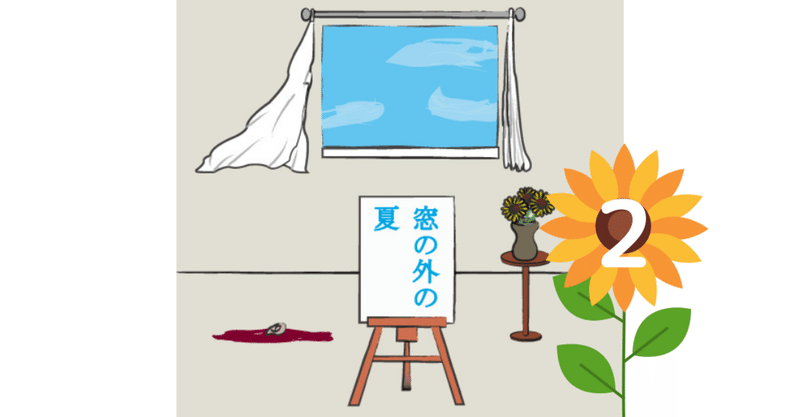

窓の外の夏(2)

フィンセントが、窓辺に飾った鮮やかな向日葵を描き、わたしがその様子を描く。その作業が長い間続いた。その間、わたしたちが特別多く会話したということはなかった。互いの知らなかった面を知ったということもなかった。それぞれが描くべき対象を、ただひたすら描いている。それだけだった。わたしはフィンセントを描いているにも関わらず、彼に背を向けて描いた日もあった。そんなわたしをフィンセントは嫌悪し、わたしはそれに気付かないふりをした。二人の間の空気は、いつだってひび割れていた。

「できた。理想的な、じつに理想的な絵だ」

十四本の向日葵の油彩が完成すると、フィンセントはそれを抱え、家を飛び出していった。

わたしはそれを見送り、あらためて自分のキャンバスを眺めた。八割方完成、といったところだ。わたしは目を閉じ、わたしが描くべきフィンセントの姿を頭の中に映し出した。

フィンセントは、太陽が沈む頃に帰ってきた。花瓶に挿された向日葵の油彩を抱えている。それが、今朝完成した理想の一枚かい? わたしの問いかけが、彼には聞こえていない。

「駄目だった。駄目だった」

テーブルにその油彩を放り出すと、フィンセントは頭を抱え込んだ。髪の毛を鷲掴みにする。

「どうしたんだい」

フィンセントの両手が彼の髪の毛を離す。そして、ゆっくりと頭を上げた。母親に叱られることを怖がる子供のような目で、彼はわたしを見つめた。

「誰も買っちゃくれなかった。今朝から、これを持ってそこらじゅうの家を訪ねたが、一人として買おうという人間はいなかった。駄目だった」

そう言って、今しがた放り出した油彩を顎で示した。

「誰も、誰もわたしを受け入れてはくれないんだ! 昔からそうだ。両親も、教師も、グービル商会の連中も! テオだって、心の中ではこんな兄を鬱陶しいと思っているかもしれない!」

かけるべき言葉が見つからない。そんなことはない、と気休めを、わたしは口にできなかった。

「わたしが初めて想いを寄せた、あのウージェニーだってそうだ! わたしを嫌っていたんだ! だから、わたしとの交際を断ったんだ!」

それは、もはや悲鳴だった。自らの言葉で自らを追い込んでいる。重症だ。わたしは、フィンセントの肩に手をかけた。断言できる事柄をどうにか見つけ出す。

「彼女は、君を嫌っているのではない。君だって知っているだろう? 彼女には、すでに婚約者がいたんだ。君のもとから去った理由だって、きっと、君の耳の形が気に食わないとか、その程度のことさ。女ってのはそういう生き物なんだ。気に病むことはない」

これがいけなかった。フィンセントは、わたしが口にした言葉の意味を考えて黙り込んだ。そして、何かを思いついたように台所に向かい、果物ナイフを手にして戻ってきた。

「それなら、耳を切り取ってしまおう。それからそれを、ウージェニーに送ろう。わたしの耳が嫌いだったのなら、耳のないわたしになればいい。そうすれば、彼女はきっと受け入れてくれる!」

そういうことじゃない。そういうことじゃない。分かるだろう? ものの例えだよ。

声にはならない。狂人の笑みを浮かべたフィンセントの前で、わたしはただ木偶の坊のように立ちすくんでいた。

フィンセントの白目は血走り、視線は落ち着きなく宙を彷徨っている。次の瞬間、彼はとんでもない行動に出た。手にした果物ナイフを素早く自らの左耳にあてがうと、何の躊躇もなく、その耳たぶを切り落としたのだ。

「何をやっているんだ!」

慌てて駆け寄ったが、すでにフィンセントの意識はなかった。右手にナイフ、左手に血まみれの肉片を携え、床に倒れ込む。左耳から泉のように湧き出す赤い血が、あたりを瞬く間に満たしていく。ナイフ、耳たぶ、気絶した同居人。その様子には、とことん現実味がない。わたしは、適当な布をフィンセントの左耳に押しつけ、彼をどうにかベッドまで運ぶと、途方に暮れて部屋を歩き回った。ここからもっとも近い病院も、わたしがフィンセントを背負って辿り着く頃には、すでに閉まってしまうだろう。明日にならなければ、この事態をどうすることもできない。

わたしはまず、テオに手紙を書くことにした。たった今、彼の兄が起こした事件を知らせる手紙だ。何はともあれ、彼の力が必要なのは明白だ。

書いているうちに頭が冷え、動揺もおさまってきた。便箋を封筒に入れ、宛名を記す。手紙を出して戻ってくると、途端にすることがなくなった。当然、キャンバスに向かい合う気にはなれない。左耳を失ったフィンセントの姿を描こうとも考えたが、やめた。それを最初にすべきなのはフィンセント本人ではないか。とはいえ、絵を描くためのこの家で、絵を描く以外にできることは皆無だ。

今日はもう寝よう。自分のベッドに潜り込み、目を閉じる。だが、あんな出来事のあとで、そう都合よく眠気がやってくるはずもない。何より、向かいのベッドには、気絶した狂人が転がっているのだ。部屋の空気がまだ血なまぐさい気もした。フィンセントの左耳を覆う布に浮かび上がる模様を、わたしは一晩中眺めていた。

いただいたサポートは、なんでもかんでもに使います。使途はnoteで公開します!