アフターコロナを見据えた新図書館の機能

こんにちは、亀山市議会議員の草川たくやです。

先日に引き続き、駅前再開発について、特にこれからの新図書館に求められる機能についてです。

アフターコロナを見据え電子書籍サービスの充実を

コロナウイルス感染拡大を経験したこれからの図書館のあり方について、自宅でも図書館の資料がタブレットやスマホで閲覧できる電子書籍サービスの充実を提案します。コロナ禍だけでなく平常時においても、さまざまな事情で来館が困難な利用者へのサービスが提供できますので、経費や提供コンテンツをいかに増やすかといった課題もありますが、普及すればさらに図書館利用者が増加すると期待します。

三重県内の公立図書館で電子書籍サービスを実施しているのは志摩市と松阪市の2ヶ所のみです。アメリカでは90%以上の図書館が実施している電子書籍サービスですが、日本では少しずつ増加しているものの全国で97館が実施しているのみです。現時点ではまだまだコンテンツが少なく認知度も低いので利用者の期待も高いとは言えないものの、学びの拠点たる図書館の利用にともなう物理的制約を回避できる電子書籍サービスの潜在的な可能性は大きいと言えます。

志摩市立図書館電子書籍 https://www.d-library.jp/shima/g0101/top/

松阪市立図書館電子書籍 https://www.d-library.jp/matsusaka/g0101/top/

新しい図書館の方向性を定める『図書館整備基本計画』では

全国の大学や教育・研究機関などが公開しているリポジトリやアーカイブ・データベースの閲覧機能を付加します。また、国立国会図書館デジタル化資料送信サービスや日本点字図書館におけるサピエ図書館の活用も進めます

とありますが、電子書籍サービスに関しては具体的な記載が見当たりません。将来を見据えて導入と拡充をお願いしていきたいところです。

なお、電子化が進んで自宅で図書館の資料にアクセスできるようになっても図書館への来場者が減らないように、普段あまり本を読まない市民でもふらっと立ち寄り、滞在したくなる、付加価値の高い図書館が必要です。日常生活の中に溶け込んで日常生活の通り道になれるような場所にして、そこから学びとつながりが生まれる図書館になって欲しいと思います。だからこそ公共交通の結節点で多くの人が集まる駅前が最適なのです。

100年先を見越した人づくり図書館

先日はカフェの併設について少し触れましたが、カフェに人が集うにぎやかさだけでは一過性の話題を呼ぶだけです。

この新図書館をもって何をしたいのか。

決して少なくない税金を投入して建設するのですから、この新図書館を利用して何がしたいのか、どのようなことを市に還元できるのか、まで考えるべきです。

重要なのは、100年先を見越した人づくり図書館であることだと考えます。公共施設である図書館は、この亀山の地に深々とたくましく根をはり、美しい華を咲かさなければなりません。生涯学習で「亀山人(かめやまびと)」というワードがありますが、まちをつくり、共に住まう人をつくり、自らも輝く、豊かな知識と行動力に溢れた「亀山人(かめやまびと)」を育てる図書館こそが長きにわたり地域に根付く図書館です。

人口の少ない5万人都市というお互いの顔が見える亀山市は市民全員がレギュラーです。住民同士で助け合って教えあって、人とまちをつくる知識や技術をシェアするコミュニケーションの場が必要です。新しい図書館にはそんなにぎやかさが欠かせません。

ウィズコロナの今、仕事から遊びまで多くの活動がオンラインで代替されています。しかし、図書館で得られる情報や知識を仲間と共有して、行動につなげていく場はオンラインだけでは不十分です。多くの人々が身をもって痛感していることではないでしょうか。

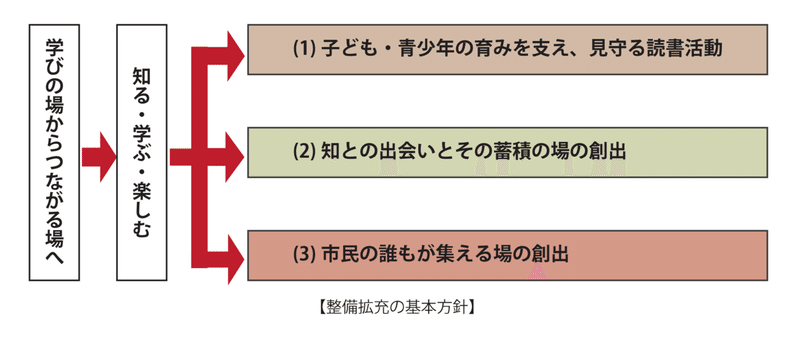

新図書館は学びの活動を促す「学びの場からつながる場」へ

最後に、新図書館に関して既に定まっている方向性についてお示しします。

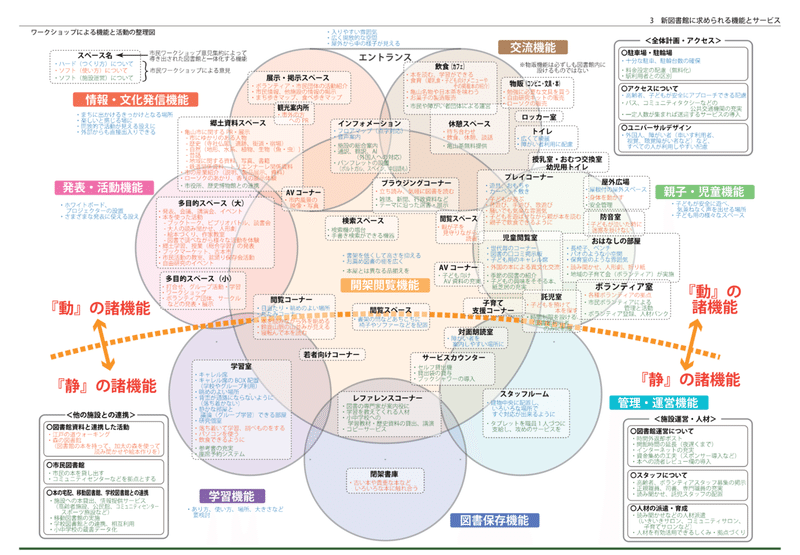

新しい図書館は読書を通じて「知」と出会い、日常生活での関心や課題解決を「学び」、人との出会いや交流を「楽しむ」場とされています。

従来の図書館のように「静」かに読書や学習を楽しむことができるスペースはもちろん、にぎわいや「動」きのある活動を楽しむ機能を重視しています。

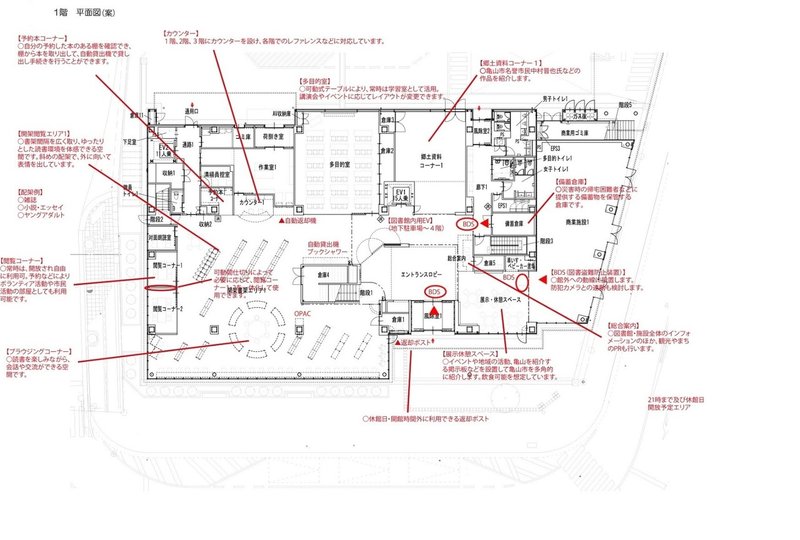

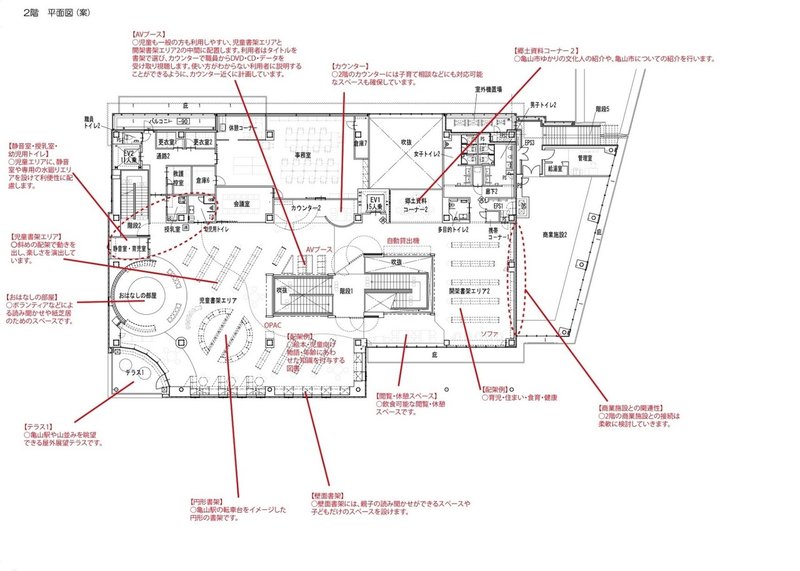

例えば、駅利用者にとってはブラウジングコーナーで立ち読みなど気軽に読書に親しむ居場所となります。子育て世代にとっても、子どもが安全に気兼ねなく遊び、読書を楽しみ、親は読書や交流を通じて子育てに必要な情報を得られる居場所となります。多目的スペースは学びの成果を発表したり講演会などを開催できる会場となり、平常は図書を持ち寄りながら自由に市民活動を展開するフリースペースとなります。現在の図書館にはない飲食可能な休憩スペースもあり、他にも亀山ならではの学びを得られる郷土資料スペースなども存在します。

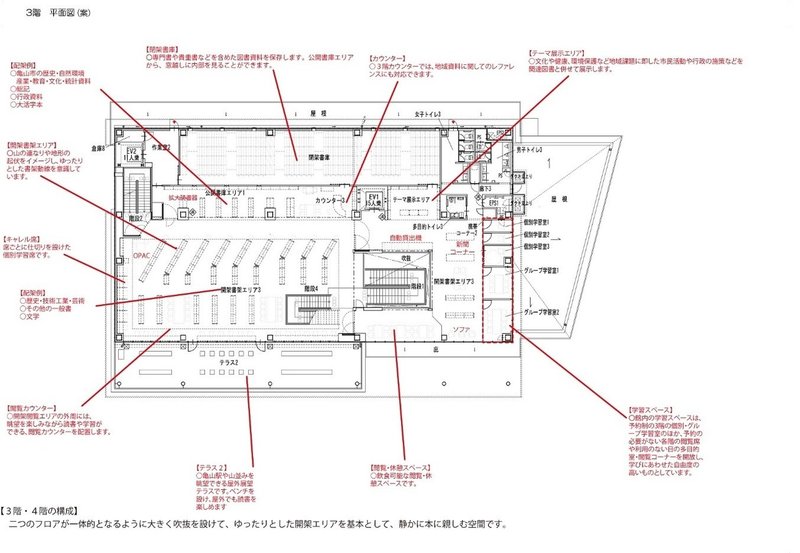

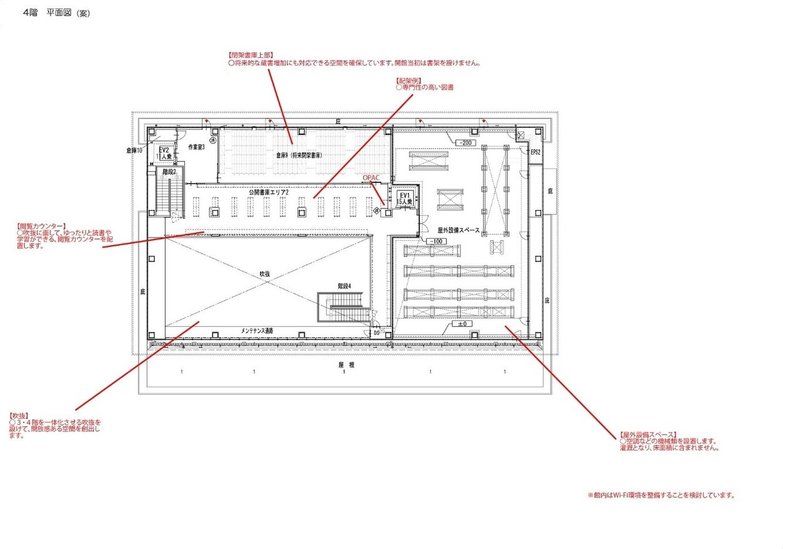

各階の機能は下記の通り計画されています。ふらっと立ち寄りやすい1〜2階は主に交流やにぎわいを前提とした「動」の機能を備え、3〜4階は落ち着いた読書活動を前提とした「静」の機能を備えます。

さらに詳しい情報は市のホームページをご覧ください。

今も少しずつ新図書館の建設が進んでいますが、新しい図書館をつくるのは市民の皆様です。ぜひ今後も新しい図書館のあり方にご注目ください。

それではまた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?