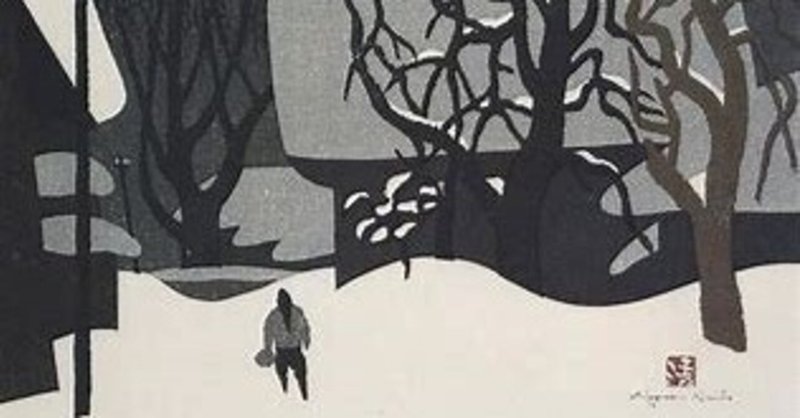

玖珠盆地に響く汽笛 帆足孝治

山里子ども風土記 帆足孝治

玖珠は盆地なので、雨の日、暑い日、寒い日、行き来する列車の音がカタカタと一日中聞こえていた。とくに汽車が十釣の鉄橋を渡るあたりは、上りでも下りでも結構なスピードで走っているから、列車の音も汽笛もなんとなくせわしなく聞こえる。私は子供の時から、汽車がのろのろ走っている時と、スピードを出して走っている時とでは、その吹き鳴らす汽笛の響き方が全く違うことに気がついていた。

盆地の中では、汽車が汽笛を鳴らすとそれが周囲の山々にこだまして、おどろくほど遠くまで汽笛が聞こえる。そばで聞くと腹に応えるように力強いC58の汽笛、C56の甲高い汽笛、夜など郷愁をさそうように響く懐かしいC11の汽笛など、それぞれに特徴があり、晴れている日と雨の日とではその響き方が違うし、昼と夜とでもまた違う。

汽車が遠くから森駅に近付いてくるときには、汽車はずっと向こうの方から「もう少しで着くぞう!」というように長い汽笛を鳴らし、それが風に乗って盆地中に響きわたると、私にはなんだか知らないが汽車が何かいいことを運んでくるような、そんな気がした。森駅を出発するときには「ボーツー」と一声、力強い汽笛を吹鳴らす。たぶんその汽笛は次の停車駅である恵良まで届いているにちがいない。

私は駅に行くと、いつもよく汽車を観察していたから、汽笛を聞くだけで実際の機関車はみなくても、あの汽笛はC58だ、あれはC11だ、いやあれは8620型だと、汽笛のトーンだけで、だいたいどの型の機関車かを言い当てることが出来た。いちど、北山田の方から、なにか汽車が訴えているような甲高い汽笛が何回も何回も聞こえたことがあって、いったいどうしたのだろうと思ったことがあったが、あとで聞いたところでは、その汽車は鉄橋の上の線路を歩いていた人を轢くかはねるかしたらしい。それを遠くの駅や保線区の人達に汽笛で知らせていたのだそうだ。汽車が人を轢いたりすると、機関士は長短を定められた特別の鳴らし方で、汽笛を鳴らして何が起ったのかを連絡していたらしい。

私は、何とはなしにそれが8620型の汽笛だなアという気がしていたが、後になって本当に8620型だったと知った時は、まぐれも当たるものだなアと我ながら驚いた。汽車はこの山間の町にとっては、遠い都会の文化を運んでくる唯一つの交通機関であったから、その汽笛を聞くと、今日はあの汽車に誰れか都会の人が乗ってくるのかもしれない、あるいは何か珍しいものを乗せてくるのではないだろうかと、よく分からない何か人をわくわくさせるようなものがあった。

玖珠盆地の真っただ中にある豊後森にくらべると、野矢と由布院の間にある水分峠は標高差が三〇〇メートルも高い所にあるため、C58蒸気機関車が客車を六~七輌も引っ張ってこの急坂を登っていくのは容易ではなかった。駅員になる前に車掌をやったこともある稗田のおじさんの話では、昔の機関車は力も弱かったので、この辺りの急坂にかかると汽車は喘ぎ喘ぎでほとんど止まらんばかりだったという。

彼は、車掌として乗務しているとき、線路脇にクリがなっているのが見えたりすると、よく前の方の車両のデッキから線路に飛び下りて、木を揺すってクリの実をたっぷり拾い、それから悠々と最後部の車両に飛び乗ったという。昔はそれほど峠を登る汽車は速度が遅くなったのだそうで、ずいぶん呑気だったらしい。

![]()

最近、ディーゼルカーの特急「由布」号や「ゆふいんの森」号でこのコースを走ってみると、豊後中村から野矢に至るまでの急坂でもたいしてスピードは落ちないし、さらに野矢からあの水分トンネルを抜けるまでの急勾配でも、気をつけているとそれほど苦しそうな音も出していない。さらに呆れるのは水分トンネルの短くなったことである。

子供の頃にはこの急勾配を上がって行く時は、蒸気機関車のドラフトの音ばかりが勇ましく、その割には汽車の速度は上に登るにつれて今にも止まってしまうのではないかと思うくらい遅くなった。汽車は喘ぎ喘ぎ急勾配を上って行って、幾つかトンネルを抜けたあとでいよいよクライマックスの水分トンネルに入る。トンネルの中程までは上り勾配が続くので、列車はコットンコットンと人が走るのと変わらないくらいの速度で上がっていく。

煙が入らないように窓は閉めてあっても、開けっ放しになった客車のデッキから白い煙がもうもうと流れ込んで、それがドアの隙間から客室にまでも入ってきた。他のトンネルと違ってこのトンネルは長いからか、トンネルの壁には裸電球の電灯がともっており、それが丁度窓の高さくらいのところを一つ、また一つ、と後方へ流れていった。

トンネルの中間点をすぎると今度は勾配が逆になって、やがてその音から列車が下り始めたことがはっきりわかる。現金なもので、汽車はそれまでとは打って変わって俄かにスピードが上がり始め、トンネルに反響する蒸気機関車のドラフト音もみるみる軽くなって、線路の継ぎ目を渡るカタカタッ、コトンコトンいう車輪の音も急に軽快になる。どんどん速度が上がって、やがて濛々たる煙とともにトンネルを一気に飛び出すと、左右の杉木立ちがすっ飛んでいくようなスピードになっている。あとは右へ右へカーブを切りながら高く由布岳がそびえる湯布院盆地ヘー気に向けてひたすら駆け下るばかりである。

最近のディーゼルカーでは、水分トンネルもあまりにあっけなく通過するので、野矢を出てからトンネルに入る度に、私はいつも今度だったかな、次だったかな、と水分トンネルに入るのを注意深く観察しているのだが、五つ、六つのトンネルを通過すると列車の右手下方にもう湯布院の町が見え始めるので、さては今くぐってきたトンネルが水分トンネルだったかと気がつくのである。それにしても、あまりにあっけなく通過するので、昔あれほど長く感じたトンネルが、実際にはこんなにも短かったとは信じられないくらいである。

まさか、今の水分トンネルが昔より短くなっているという訳でもあるまいが、同様の印象は耶馬渓の鹿蔵トンネルを通る際にも感じて、しばしば戸惑うほどである。できれば自分の勘違いだとは思いたくないので黙っているのだが、子供の頃にあれほど長く感じたトンネルが実はこれほど短いものだったとは、記憶力にかけては自信のある私としても人間の感覚と記憶については少し認識を改めないといけないのかも知れないと、正直なところ少々迷っているのである。

子供の頃に大変大きく見えたものごとが、大人になって改めてみれば案外に小さなものだったという経験は、誰にもあるはずである。三島公園の童話碑や末広神社の杉の木、清水御門、祇園の山車など、子供の頃にはもっと大きなものに思えたものが今あらためてじっくりみると、こんなに小さかっただろうかと信じられないほどである。私は幼かった頃、上ノ市と平の境にあるお伊勢様の石段でよく遊んだが、あの急な石段は頂上まで上るのはなかなか大変だったように記憶しているが、今みればその石段の何と可愛いことか。一段一段がこんなに小さかっただろうかと思うほどである。これだから子供からみれば、狭い森町にも無限の未知の世界が広がっていたように感じたのは無理もない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?