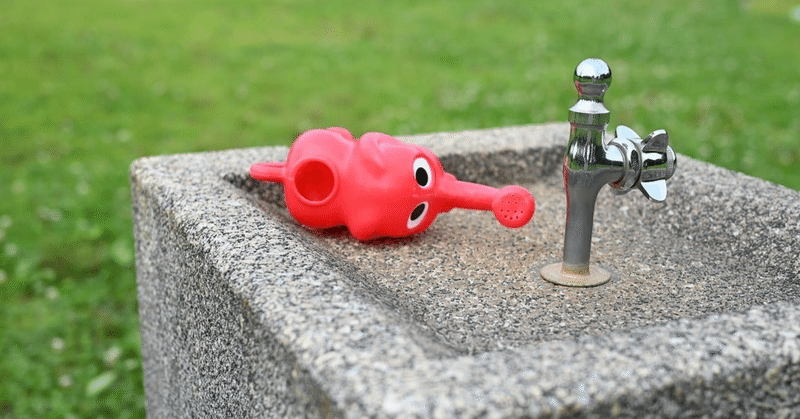

水道のおもちゃ -おもちゃドクターの日記 #14

妹が遊びに来た。日々大きくなる甥はもう言葉で会話ができるまでに成長したらしい。

一月でこんなに大きくなるのか、と驚いていると「離れているとそう思うよね。でもね。一緒に暮らしていても、いつのまにこんなに大きくなったの?ってびっくりするんだよ」と言われた。

部屋に上がった甥はいつものごとく私の部屋を「児童館」か何かと勘違いしてにこにこと歩き回る。

妹はいつものごとく小さなソファーに座り、いつもとは違う見たことがない水道蛇口のおもちゃを取り出した。

ああ、壊れたおもちゃを持ってきてくれたのか、と受け取ろうとすると、妹は私の道具箱からプラスドライバーを1本取り出しおもちゃを解体し始めた。

ぽかんとして見ていると、妹は器用にネジを外して解体してからおもちゃの中にある配線をこちらに見せてくる。

「これね、ここのサビをとったり、このネジを締めたりして何回も修理したんだけど、とうとう動かなくなったの。」

私はビックリした。

……おもちゃ修理依頼では「動かなくなった」とか「音がならない」と説明を受けることがあっても、依頼主から配線と修理原因場所を特定して見せられることはほぼ無い。少なくとも私は初めてだった。

そもそも、妹はこんなに器用だったか?と疑問に思うも、すぐにそういえば実家の生活環境がこんな感じだったか。と思い至った。

実家の話をするとおもちゃ修理から限りなく遠くに話がズレるので程々にしておくが、私が育った家ではほとんど何もかもを、自分たちでやらなければいけなかった。小さいころから、医療すらも自分たちで調べ対処した。

それこそ病院にお世話になることもほぼ無く、子供同士で戦後出版された医学書を探し古い文字で書かれた文字を読み、書かれた内容を大人に伝え、対処するといったDIYもどきが日常だった。そんな環境のせいか、私の家族はいろんなことを自分で考え動くことに慣れているのかもしれない。

そういえば妹は山登りも岩登りも文句を言いながらも必死についてきたっけ。なんて関係ないことを思い出しながら、目の前に差し出されたおもちゃを妹から受け取る。

「ここの線を触ると動くことがあるの」と指さし教えられ、見ればネジで抑えてある配線がささくれているのがわかった。

(ささくれ→意味:線がまとまっていない様子)。

ささくれた配線はネジで仮止められ、かろうじて繋がっている数本から電気が流れている様子だ。

とりあえずネジを緩め配線を外す。ささくれた部分を取り除き、少しだけ銅線を露出させその上からハンダを盛り配線を固めた。

ネジ部分のサビは研磨剤で取り防錆スプレーを乗せる。

組み立てる前にテストで線をつなぎ電池を入れて電流を流すととりあえず動いた。

動作確認が終わったので、ささくれていた配線をまとめてネジの下に入れ込み止める。

これで修理の完成だ。

「わぁ良かった。甥くんはこれがないとお風呂入る時間が短くて。いっつもこれで遊ぶのよ」

そうなんだ、とおもちゃを返した。

その間、甥は電車のおもちゃに夢中になっていた。

小さな子は、大人の用事を待つということが大変らしい。

世間のおもちゃ病院もこういう子供が遊ぶものやソファーがある場所でできたらなぁと思いながら、だから児童館とかでも開催しているのかと思い至る。

妹は修理中もいくつか質問を投げ「ちょっと見えないから見せて」とか「それはなんでそうやって作業したの?」とか聞いてきた。

おもちゃの配線を見てサビに気づき作業するなんて、もうおもちゃドクターを名乗っても良さそうなものだ。おもちゃ修理もそのうち私より詳しくなるんじゃないだろうかと思ってしまう。

おもちゃを修理することが当たり前の家に育つ予定の甥っ子を見、

『いったいこの子はどんな子になるんだろう』と考えていた。

お読みいただきありがとうございます。 引き続きおもちゃ修理がんばります!