2/4

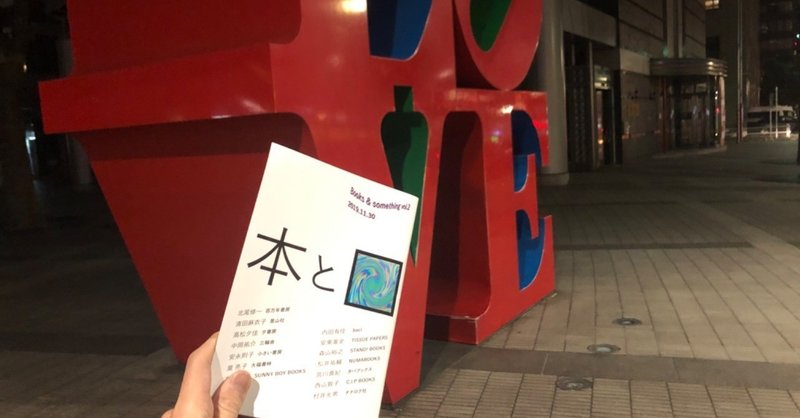

1日中バイトだった。新宿アイランドタワーの根元にある喫煙所で、この日記を書いている。LOVEのモニュメントがあるところだ。

就職活動をしている時期に一度、このビルにオフィスがある会社のインターンに参加した、人材系の会社だったと思う。自分の人生の幸福度を縦軸、時間を横軸にした折れ線グラフのようなものを書かされて、その起伏について面接される時間があった。

「この年にあなたの幸福度はガクッと下がっているけど、それはなんで?」

「えー・・すみません、話したくないです。」

「えー、なんで?」

担当してくれた若い面接官はずっと笑顔で友好的な人だった。歯が綺麗だった。でも、友好を示す表情を差し出しているのだから、相手もそれに応える態度を取るのが当然だろう、という意識が想像力より優っているのだこの人は。そして、それが円滑に仕事を進める最大の武器になる業界なのかもしれないと思ってしまって、その日以降、人材系のエントリーシートを書かなくなった。

今考えると、それでも、そういうものなのだと、飲み込めるような気がする。社会というか、仕事って。ビジネス上のコミュニケーションを初めて体感して怯えすぎたのかもしれない。

個人出版社が集まるブクサムというイベントが昨年11月に開催された。それを知ったのは今年になってからだったのだけど、百万年書房やナナロク社などの参加者がイベントに合わせてzineを発行していることも分かった。一昨日のバイトは下北沢だったから、帰りにB&Bで手に入れた。

『本と□』Books&something vol.2

個人で物作りをする人は、自らの哲学や使命や趣向に導かれて、ときにはそれらを導きながら、活動しているのだと思う。そういった存在を僕はアーティストとして認識している。

でも、ものを作って世の中に送り出すという仕事は、細かく分業がなされ、関わる人や視点も多岐にわたる。そういった存在は、果たして裏方なのか、アーティストなのか。

これが僕はずっと曖昧なままだ。ずっと気になっている。

自分だけで完結することに対する憧れはずっと強烈にあるのだけど、それが原因だろうか。

個人で出版社やレーベルを立ち上げた人たちが、本に対して何を書くのかワクワクしながら一気に読んだ。

もっと自然に、本のある生活をどう過ごしているのかを語る方が多くて、C.I.P Booksの西山敦子さんが書いた「指先に本の気配」が好きだった。タイトルからして想像力を掻き立てるのだけど、この一文で充分で、こういう人たちが本を作っているのだと勝手に嬉しくなって、安心してしまった。

詩集は2分後に炊飯器とトーストの間に挟まって立っているのが見つかる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?